1950年,一列开往天津的火车上,音乐家王莘泪流满面,激动得不能自已,许多乘客因此误以为他是“神经病”。然而,这场突如其来的情感爆发,诞生了经典歌曲《歌唱祖国》。

一切要从1949年10月1日谈起。那天,王莘站在开国大典的现场,被新中国成立的盛大场面深深震撼,内心激荡着为这个伟大时刻谱写乐章的冲动。作为天津音乐工作团团长,他的心中始终燃烧着热爱祖国的火焰。

1950年9月,王莘再次造访北京,走过天安门广场时,被节日气氛和人们如火的热情感染。他情不自禁地哼起了旋律:“五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮,歌唱我们亲爱的祖国,从今走向繁荣富强。”这些热情洋溢的歌词,满载着他对祖国的挚爱与憧憬。

返回天津的火车上,灵感如涌泉喷发,但他手边没有纸笔。情急之下,王莘在烟盒背面,用一支曾用于谱写《黄河大合唱》的自动铅笔记下了这段旋律和歌词。回到家中,他的妻子王惠芬即将临盆,却同样为这首歌所打动,与他合力完善了后续段落。

初次投稿《天津日报》却遭拒,理由是“旋律不够民族化”。但王莘没有气馁,亲自印制歌片,在街头宣传,在学校和工厂教唱,努力让更多人听到这首歌。在耀华中学的首次演出中,这首歌的高昂旋律迅速点燃了全场的热情,很快传遍天津,并扩散到北京,吸引了中国音乐家协会主席吕骥的关注。吕骥亲自向《人民日报》推荐这首歌,推动其广泛传播。

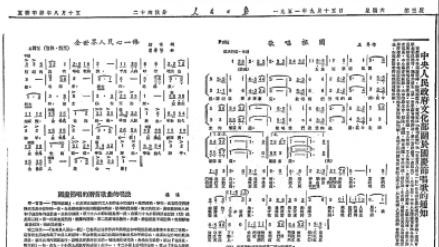

1951年国庆节,《歌唱祖国》响彻天安门广场,周恩来总理下令全国传唱,中央人民广播电台录制并发行唱片,这首歌最终成为亿万人心中的不朽经典。

王莘自幼便展现音乐天赋,自学二胡、笛子。14岁时,他来到上海,参与抗日救亡的歌咏活动,奠定了音乐创作的基础。后来,他又赴延安,师从冼星海和聂耳,参与《黄河大合唱》的演出,从音乐爱好者成长为一名杰出的创作者。