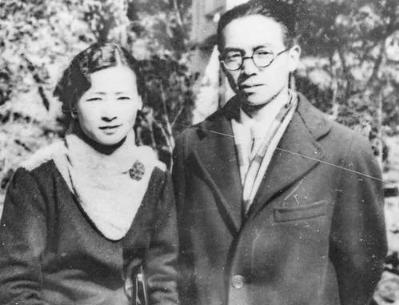

1953年的一次会议上,林徽因指着时任北京市副市长吴晗的鼻子骂道:“我林氏满门忠烈,你又是个什么东西!” 林徽因,一个出生在名门望族的才女,从小就聪慧过人。1914年,年仅十岁的她随父亲林长民远赴美国,开启了她非凡的人生历程。 在美国宾夕法尼亚大学求学时,林徽因选择了建筑专业。那个年代,建筑还是一个以男性为主导的行业,林徽因的选择在当时可谓是相当另类和大胆。但她凭着过人的悟性和努力,很快就在建筑学领域崭露头角。 1928年,林徽因学成归国,成为中国第一位女性建筑师。回国后,她与丈夫梁思成一起奔波于大江南北,对中国的古建筑进行实地考察和研究。他们爬山越岭,不辞辛劳,游历了包括北京、河北、山西、陕西等地的许多古建筑。 林徽因和梁思成对中国古建筑的研究成果颇丰。他们编撰的著作《中国建筑史》和《图像中国建筑史》,系统地论述了中国古代建筑的发展历程和特点,填补了中国建筑学学术研究的空白,也为中国古建筑在国际学界赢得了声誉。 更为难能可贵的是,他们在战火纷飞的抗战时期坚持考察和整理古建筑资料。1937年,他们在山西五台山佛光寺发现了当时中国境内最古老的唐代木构建筑,以铁的事实推翻了外国学者对中国古建筑的错误论断。 林徽因不仅学术造诣精湛,而且极富爱国情怀。抗战胜利后,百废待兴,林徽因积极参与到新中国的建设当中。她参与设计了新中国国徽和人民英雄纪念碑,为新中国的建筑事业贡献自己的力量。 林徽因虽然英年早逝,但她为中国近代建筑学发展所做出的贡献,以及她对中国古建筑保护所展现的坚定信念,都永远铭刻在中国建筑史册上。在中国建筑学发展的道路上,永远闪耀着这位坚韧而智慧的女性的身影。 1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立,中国历史掀开了崭新的一页。新生的共和国百废待兴,急需发展经济,改善人民生活。在这个过程中,全国范围内掀起了大规模的工业化建设热潮。 然而,在推进现代化建设的同时,一些宝贵的历史文化遗产,特别是古建筑,却面临着前所未有的危机。为了建设新的工业区和居民区,不少古建筑或被完全拆除,或被肢解改造,甚至还有一些被夷为平地。古建筑岌岌可危,令熟知其历史价值的专家学者心急如焚。 作为历史文化名城,北京的古建筑资源极为丰富。明清两代皇家园林、王公府邸、名人故居等古建筑星罗棋布。然而,建设新北京的热潮,同样波及到了这些古建筑。一些原本古朴典雅的四合院和胡同,在现代化建设中纷纷被拆除或被改建成工厂、仓库。 更令人心痛的是,连北京的象征——北京城墙也难逃厄运。为了适应交通的需要,北京城墙上的左右门洞被拓宽、加高。一些官员甚至主张干脆把城墙拆除,以彻底解决交通问题。这些做法,无疑是对这座历经数百年风雨的古城墙的巨大伤害。 一些官员对古建筑的漠视,甚至蔑视,更是雪上加霜。在他们眼中,这些"破房子"不过是"死建筑",对新社会毫无用处,拆了也就拆了,何须在意。这种功利的眼光,使得一些极具历史和艺术价值的古建筑,面临灭顶之灾。 古建筑记载着民族的历史,凝结着祖先的智慧,是不可再生的文化资源。它们若毁于一旦,将是整个民族乃至人类的重大损失。新中国建设固然重要,但若以牺牲文化遗产为代价,实在得不偿失。面对古建筑保护的危机,以林徽因为代表的建筑学者发出了警示和呼吁,他们为保护民族文化遗产而不懈努力着。 在新中国成立初期,面对古建筑面临的种种危机,林徽因没有袖手旁观,而是挺身而出,为保护这些民族瑰宝而不懈斗争。她用自己的专业知识和雄辩口才,与那些漠视古建筑价值的人针锋相对。 1952年,北京市政府召开会议,商讨拆除北京城墙的左右门洞。林徽因得知后,立即赶往会场。她没有被那些反对的声音所吓倒,而是冲上讲台,慷慨陈词。她指出,拆除古城墙并非解决交通问题的唯一途径,完全可以通过增设新的门洞来缓解交通压力。她的话语铿锵有力,在场的人都被她的正义之声所感染,会场上掌声雷动。 1953年,在一次宴会上,林徽因得知吴晗副市长公开表示要拆毁一些破旧古建筑时,更是勃然大怒。她当场指着吴晗的鼻子,斥责他不懂得古建筑的价值。"你们真的要把这些古董拆了吗?"她的质问声震撼了在场的每一个人。"这些建筑若是拆了,你们将来一定会后悔的!即使重建,也只能是假古董!"吴晗被她的气势所慑,一时哑口无言。 然而,林徽因毕竟只是一介学者,无法左右国家的决策。尽管她处处奔走,声嘶力竭,还是无法阻止一些古建筑被拆毁的命运。每当看到一座座古建筑轰然倒下,化为废墟,她的心就像被撕裂了一般。但她并没有因此而放弃,而是继续为古建筑的保护而呐喊、而斗争。 1955年4月,林徽因因病逝世,年仅51岁。然而,她保护古建筑的精神,却永远地活在人们心中。在那个物质匮乏的年代,她不顾个人安危,为保护文化遗产而四处奔走,展现了一个知识分子的社会担当和历史责任感。