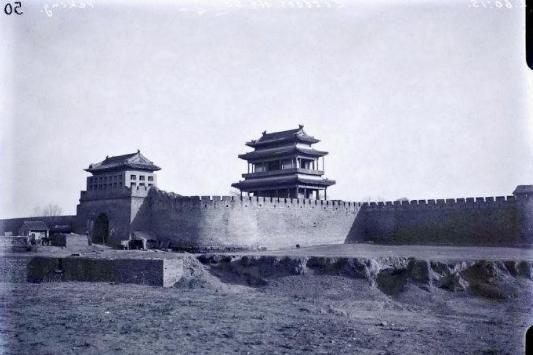

1953年,吴晗决定拆除北京古建筑,梁思成百般劝阻遭拒绝,急得蹲在地上失声痛哭。林徽因一把拉起他,扯到后面,把拆建通知单扔到吴晗脸上,威胁道:“如果拆了这道门,我就去上吊!” 20世纪50年代,新中国成立后,首都北京迎来了大规模的现代化建设浪潮。当时的人们认为,要把北京建设成为一个现代化的大都市,就必须拆除一些阻碍发展的旧建筑。 其中,北京的古城墙、城门、牌楼等古建筑,成为了众矢之的。一些人认为,这些古建筑妨碍了交通,影响了城市的发展,应该彻底拆除。 为了推进北京的现代化建设,时任北京市副市长的吴晗,请来了苏联专家提供建议。苏联专家们参考了莫斯科的发展经验,建议拆除妨碍交通的古建筑,并扩建天安门广场,为日后举行大型活动做准备。 吴晗对苏联专家的建议深以为然。在一次北京城市规划会议上,吴晗代表市政府,正式提出了拆除部分古建筑的计划。他列举了一些古建筑阻碍交通的例子,认为它们是封建时代的遗留产物,已不适应新北京的发展需求。 吴晗的提议,得到了以郭沫若为代表的部分官员和学者的支持。他们认为,古建筑是封建社会的象征,早已跟不上时代的步伐,应该拆除,为现代化建设让路。一时间,拆除古建筑的呼声越来越高。 北京这座拥有几百年历史的古都,许多古建筑面临被拆除的危机。那些曾经装点京城,见证历史变迁的古老建筑,似乎难逃被推倒的厄运。人们在现代化和古建筑保护之间摇摆,争论不休。 这一切,都让几位热爱古建筑的专家学者,感到由衷的焦虑。他们知道,一旦这些古建筑真的被拆除,将是中华文明不可挽回的损失。他们决心站出来,为古建筑的保护而努力奔走。 就在北京古建筑面临拆除危机的时候,两位建筑界的泰斗梁思成和林徽因挺身而出。这对夫妇一生都在研究和保护中国的古建筑,他们比任何人都更懂得古建筑的价值。 梁思成和林徽因夫妇曾经走遍大江南北,考察研究了近2000处的古建筑。他们编写的著作,为中国建筑史和文物保护事业作出了卓越贡献。在他们眼中,每一座古建筑都是中华文明的瑰宝,蕴藏着深厚的历史和文化内涵,绝不能轻易拆毁。 当他们得知北京要拆除古建筑的消息后,立即赶往各个会议,与主张拆除的官员据理力争。在一次会议上,梁思成振振有词地列举古建筑的价值,力陈拆除的种种不妥,与吴晗针锋相对。 然而,吴晗对梁思成的意见不以为然,坚持要拆除古建筑。梁思成眼看自己的努力付诸东流,一时悲愤交加,竟当场失声痛哭,蹲在地上久久不能平息。 一旁的林徽因见状,也是一阵气愤。她拉起梁思成,冲到吴晗面前,把手中的拆建通知狠狠地扔在他脸上,愤然说道:"如果你们一意孤行,拆了永定门,我就去上吊!" 林徽因的话,让吴晗也颇感震惊。但是,在现代化建设的浪潮下,吴晗并没有被梁思成夫妇的行为所动摇。拆除古建筑的计划,仍在紧锣密鼓地推进。 眼看劝阻无望,梁思成决定找更高层的领导反映情况。他写信给时任总理的周恩来,陈述保护古建筑的重要性。他还不止一次登门拜访周总理,面陈利害,希望得到支持。 在与周总理的一次长谈中,梁思成情真意切地阐述保留古建筑、将其与新北京相结合的种种设想。他希望通过改造,既能保留古建筑,又能让它们在新时期焕发生机。 然而,周总理最后只是语重心长地对梁思成说:"夕阳无限好,只是近黄昏。"话里话外,周总理已经透露了"大势已去"的意味。梁思成知道,这场保卫古建筑的战役,恐怕是难以取胜了。 即便如此,梁思成和林徽因还是不愿放弃。他们到处奔走,呼吁人们重视古建筑保护。林徽因还多次致信报社,在报纸上发表文章,讲述古建筑的价值,呼吁人们保护这些历史文化遗产。 然而,现代化建设的洪流,却难以阻挡。渐渐地,北京城内的古建筑,开始大规模地被拆除。梁思成和林徽因的努力,虽然没能扭转局面,但他们为保护古建筑所做的种种尝试,让世人铭记。 尽管梁思成和林徽因夫妇苦苦努力,但最终还是没能阻止北京大规模拆除古建筑的行动。在现代化建设的滚滚洪流中,众多的古建筑成为了"牺牲品"。 北京城内,一座座古老的城门、角楼、箭楼轰然倒下。那些曾经雄伟壮丽的建筑,如今化作一堆堆瓦砾碎石。曾经環绕内城的"内九外七皇城四"的二十座古城门,如今只剩下了正阳门和德胜门两座孤零零的遗存。而那些与城门交相辉映的牌楼,更是几乎无一幸免。 随着古建筑的大规模拆除,北京原有的历史格局被彻底打破。许多古街旧巷不复存在,胡同民居也渐渐消失。取而代之的,是林立的钢筋水泥建筑和宽阔的马路。古都风貌,渐渐褪去。 见证这一切的梁思成和林徽因夫妇,心中的滋味可以想见。林徽因本就身患疾病,这一番奔走呼号,更是让她的身体每况愈下。梁思成眼看爱妻日渐衰弱,却无能为力。 1955年4月,林徽因因病情恶化,不幸去世,年仅51岁。梁思成悲痛欲绝,他失去了爱妻,也失去了并肩作战的同志。他知道,这场保卫古建筑的战役,他们终究是输了。