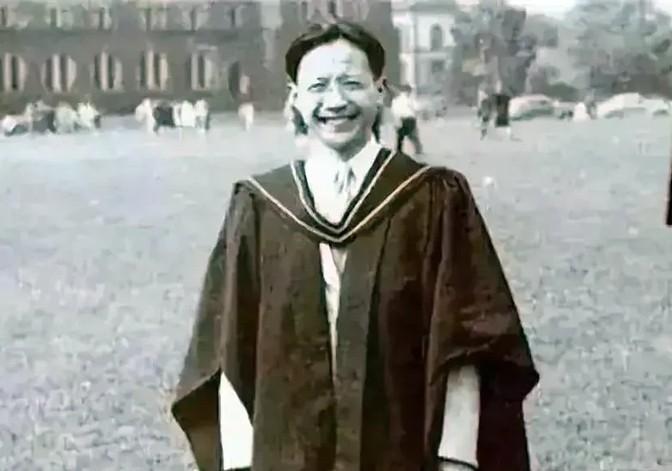

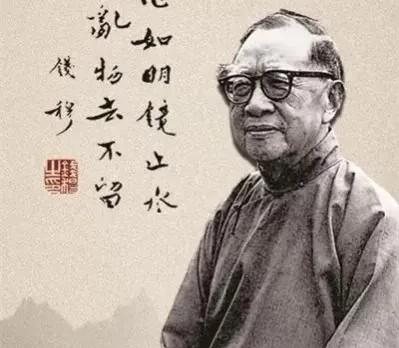

1928年夏秋之交,钱穆的妻子和新出生的婴儿相继去世。大哥钱挚回家帮助料理后事,他却因操劳过度,不幸猝然长逝,撇下只有16岁的儿子钱伟长和妻子。 钱穆,1902年出生于江苏无锡一个五代同堂的大家庭。然而,这个家庭却因英年早逝的魔咒笼罩而长期陷入悲痛之中。祖父37岁去世,父亲41岁辞世,哥哥钱挚因劳累过度也早逝。幼年的钱穆不得不面对接连失去亲人的悲剧。这种命运的不公,深刻影响了他的人生态度,使他格外珍视生命与健康。 母亲在艰难环境中坚持让钱穆接受教育,尽管家庭拮据,她依旧支持儿子读书。在私塾和小学求学期间,钱穆展现出卓越的学习能力,但社会动荡和家庭变故导致他仅接受了不到十年的正规教育。然而,这并未阻挡他治学的脚步。18岁时,他开始在小学执教,正式步入教育领域。 钱穆未受过高等教育,却凭借勤奋和自学,奠定了深厚的学术根基。他以读书为生活的核心,每日清晨攻读经典,白天研习历史,夜晚书写心得。他的知识广度和深度超越了许多科班出身的学者。最初,他凭借在小学和中学教学中积累的学识,撰写了自己的第一部作品《论语文解》。 1928年的秋天,一场变故悄然降临在江南望族钱氏家族。钱穆的妻子在分娩后不幸去世,随后婴儿也夭折了。远在无锡任教的大哥钱挚闻讯后火速赶回家中,帮助料理后事。谁知他因过度劳累,竟也突发疾病,英年早逝,年仅40岁。顷刻间,钱家上下都陷入了悲痛欲绝的境地。 钱挚的妻子成了寡妇,年仅16岁的钱伟长也失去了父亲。他们母子俩相依为命,每日以泪洗面。钱家作为吴越世家,向来人丁兴旺,就在这一年却接连遭受了三位亲人离世的打击,可谓是家道飘零。尽管如此,钱家上下还是努力支撑着,毕竟长江后浪推前浪,生活还要继续。 眼看着本该承欢膝下的长辈们纷纷离去,年少的钱伟长心中的创痛可想而知。但他并没有被命运打倒,而是凭借家学渊源、叔父提携,更加刻苦励志,最终考入清华大学,成为中国近代科学的先驱之一。 钱挚去世后,钱伟长虽然悲痛万分,但并没有自暴自弃。他的四叔钱穆挺身而出,将这个失怙的侄儿接到自己身边抚养。钱穆一边教书,一边供钱伟长读书,先是在苏州中学,后来又资助他考入清华大学。 钱伟长在四叔的悉心教导下,学业进步神速。清华校园为他提供了良好的治学环境,他如饥似渴地吸收新知识,眼界大开。更让他感怀的是,四叔不仅在学业上给予莫大帮助,生活上也无微不至地关怀着他。 后来,钱穆续弦,又将年迈的母亲接到身边赡养。从此,三代同堂,其乐融融。叔侄二人常常在灯下共读,切磋学问。那段时光,成为钱伟长一生中最温馨美好的回忆。 1929年,钱穆在苏州中学任教期间,遇到了著名历史学家顾颉刚。顾颉刚对钱穆的学术造诣大为赞赏,极力推荐其进入北大历史系。钱穆发表的《刘向歆父子年谱》等论文使他一举成名,被誉为学术界的“黑马”。尽管没有大学学历,他的自学成才之路为无数后人提供了榜样。 抗日战争时期,钱穆随西南联大迁至昆明。这段时间,他隐居山林,专注于学术研究。在艰苦的条件下,他完成了煌煌巨著《国史大纲》。这部作品从中国历史的整体视角出发,探索传统文化的核心价值,奠定了他“国学大师”的地位。 与西方主流的历史学研究方法不同,钱穆强调传统文化的自洽性与内在逻辑。他致力于以中华文化为基点,回应外来学术思潮的挑战。在教学中,他注重逻辑思维与历史叙事的结合,深受学生欢迎。无论是在课堂上还是学术研究中,他都展现了极高的学术热情与责任感。 钱穆的长寿与他严格的生活方式密不可分。自幼亲历家族短寿的悲剧,他深知健康的重要性,因此从年轻时便开始注重养生。他每日坚持打坐,清晨练习太极拳,以求身心平和。他的作息规律,饮食清淡,戒烟戒酒,几十年如一日,体现了强烈的自律精神。 他将健身之道融入日常生活,这不仅为他带来了充沛的精力,更使他得以在漫长岁月中保持学术创作的高产。晚年,钱穆依旧笔耕不辍,即使双目失明,他也在妻子的帮助下完成了《晚学盲言》。 尽管钱穆晚年离开了学术中心,但他始终未停止对中国文化的思考和守护。在他的视野中,中华传统文化的复兴和延续是他毕生追求的核心。他的隐居生活更像是一种对繁华学界的自觉疏离,以便为后人留下更多沉淀。 钱穆的生命长度和学术厚度共同成就了他的不凡人生,他以国学大师的身份为世人树立了治学、做人、养生的典范。他的思想、作品和精神至今影响着中国学术界和文化界,为后人提供了宝贵的文化遗产和精神指引。 钱穆的一生是不断与命运抗争的过程。他以惊人的毅力克服了家庭悲剧的阴影,以自学成才的方式进入学术巅峰,并通过坚守传统文化展现了深厚的家国情怀。他不仅是中国史学界的杰出人物,更是中国文化精神的象征。