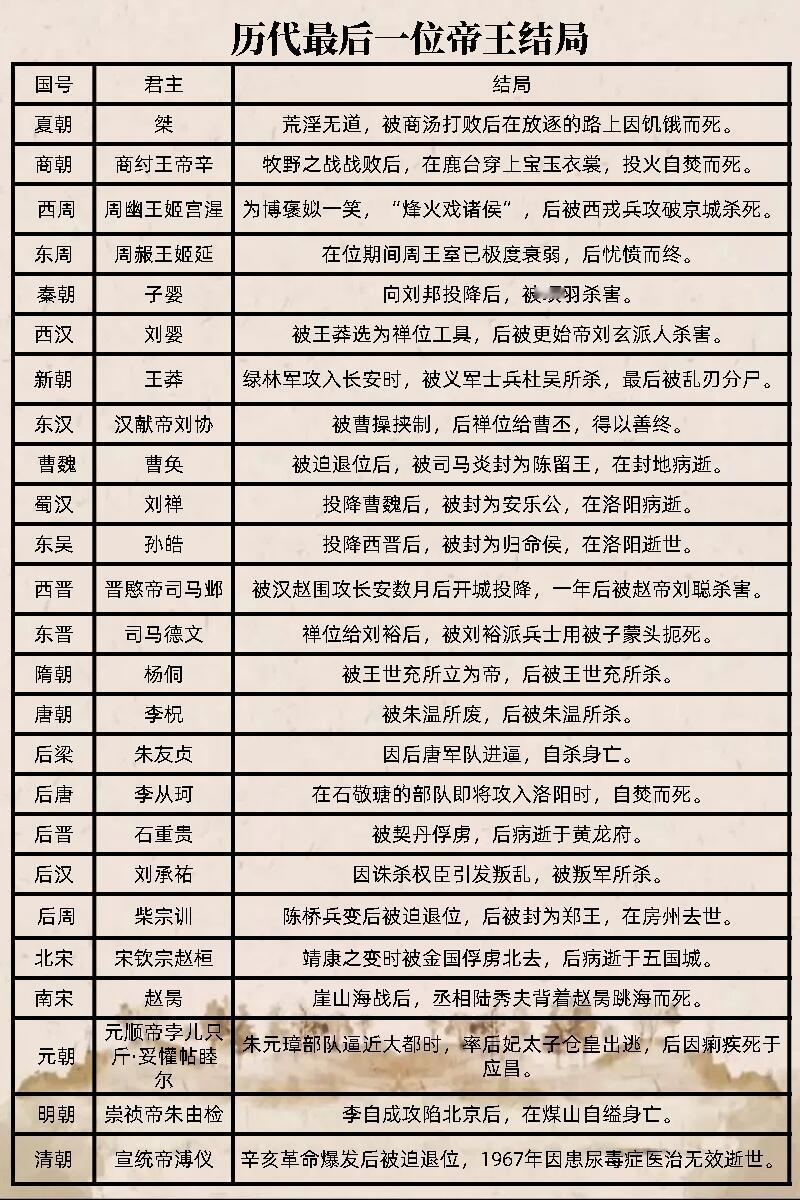

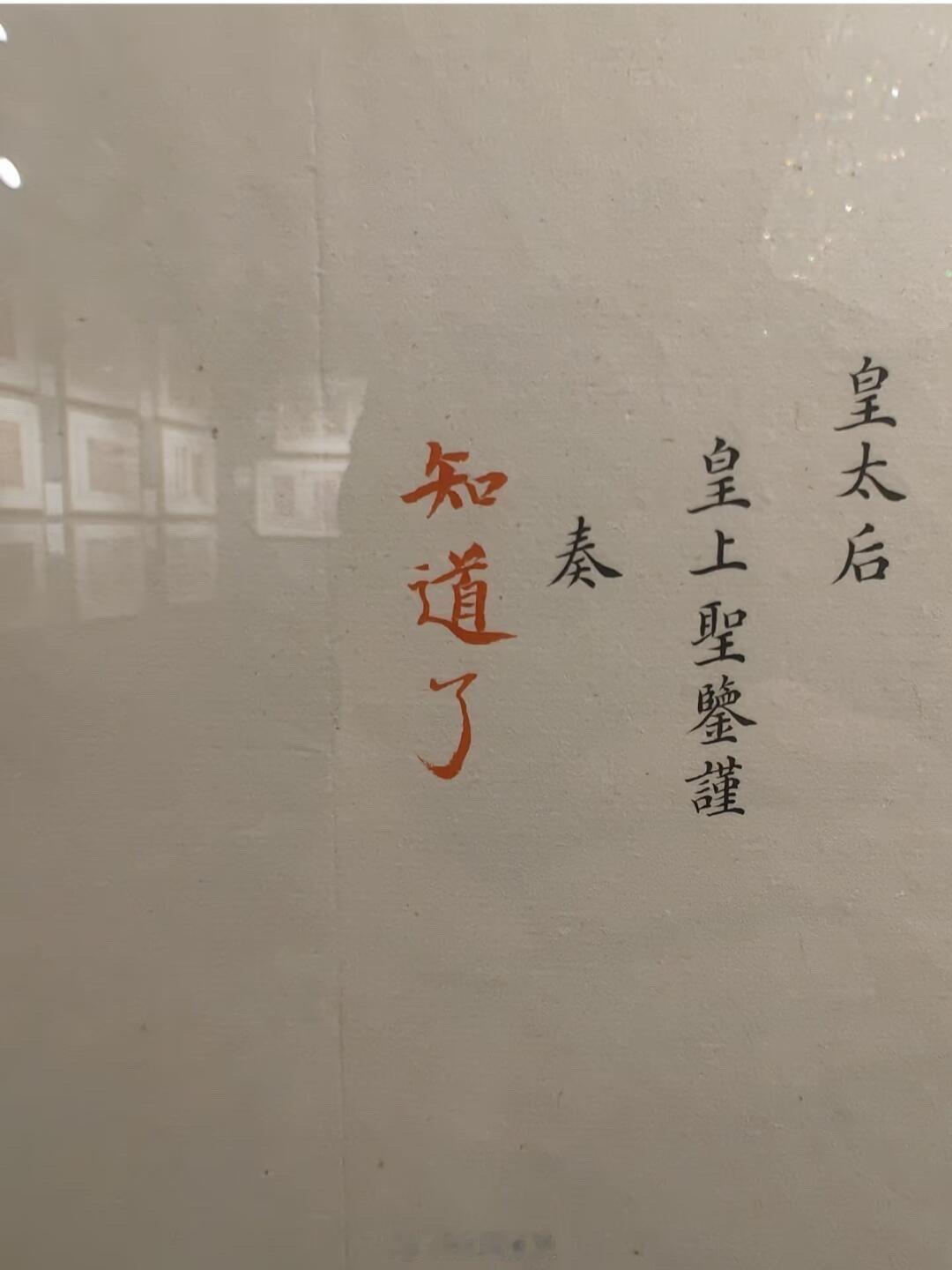

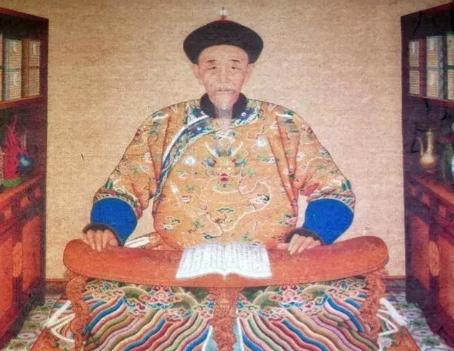

1967年,溥仪去世后,台湾的清朝宗室成员为他上了庙号“宪宗”,谥号为“配天同运法古绍统粹文敬孚宽睿正穆体仁立孝襄皇帝”,通常称之为“宪宗襄皇帝”。这个冗长的称号,似乎试图为这位末代皇帝提供一个体面的归宿,然而,历史的车轮早已无情地碾过了这段波澜壮阔的过往。 溥仪的一生,是中国近现代史的缩影。封建皇权的落幕、帝制的覆灭、以及多次身份的转变,都深刻地印刻在他的个人命运之中。溥仪的父亲载沣,性格软弱,未曾料到自己会为清朝迎来最后一位皇帝。溥仪在六岁时即位,成了大清帝国的最后一任君主,然而这一切并非他所能掌控。 辛亥革命的爆发,动摇了清朝的根基,年仅六岁的溥仪被迫退位。但即便失去了皇位,他依旧在紫禁城内保持着昔日的皇帝生活方式,周围人对他仍然称呼“皇上”,甚至袁世凯也向他宣誓效忠,这为溥仪复辟埋下了隐患。 1917年,溥仪再次登上皇位,进行了一场名为“张勋复辟”的闹剧。12岁的溥仪虽然被复辟为皇帝,但这一行为并没有改变民国政权的脆弱。经过民国军队的镇压,溥仪很快再度退位,回归平民生活。即便如此,他依旧在紫禁城中度过了几年的时光,直到1924年冯玉祥发动“北京政变”,溥仪被迫离开了他生活了十多年的宫殿,开始了流亡生涯。 之后,溥仪被日本扶持为伪满洲国的傀儡皇帝,但他失去了实权,仅为一具空壳。第二次世界大战爆发后,溥仪的命运再次转折,战败的日本将他交给了苏联军队,成为战犯。他在苏联被囚禁并接受改造,直到1950年才被移交给新中国。 回到中国后,溥仪在监狱中接受了改造,学习马克思主义理论,逐渐适应社会主义社会的生活。1967年,溥仪在北京去世,终年61岁,结束了他跌宕起伏的一生。 溥仪的命运见证了清朝的覆灭、民国的动荡与新中国的崛起。他从一国之君沦为囚徒,历史的变迁令他最终失去了血脉,成为中国历史上最后一位没有继承人的皇帝。在台湾,为他上庙号和谥号的举动,或许只是想为这一位已经不再具有实权的末代皇帝,寻找一份象征性的尊严。然而,在漫长的历史长河中,这样的名号是否还有真正的意义呢?然而,在历史的长河中,这样一个毫无实权的称号,又有什么意义呢? 《清史稿·本纪二十五·宣统皇帝本纪》