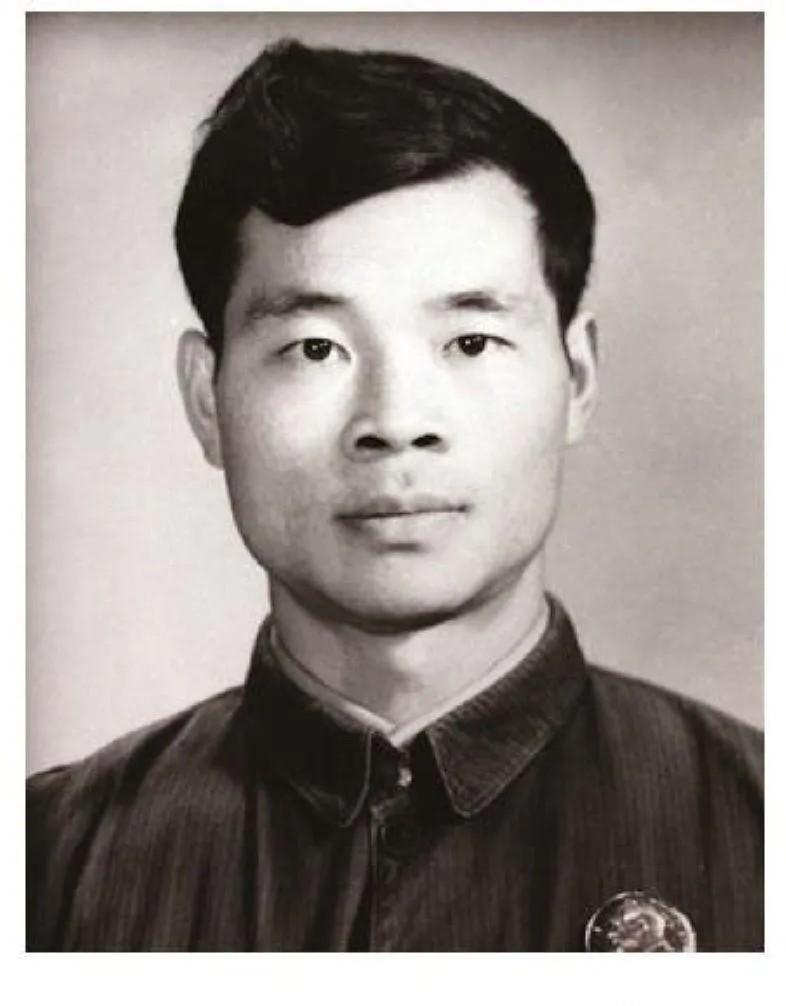

2011年,她无偿捐献骨髓,患者治愈后,却被患者家属指着鼻子骂“真不是个东西。”网友说:好心办坏事,太可怜了。到底发生了何事? 2011年,云南医学院学生李春玲的手机铃声打破了校园的宁静。电话那头,江苏医生的声音带着一丝急切,告知她骨髓与一位白血病患者匹配成功,询问她是否愿意捐献。

那一刻,李春玲毫不犹豫地答应了,在她心中,救死扶伤是医学生的本能,也是她一直以来的梦想。但她没有想到,这通电话,会将她卷入一场充满误解和委屈的风暴。 李春玲从小就热衷公益,积极参与志愿活动。大学期间,她加入了中华骨髓库,期盼着能用自己的力量帮助他人。接到配型成功的电话,她内心充满了激动和喜悦。

她仿佛看到一个生命在她眼前重获新生,这让她感到无比的满足和自豪。 然而,父母的担忧和反对却给她泼了一盆冷水。他们无法理解女儿为何要为一个素不相识的人冒如此大的风险。李春玲耐心解释,捐献骨髓对自身健康并无大碍,而且这关系到另一个人的生命。最终,父母被她的坚持和爱心所打动,同意了她的决定。 手术当天,李春玲和父母一同前往江苏。手术室外的走廊里,父母焦急地等待着,每一秒都像一个世纪般漫长。

手术进行到一半,意外发生了——细胞分离机出现故障,手术被迫中断。医生建议转院继续手术,李春玲也表示同意。 但当李春玲的母亲看到女儿被推出手术室,却得知手术并未完成,还需要转院继续,她再也无法控制自己的情绪。她哭着哀求女儿放弃,甚至以死相逼。

母亲的崩溃和绝望让李春玲心如刀绞,她理解母亲的爱和担忧,最终,她痛苦地做出了妥协的决定。 与此同时,在另一间手术室里,等待移植的王传龄已经完成了洗髓,手术必须继续进行。得知骨髓捐献中断的消息,王传龄的家属陷入了恐慌和愤怒。

他们无法接受这突如其来的变故,将所有的怨气都发泄在了李春玲身上,认为是她不守信用,导致手术无法完成。 尽管医生们尽力抢救,但由于骨髓只有一半,王传龄的病情依然十分危急。医院不得不下达了病危通知书。这个消息如同晴天霹雳,让王传龄的家属更加悲痛欲绝。他们无法理解,为何好心捐献骨髓,最终却会是这样的结果。 幸运的是,经过医生们的全力救治,王传龄最终奇迹般地活了下来。两个多月后,他康复出院。然而,这场风波并没有就此平息。

王传龄的家属虽然感激李春玲的捐献,但内心深处依然无法释怀手术中断带来的恐惧和担忧。他们时常抱怨李春玲,甚至说出一些难听的话。 王传龄的儿子更是将母亲无法从事重体力劳动的原因归咎于李春玲,四处散播谣言,诋毁她的名声。李春玲承受着巨大的精神压力,她不明白,自己一片好心,为何会换来这样的结果。 铺天盖地的指责和谩骂,让李春玲陷入了深深的抑郁。她曾经的梦想,曾经的热情,都在这场风波中被消磨殆尽。最终她不得不放弃了热爱的医疗工作,离开了这个让她心碎的行业。 李春玲的故事,引发了人们的广泛关注和讨论。有人同情她的遭遇,认为她好心办坏事,太可怜了;也有人指责她不守信用,没有为自己的选择负责任。 这起事件,不仅仅是一个关于骨髓捐献的故事,更是一个关于人性、责任和社会道德的拷问。在面对突发情况时,如何平衡个人利益和社会责任?

在给予帮助的同时,如何保护自己的权益?这些问题,值得我们每个人深思。