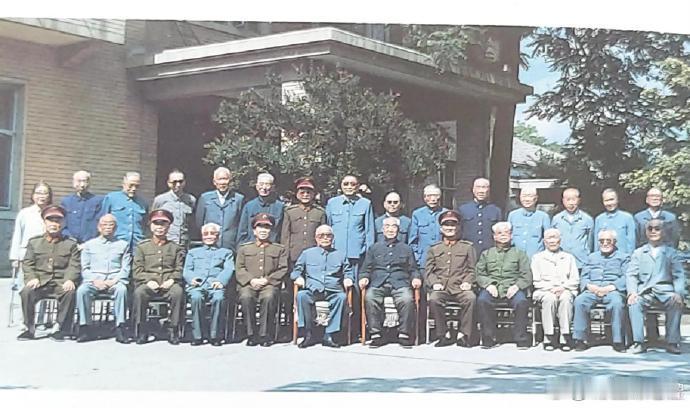

窥见主席那张照片,脑海里涌起了美国哈佛大学教授、中国问题专家托尼-赛奇对主席的评价:“他是一个值得所有对手尊敬的伟人,他(主席)将他和他所有亲人都献给了这个民族的劳苦大众!” 盯着这位民族英雄,新中国奠基人,党和人民军队的缔造者的形象,那句充满哲理的话再次回荡在心头:“虽衣衫褴褛,却不失王者风范!” 毛泽东,一位中国历史上举足轻重的领导人,他的政治生涯充满了波澜壮阔的历史事件和壮丽的革命理想。 但真正能够让人深刻记住他个人的一些细节,却常常是那些看似不起眼、却意义深远的生活琐事。 在这些琐事中,有一件物品,虽然极其普通,却深刻反映了毛泽东的内心世界——那就是他那件穿破了补、补破了再穿的睡衣。 它的面料已经泛黄,衣袖、领口、下摆处补丁累累,但正是这样一件衣物,伴随着毛泽东度过了二十余年的岁月。 毛泽东的生活态度和政治理念往往紧密相连,他一生致力于提倡节俭,反对浪费,这种理念不仅表现在国家政策上,也贯穿于他个人的日常生活。 无论是身处艰难的战争时期,还是在建国后的政治生涯中,毛泽东都始终保持着朴素的生活方式。 建国初期,中国百废待兴,毛泽东更是身体力行,以身作则,号召全党全军要艰苦奋斗、节俭为本。 对于毛泽东来说,节俭并不仅仅是一种物质上的行为,更是一种精神上的信仰。 他认为,作为一名共产党员、革命领袖,不能过度追求个人享乐,而应与人民群众共担苦难、共享成果,这样的理念在他的一言一行中都得到了体现,无论是他日常的衣着、饮食,还是生活中的点滴细节,都透露出他对节俭的极致追求。 毛泽东的这一生活哲学,表现得尤为鲜明的便是那件睡衣。 它从1950年代初开始陪伴着毛泽东,直到1971年,它才最终“退休”,被工作人员妥善收存。 那件睡衣的材质是普通的棉布,款式简单,领口和袖口的设计也都极为基础。 随着时间的推移,这件睡衣的状况也逐渐恶化,领口、袖口、衣肘处破洞频现,而毛泽东并没有因为衣物的破旧而选择更换,而是坚持修补,继续穿着,直到它几乎无法再修补为止。 衣服上的补丁,已经多到数不清——73个补丁覆盖了几乎所有的破损部位,细密的缝线和布料已经与原本的材质难以辨认。 每一次补修,都是工作人员小心翼翼、细致入微的工作,而毛泽东从未因此而有所不满,反而总是宽慰大家:“再穿一穿,没关系的。” 这件睡衣,不仅仅是一件普通的衣物,它承载了毛泽东对节俭的执着,也在某种程度上象征了他对人民生活的关怀和体察。 当许多人还在为奢华的生活而追求时,毛泽东却通过这件看似微不足道的睡衣,向全体国人传达了节约的精神。 他自己并不要求享受特殊的待遇,更不在意是否穿上新衣,反而更倾向于继续使用旧物,直到它完全失去功能。 这样的态度,在毛泽东身上不仅仅是节俭,更是一种价值观的体现——他认为作为一名领导者,只有通过简朴的生活,才能真正做到与人民心心相印,才能让人民感受到他对他们的深切关怀。 周福明是毛泽东身边的重要人物,他了解毛泽东的生活习惯,也多次为毛泽东处理生活琐事。 随着时间的推移,毛泽东那件睡衣的破损越来越严重,1963年,已经到了袖口、肘部和领口处破洞的程度,洗衣房的工作人员每次洗涤时都感到极为费力,甚至担心洗涤时会将衣物撕破。 为了不让毛泽东感到尴尬,周福明便多次向他建议,是否该更换一件新睡衣。 毛泽东总是笑着拒绝:“再穿一段时间吧,没关系,补一补就行了。” 直到有一天,周福明再度提出这个问题。 那时,毛泽东正在用餐,周福明小心翼翼地提到:“主席,这件睡衣实在是不能再穿了,您看,它实在太旧了。” 毛泽东一边吃饭,一边淡淡回应:“现在国家还困难,再补一补,穿一段时间也没关系。” 周福明无奈地低声说了一句:“您是主席啊。” 毛泽东听后,眉头微微一挑,笑着问道:“噢,我是主席,主席的睡衣不能补了吗?”他顿了顿,又反问道:“你不是也穿着补的衣服吗?” 周福明赶紧解释:“主席,您和我不一样。” 毛泽东则毫不在意地回答:“为什么不一样?我是主席,但我也是人民中的一员,为什么不能穿补丁衣服?” 对于他来说,自己并不是一位高高在上的领导者,而是一名普通的人民群众,享有与人民同等的待遇和生活条件。 他并不需要特别的待遇,自己也并不需要高人一等的生活标准。 这种与人民群众之间的亲密感情,体现在每一个细节上,也正是这种态度,让他赢得了人民的拥护和爱戴。 毛泽东并没有因为自己的特殊地位而要求别人为自己提供奢华的生活条件,反而始终保持着简朴的生活方式,直到最后那件破旧的睡衣也成为了他对节俭和自律的坚持。 毛泽东的这件睡衣,不仅仅是一件衣物,它更是一种生活态度的象征。 这种朴素、节俭、与人民同在的生活方式,成为毛泽东一生的标志。 作为最高领导人,他并不寻求物质的奢华,而是始终坚持与人民站在一起,坚守那份属于共产党员的清贫与节俭。