1936年,一艘满载24门德国野战重榴弹炮的货轮悄然驶入上海港。这些钢铁巨兽将在一年后的淞沪战场大展神威,撕碎日军“三个月灭亡中国”的狂言。

1937年的上海,硝烟弥漫,战火纷飞,这可不是演习,是真刀真枪的拼杀,你可能在纪录片里看过战争的残酷,但你无法想象,在逼仄的巷道里,四个中国士兵和四个日本兵突然碰面,那是一种怎样的窒息感。

双方瞬间摆开阵势,刺刀闪着寒光,空气都凝固了,一个躲在暗处的日本摄影师,按下快门,记录了这惊心动魄的一刻,这张照片,成了淞沪会战,甚至整个抗日战争的缩影。

淞沪会战,从1937年8月13日打响,日军侵华的野心昭然若揭,上海,这座远东的繁华都市,成了他们觊觎的目标,张治中将军率领的中国军队,没有退缩,迎头痛击,87师、88师的将士们,用血肉之躯对抗着日军的钢铁洪流。

然而,战争是残酷的,日军的增援部队像潮水一样涌来,飞机、坦克、大炮,这些钢铁巨兽,让中国军队承受着巨大的压力,在这样力量悬殊的情况下,一种秘密武器,却在悄然改变着战局,这是一款源自德国的大口径榴弹炮,它有个响当当的名字——“三十二倍十五榴”,15公里的射程,1000发的载弹量,这在当时的中国,是足以震慑敌人的存在。

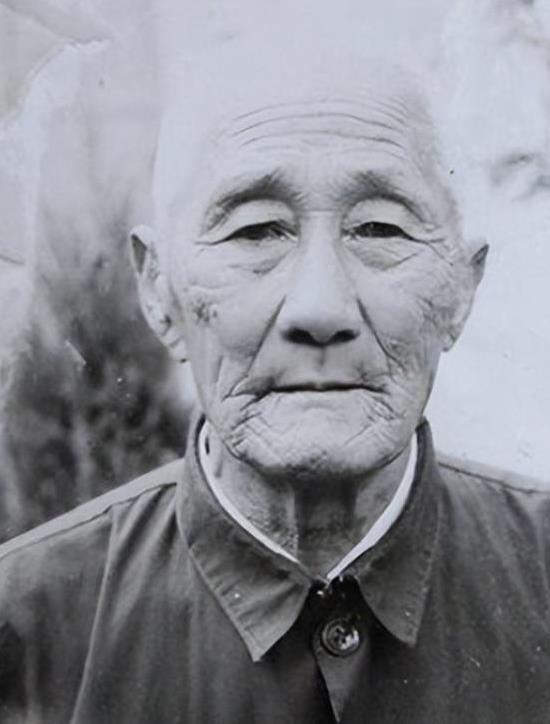

1936年,这批火炮抵达中国,并装备给了炮兵第10团,这个团的团长叫彭孟辑,黄埔五期毕业,一个注定要在历史上留下名字的军人,七七事变后,炮兵第10团奉命开赴上海,他们的阵地,就设在大场一带,淞沪战役爆发,那门“三十二倍十五榴”炮声震天。

虹口海军陆战队司令部,那可是首要打击对象,炮弹呼啸而至,爆炸声震天动地,那会儿,日军愣住了,完全没想到中国军队火力竟然那么猛,“三十二倍十五榴”的威力,不仅体现在对陆地目标的打击上。

黄浦江畔,一艘日本战舰也被捕获了,炮弹精准命中,军舰沉没,这给了日军沉重一击,然而,战争的形势瞬息万变,日本军队在杭州湾成功登陆,导致我国军队不得不后撤,在撤退途中,彭孟辑团长面临一个艰难的抉择。

道路被地雷封锁,重炮无法通行,为了不让这些宝贵的武器落入敌手,他忍痛下令,将八门“三十二倍十五榴”推入了江中,但这并不是“三十二倍十五榴”的终结,在随后的徐州会战中,它们再次发威,为台儿庄大捷立下汗马功劳,武汉保卫战、桂南会战,“三十二倍十五榴”的身影,始终伴随着中国军队的抗战之路。

1941年,长沙会战爆发,薛岳将军的“天炉战法”得靠重火力帮忙,炮兵第10团再次临危受命,他们的阵地,设在了岳麓山上,日军做梦也想不到,在茂密的树林里,隐藏着如此致命的威胁,那“三十二倍十五榴弹炮”的火力,让日军吃了不少苦头。

他们冲进长沙城,却陷入了“天炉”之中,那“三十二倍十五榴”炮弹像暴雨一样倾泻,日军损失惨重,日军当然不会坐以待毙,他们派出特工,企图炸毁这些重炮,但中国军队的警戒部队,早已识破了他们的阴谋,日军的计划失败,“三十二倍十五榴”继续发挥着它的作用,使用新的方式表述,第三次长沙会战中,我军大胜。

1944年,滇西大反攻打响,中国远征军跨过怒江,“三十二倍十五榴”也跟随他们来到了新的战场,在滇西的崇山峻岭中,它们再次发出了怒吼,为中国军队的胜利贡献了力量,上海街头的激战,再到滇西的激烈反攻,“三十二倍十五榴”的故事,始终伴随着整个抗战历程。

这不仅仅是一门火炮的故事,更是中国军人英勇抗战的缩影,他们用血肉之躯,守护着国家的荣誉和民族的未来,那段激情燃烧的时光虽已远去,但我们绝不能忘记那些难忘的日子。