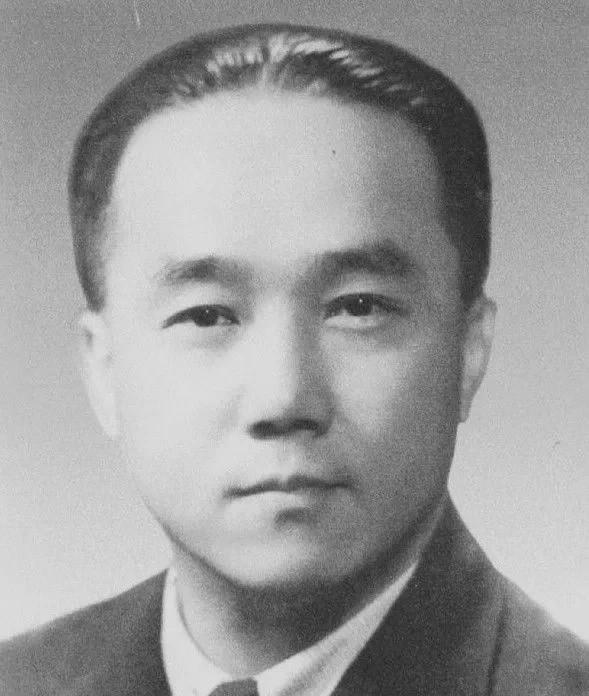

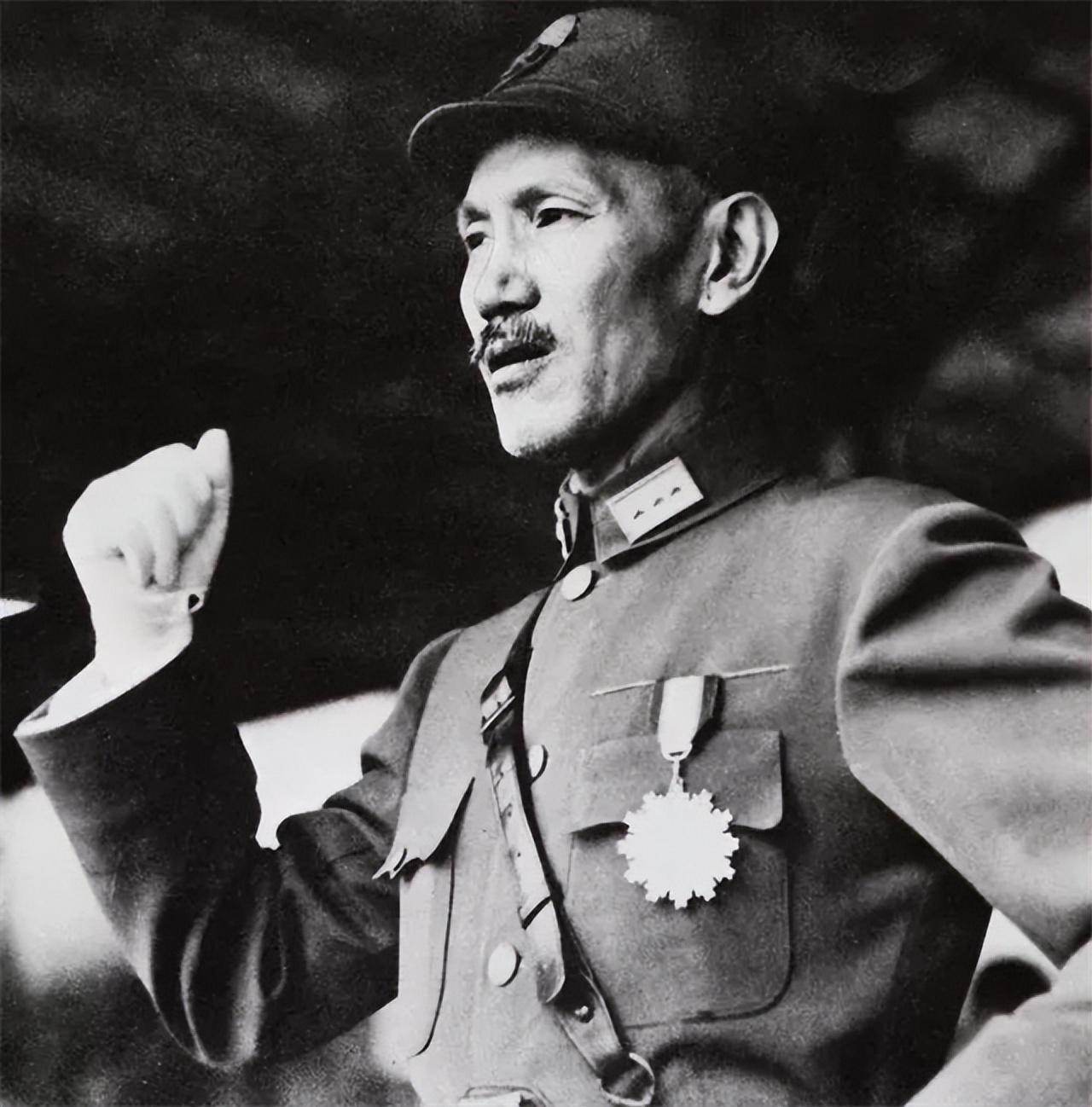

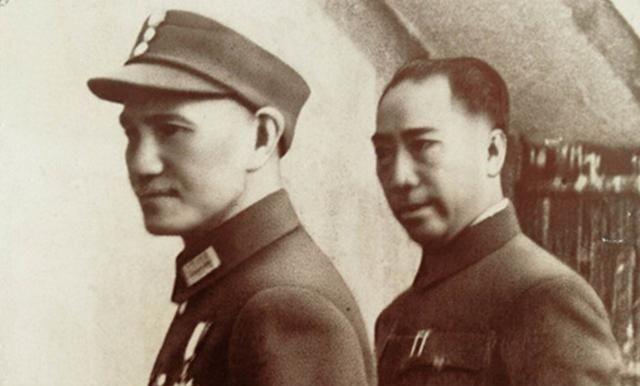

戴笠安排的第二次暗杀汪精卫失败,戴星炳、吴赓恕两名军统特务的死使戴笠伤感不已,他决心不惜代价取汪精卫的首级。为此,戴笠在上海建立了一家名为“北极冰箱公司”的企业。 戴笠,字文韬,中华民国国民党政府的著名政治人物和情报头目,以其狠辣的手段和复杂的权力背景深深印刻在中国现代历史的画卷中。 身为军统局的创始人之一,戴笠不仅在中国抗日战争时期发挥了举足轻重的作用,还通过一系列极为果断和暴力的政治手段,影响了中国战时的政治格局。戴笠的生平,是一个充满了政治阴谋、铁腕手段和无数争议的历史片段。 1939年,戴笠开始通过行刺来实现其政治目的。 同年2月,戴笠下令暗杀中华民国维新政府的外交部长陈箓,成功地让这位与国民政府存在矛盾的政治人物丧命。仅仅一个月后,他又派遣了陈恭澍等人秘密潜入越南河内,试图刺杀汪精卫,这一行动被称为“河内刺汪”。汪精卫当时身处日本的傀儡政府,戴笠这一举动无疑是在为抗日战争中的中国寻求更大的政治主动权。然而,尽管此次刺杀未能完全成功,却展现了戴笠坚决执行任务的决心和无所不用其极的手段。 戴笠不仅在暗杀行动上屡有建树,还以其深厚的政治眼光逐步扩大自己的势力范围。1940年,戴笠的军统局便显现出其在政治、经济和军事领域的广泛影响力。8月,他通过指使林怀部刺杀青帮头目张啸林,10月又指令朱升源用刀刺杀了上海市长傅筱庵。无论是青帮的头目还是官员,戴笠都毫不手软。 这些政治暗杀不仅是他个人手段的体现,更与当时的政治局势紧密相关,反映出国民政府内部的复杂斗争与对权力的激烈争夺。 同年11月,戴笠通过在财政部缉私署的职位进一步巩固了自己在经济领域的影响力。至1942年,他兼任了战时货运管理局局长,进入了国民政府的重要管理层,掌握了国有经济和军事物资的分配权。此时的戴笠,已不仅仅是一个特工头目,而是一个横跨政治、经济、军事的超级权力人物。 在1941年,戴笠为加强南亚抗日活动,亲自两次前往缅甸,建立起了一条重要的情报链。在这个过程中,戴笠展示了其敏锐的政治触觉和极高的行动能力。尤其是在同年12月,戴笠领导的军统局成功破译了日本计划偷袭珍珠港的阴谋,并提前将情报告知美国。然而,由于美方对这一情报的忽视,珍珠港事件依然发生,导致美国遭受了重大损失。尽管如此,事件的发生还是让美国认识到戴笠的情报机构的重要性,随后,罗斯福总统便要求与蒋介石会面,以讨论与戴笠的进一步合作。 1942年,戴笠与美国共同成立了中美特种技术合作所,这一组织的成立标志着中美之间的军事合作进一步加强。作为主任,戴笠不仅与美国的梅乐斯合作,还积极推动信息交换和军事技术的合作。这一时期,戴笠不仅仅是国民政府的头号特工,他的身份已上升为一个重要的国际间谍与外交中介人。 1943年深秋的一个傍晚,戴笠坐在重庆军统局办公室内,桌上摆放着两张黑白照片。照片中的两个年轻人,正是在第二次暗杀汪精卫行动中牺牲的戴星炳、吴赓恕。两位特务的离去,让这位军统局长内心久久不能平静。 戴笠回想起这次失败的暗杀行动,种种细节历历在目。当时为了打击汪伪政权,军统局精心策划了这次暗杀行动。戴星炳和吴赓恕都是军统局精挑细选的优秀特工,他们在执行任务时表现出了过人的勇气和智谋。然而,由于汪伪方面的严密防范,暗杀行动最终未能得手,两名特务不幸牺牲。 这次行动的失败,不仅使军统局损失了两名得力干将,更让戴笠认识到必须改变策略。经过深思熟虑,他决定在上海建立一个长期的情报据点,为后续行动提供支持。在多方考察后,戴笠选择了以商业企业作为掩护。于是,"北极冰箱公司"的构想应运而生。 在"北极冰箱公司"的掩护下,军统局开始集中一批精干人员,为下一步的行动做准备。这些特工都经过严格训练,具备出色的反侦查能力和作战技能。他们白天扮演着普通的公司职员,晚上则在秘密会议室里研究行动方案,等待着最佳的暗杀时机。 然而,戴笠的生命也如同他所操控的暗杀事件一样充满了戏剧性和不确定性。1945年5月,戴笠被提名为国民党中央执行委员会委员,但他坚持不就,显示出他复杂的政治态度。次年,戴笠在一次飞往南京的航班中不幸坠机身亡。飞机在途中因为恶劣天气改变了航道,最终在徐州迫降时发生了意外。这一事件不仅标志着戴笠的死亡,也意味着他个人的权力与军统局的影响力进入了历史的尾声。 戴笠一生的故事,充满了战争的硝烟和政治的阴谋。他的铁腕手段,毫不犹豫的决策,以及背后那复杂的权力网络,构成了他独特的历史形象。在抗日战争和国民政府的斗争中,戴笠的角色无疑是关键的,他通过冷酷无情的暗杀和战略决策,影响了无数人的命运。