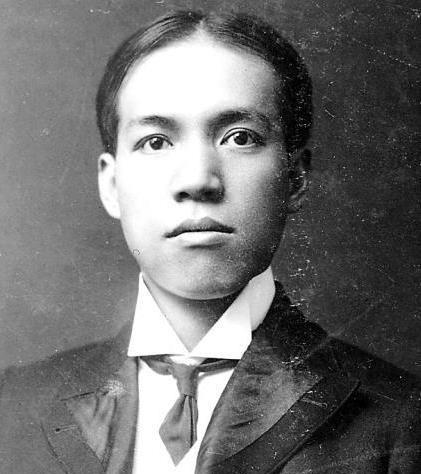

1903年,梁启超全家流亡在日本,一天回到家,妻子李蕙仙对他说“一切都安排好了,今晚你就和桂荃圆房吧。” 梁启超与康有为结识后,志同道合,两人开始共同走上了变法的道路。1895年《马关条约》的签订让梁启超等人对腐败的朝廷丧失了信心。他们看到科举道路的无望,也认识到传统的求仕途已不再适应新时代的需求。经过深思熟虑,梁启超与康有为联合起义,发起了历史上著名的“公车上书”,向光绪帝上奏,要求进行变法。 1916年,袁世凯在各方军阀的讨伐下倒台,北洋军阀的混战由此拉开帷幕。梁启超在这一时期开始支持段祺瑞。当年,段祺瑞与黎元洪因府院之争产生冲突,京城的局势异常紧张。保守派军阀张勋以调解为名,带领其部队进入北京,拥立年幼的溥仪复辟。然而,梁启超与其老师康有为的立场发生了根本分歧。 梁启超坚决反对清朝复辟,协助段祺瑞驱逐张勋,成功终结复辟局面,并帮助段祺瑞以“再造共和”的姿态掌控北洋政府。随后,孙中山发动了护法战争,段祺瑞政府宣告倒台,梁启超也因此辞去官职,结束了自己的从政生涯。 梁启超不仅是一位革命家,还是一位具有远见的教育家。他曾发表过著名的《少年中国说》,其中提到:“少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步;少年胜于欧洲,则国胜于欧洲;少年雄于地球,则国雄于地球。” 在家庭教育方面,梁启超无疑是中国历史上最成功的“父亲”之一。他的九个子女都成为了国家的栋梁,达到了“一门三院士,九子皆栋梁”的成就。 一九零三年的深秋,日本横滨的一处寓所内,李蕙仙望着刚回到家的丈夫梁启超,轻声说道:“一切都安排好了,今晚你就和桂荃圆房吧。”这句话不仅打破了这个家庭原有的平静,也彻底改变了王桂荃的命运。就在这个特殊的夜晚,一场早已安排妥当的婚事,将三个人的人生轨迹紧紧编织在了一起。 在这之前的十多年里,王桂荃的生活轨迹可以说是命运多舛。她出生在四川广元的一个普通家庭,生于一八八六年。幼年时便不幸丧母,家境日渐困顿。十岁那年,她被迫离开故乡,被卖到了李家做丫鬟。所幸李蕙仙待她如同妹妹,在李蕙仙出嫁时,还特意将她带到了梁家。 到了梁家后,王桂荃的生活有了新的转机。梁启超觉得她原来的名字"来喜"过于通俗,便亲自为她取了一个新名字"桂荃"。这个充满文人气息的名字,仿佛也预示着她未来命运的转折。在梁家的日子里,王桂荃勤恳能干,深得主人家的信任。 而促使李蕙仙做出这个决定的,还有更深层的原因。此前发生的何蕙珍风波,给了李蕙仙极大的触动。作为一个深明大义的妻子,她深知即便梁启超一直坚持一夫一妻的理念,但在那个时代,男人的心思总是难以预料。与其让外人来搅乱家庭的宁静,不如选择一个知根知底的人。王桂荃年轻贤惠,又是从小看着长大的,由她来完成这个重任再合适不过。 梁启超的家教理念注重立志与做人,远非单纯地灌输知识或追求功利。在他家中,教育的核心在于培养孩子的品德与志向。六岁时,梁启超曾撒了谎,母亲得知后异常生气,立即让他跪下并鞭打了十数下。她警告他说,如果将来再说谎,他只能成为盗贼或乞丐。母亲认为,一个人说谎一定是因为做了不应该做的事,或者未能做到该做的事。若是不知错,尚可以原谅并改正。这一教训对年幼的梁启超产生了深刻的影响,甚至多年后,他仍对这件事深感悔恼,并将其写成文章,教育后人以诚实为本。 梁启超出身于一个半耕半读的家庭,继承了祖父勤俭的传统,生活格外简朴。他始终认为,无论何时都不能忘记勤俭朴素的家风,并把这一理念传递给了自己的孩子。在给子女的信中,他曾告诫他们,人生最重要的是吃得苦。他认为,生活在乱世之中,必须学会吃苦才能立足社会。“一个人在物质上的享受,只要能维持生命就足够了。至于快乐与否,完全不应依赖物质。能在困苦中找到乐趣,才算懂得如何过日子。”这种思想,不仅影响了梁启超的一生,也深深影响了他的子女。 在抗日战争期间,梁启超的长子梁思成与妻子林徽因在四川过着贫病交加的生活。两人均身患重病,梁思成得了脊椎软骨硬化症,林徽因也饱受肺结核困扰。然而,即使在极度艰难的条件下,他们依然坚守在自己的工作岗位上。当时,一些美国大学和博物馆曾提出高薪聘请他们到美国工作,但他们毫不犹豫地拒绝了。梁思成夫妇表示:“我的祖国正在经历苦难,我不能离开她,哪怕只是暂时的。” 他们对祖国的忠诚与热爱,深深感染了身边的每一个人。即使身处日本流亡期间,每晚都会给孩子们讲述爱国英雄的故事,鼓励他们树立为祖国学习、为祖国服务的信念。他常常教育孩子们:“毕业后一定要回国,为祖国贡献自己的力量,这是每个公民的道德责任。”这一理念深深扎根在梁家子女的心中,成为他们一生的追求与行动指南。