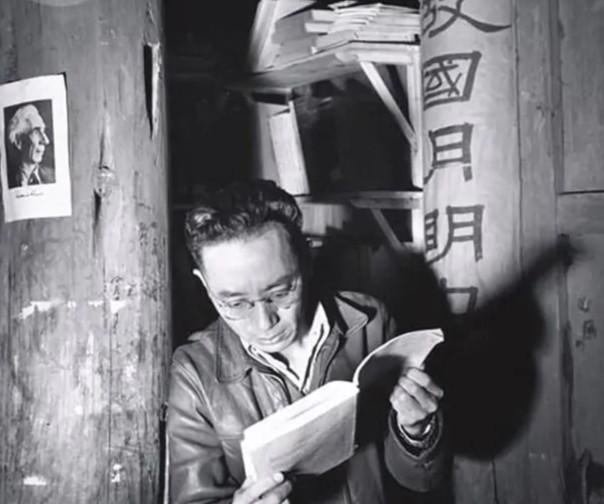

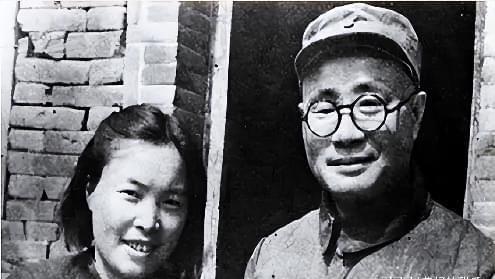

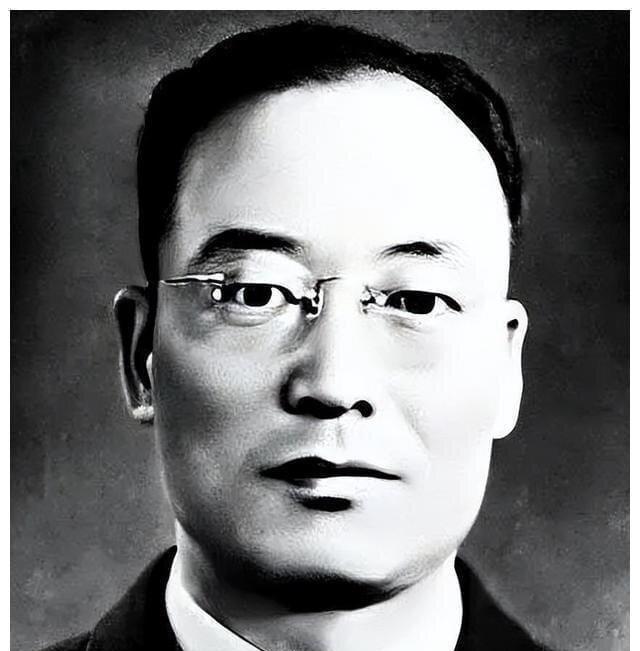

1935年12月16日,在大瑶山深山考察的费孝通误踩了瑶人设下的捕兽陷阱,双腿被兽夹牢牢夹住动弹不得,他的新婚妻子王同惠独自下山去找人来营救,谁知竟一去不复返,两人再也没有相见。 在费孝通的墓碑上,刻着一段深刻的话:“逝者如斯而未尝往也,生命劳动和乡土结合在一起就不怕时间的冲洗了。”这句话不仅凝结了他一生的思想,也展示了他与中国社会、与乡土的紧密联系。费孝通的足迹遍布中国,他通过不断的田野调查和学术研究,将中国的社会状况详细地记录下来,形成了他独特的学术视角。 1938年,抗战正处于最艰难的时刻,费孝通怀着救国的信念决定回到祖国。许多在国外的朋友对他的决定表示不解,他们问他,“中国还在打仗,为什么还要回去?”对此,费孝通作出了坚定的回答:“正因为在打仗,所以我要回去。我们很多身在国外的朋友,生活虽然好一些,但没有人因此不愿意回到祖国。我们不愿成为亡国奴,不愿流落他乡,这就是我们中国知识分子的爱国情怀。” 即使在敌机的轰炸声中,他和他引领的“魁阁”一代学人依旧坚持社会学研究,用田野调查的方法,去了解和分析中国的社会结构。他的研究成果在世界学术界产生了深远影响,展示了即使在战争的背景下,中国在学术研究上的成就依然不容忽视,逐步让世界更全面地认识中国。 1935年12月16日的大瑶山,寒风凛冽。这一天,在广西大瑶山深处的一处山坳里,一声痛苦的闷哼打破了山林的寂静。年轻的社会学者费孝通因为找不到向导而迷失方向,不慎踩中了瑶族猎人设下的捕兽夹,双腿被牢牢固定。更为不幸的是,他整个人还被随之滚落的乱石压住,动弹不得。 他的妻子王同惠在一旁手忙脚乱地搬开压在丈夫身上的石块,但费孝通已经无法站立。此时的天色已经开始转暗,寒气渐重。王同惠看着受伤的丈夫,简单说了几句安慰的话,便转身向山下跑去寻找救援。这一别,竟成永诀。当时的他们都不会想到,这短暂的分别会成为两人今生最后的诀别。 在那个寒冷的夜晚,受伤的费孝通在山坳中苦等了整整一夜,却始终未见妻子带人返回。直到天色微明,他才忍着剧痛,艰难地向山外爬去。这一爬就是大半天,直到傍晚时分才被放牛的村民发现,随后被救回瑶寨。 得知王同惠尚未回寨的消息后,寨子里立即组织了一场大规模的搜救行动。所有16岁以上的男子都加入了搜寻队伍,在大瑶山的深处四处寻找这位年轻的女学者的踪迹。然而,经过整整七天的搜寻,人们最终在一处湍急的山涧中发现了王同惠的遗体。 她可能是在寻找救援的路上,因天色已晚,不慎坠入山崖。那一天,是他们结婚的第108天。在养伤期间,费孝通将与王同惠一同在大瑶山收集的调查资料进行整理。这些珍贵的资料最终汇编成《花蓝瑶社会组织》一书,成为了中国早期民族学研究的重要著作。 1946年7月,李公仆和闻一多先后遭遇暗杀,局势变得异常危险,费孝通被列入国民党的黑名单。在美国领事馆的帮助下,费孝通和他的家人,以及其他几位同样上了黑名单的教授,一同避难于美国领事馆,这便是历史上著名的“九教授领事馆避难事件”。他在《这是什么世界》一文中写道:“一个国家怎能使人人都觉得自己随时可以被杀!人类的历史中从来没有发生过这种事。我们现在活在什么样的世界里!” 新中国成立初期,贵州的民族问题尤为突出,需要尽快将民族平等和团结的政策宣传到各个少数民族的群众中。费孝通在中央访问团的任务中,发挥了重要作用。那时的贵州交通闭塞,贫困落后,访问团常常要翻山越岭,一走便是一整天,随行的马匹上驮着米面和布匹。每到一个地方,费孝通总是第一时间组织当地干部和有声望的少数民族代表开座谈会,详细阐释中国共产党的民族政策,并转达毛泽东同志对各少数民族的关怀。这一举措大大增强了少数民族群众对新政府的信任,激励了他们的士气。 1957年,费孝通再次访问开弦弓村。此行令他感到深刻的变化:20年前曾一度兴盛的工副业几乎消失殆尽,农民手里几乎没有钱,商品交换也越来越萧条。尽管解放后,农业产量增加了60%,但一些人认为生活仍不如前,问题出在副业上。在他的《重访江村》一文中,费孝通对当时的“农业四十条”提出了质疑。他认为,要增加农民收入,仅仅依靠农业增产是不足够的。1957年6月1日,《人民日报》报道了他的观点,强调要改善农民的收入,不能只依赖农业本身。 到了1980年,费孝通曾回忆道:“我口袋里只有10块钱了,不该零星地买些花生米,而要集中起来买一件心爱的东西才是。”这里的“十块钱”是一个比喻,象征着他剩余的时光,他认为自己大概还能活10年,而他想要的“心爱的东西”,便是继续为中国农民的富裕做出贡献。他的这一愿望和执着,展示了他终其一生对中国社会的深切关怀与责任感。