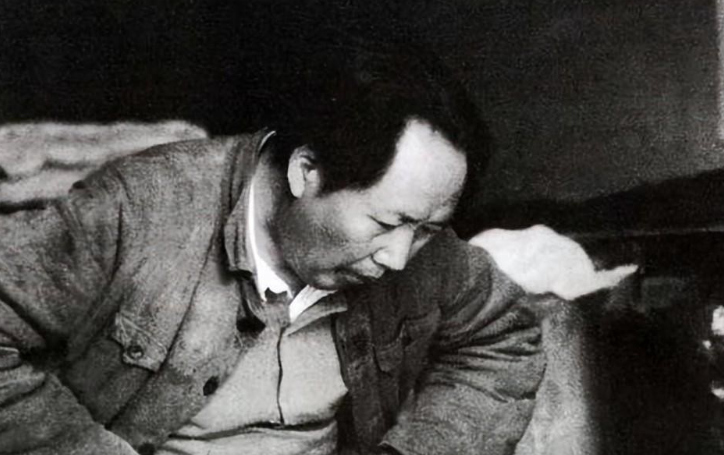

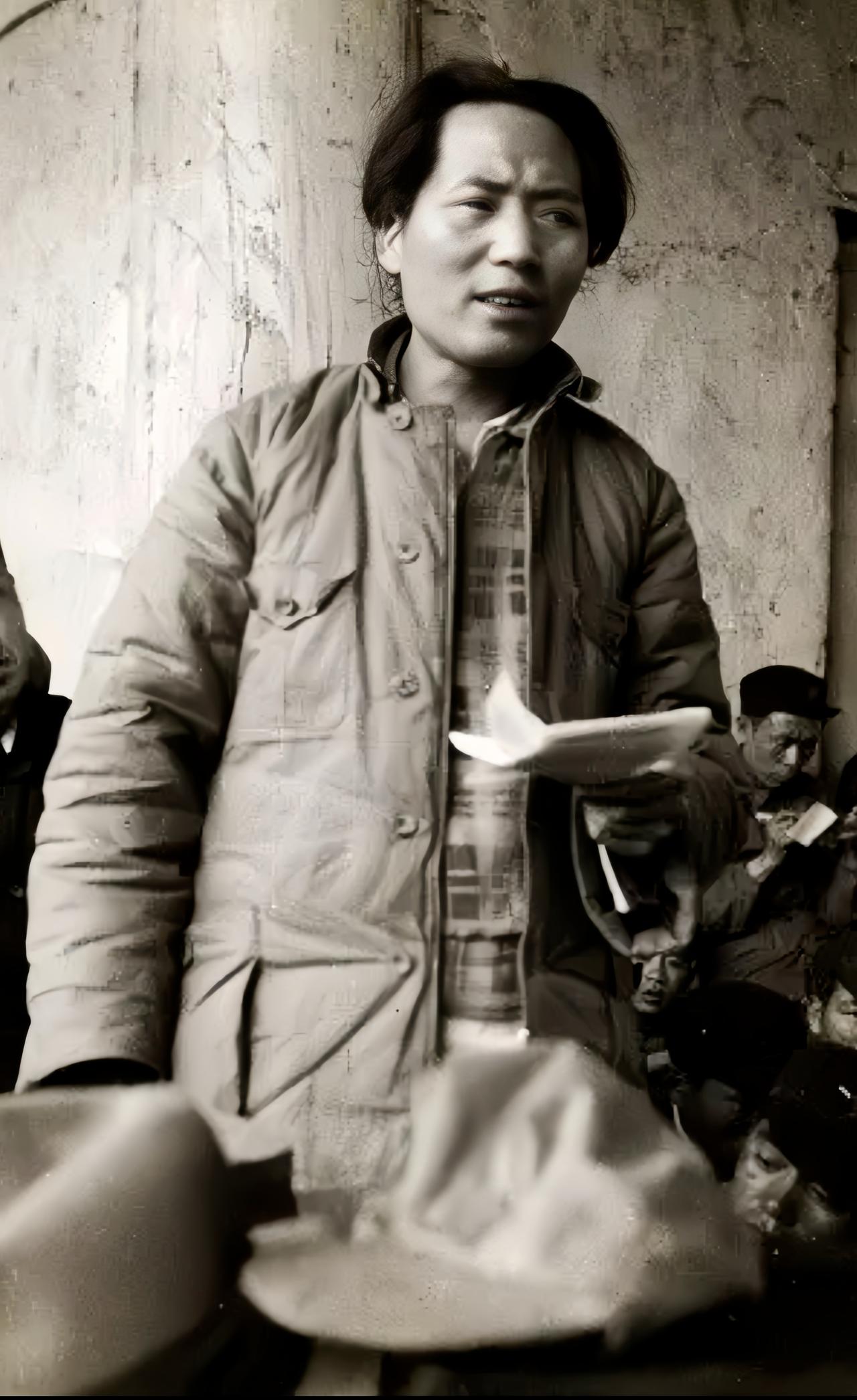

1917年饱学老夫子给毛主席出题:"绿杨枝上鸟声声,春到也,春去也",毛主席如何应对? 1917年的夏天,湖南长沙的天气格外闷热。这一年的毛泽东正处在人生的重要转折点,他不仅在第一师范求学,还经常思考和探索治学的真谛。 一天,他的好友萧瑜找到他,请他为自己的学习笔记《一切入一》写一篇序言。萧瑜的这本笔记记录了他对知识的思考和总结,这与毛泽东的求知理念不谋而合。 毛泽东欣然提笔,写下了自己的治学心得。他说:"吾生也有涯,而知也无涯。今夫百丈之台,其始则一石耳,由是则二石焉,由是则三石、四石以至于万石。" 这段文字生动地比喻了学习如同堆砌高台,需要一点一滴地积累。知识的获取不是一蹴而就的,而是需要持之以恒的努力。 在这段时期,毛泽东还写下了一副发人深省的对联:"贵有恒,何必三更起五更眠;最无益,莫过一日曝十日寒。"这副对联鲜明地表达了他对学习方法的思考。 上联说明学习贵在坚持,不必过分追求早睡晚起的苦修。下联则是批评那种时而勤奋、时而懈怠的学习态度。 正是在这样的求知氛围中,毛泽东看到了《民报》上一篇令人振奋的报道。文章介绍了两位中国学生徒步游历全国,甚至到达西藏的故事。 这篇报道给了毛泽东极大的启发。他认为,读万卷书固然重要,但行万里路同样不可或缺。恰好这时,萧瑜提出了一个大胆的暑假计划。 萧瑜已经从第一师范毕业,在长沙楚怡小学任教。他计划利用暑假时间,体验一段乞丐生活,因为他曾有过短暂的类似经历,觉得这种体验能让人获得独特的人生感悟。 这个想法立即得到了毛泽东的响应。两人商定了一条从楚怡学校出发,经过宁化,到达萧瑜老家安化,最后抵达益阳的路线。 为了让这次体验更加真实,毛泽东特意准备了一身旧大褂,把头发剃得很短,就像个普通士兵。他的随身物品很简单:一把雨伞,一个装有换洗衣服、毛巾、笔记本、毛笔和墨盒的小布包。 特别值得一提的是,两人决定不带任何钱财在身。这个决定让他们的旅程充满了未知和挑战,但也正是这种挑战,让这次经历变得更有意义。 在漫长的跋涉中,毛泽东听闻了一位名叫夏默庵的饱学之士的事迹。这位老先生是清代两湖贡院的毕业生,当时担任安化县教育会长一职。 夏默庵不仅学识渊博,更是以诗文见长,在当地颇有名气。但他为人处世十分高傲,不轻易接见来访之人,即便是当地的名流也很难得到他的接见。 夏默庵居住在安化县羊角乡大岩村,整日以读书著文为乐。他的家中藏书万卷,是当地有名的藏书之所。 听闻夏默庵的名声后,毛泽东决定前去拜访。两人来到夏默庵家门前,却被告知夏老先生不在家。 这种情况在当时并不少见,很多学者都会用这种方式来回绝不熟悉的来访者。但毛泽东并没有就此放弃。 第二天一早,毛泽东和萧瑜再次来到夏默庵家门前。这一次,依然被告知夏老先生不在家。 在这个过程中,毛泽东展现出了极大的耐心和诚意。他和萧瑜在村中暂住,等待合适的机会。 当时的民间有一个传统,老一辈的学者常常会用对联来考验年轻人的才学。这种方式不仅能测试对方的文学功底,还能看出一个人的见识和胆识。 夏默庵决定用这种方式来考验眼前这个年轻人。他让人将毛泽东请进了书房,准备出一副对联。 书房内,夏默庵正襟危坐,看着眼前这个执着的年轻人。从他剃得很短的头发和略显破旧的衣着来看,这确实是一次特别的拜访。 夏默庵在宣纸上写下了这样一句上联:"绿杨枝上鸟声声,春到也,春去也。"这句上联看似简单,实则蕴含深意。 上联用绿杨枝头的鸟鸣描绘春天的来去,借景抒情,既写出了自然景色的变迁,也暗含了对时局的感慨。毛泽东看到这个上联,立刻明白了老先生的用意。 在短暂的思考后,毛泽东提笔写下了下联:"清水池中蛙句句,为公乎,为私乎?"这个回答可谓是针锋相对。 下联用池中蛙鸣对应树上鸟声,用清水对应绿杨,在对仗上十分工整。更重要的是,毛泽东把"春到也,春去也"的感叹,转化为"为公乎,为私乎"的追问。 这种才思敏捷和见解深刻,让夏默庵对这个年轻人刮目相看。他当即改变了原本高傲的态度,主动邀请毛泽东和萧瑜留宿。 在接下来的交谈中,夏默庵发现这个年轻人不仅能写出好对联,而且见识广博,思想深刻。两人就文学、时事等多个话题展开深入讨论。 这次偶然的对答,让原本高傲的夏默庵和年轻的毛泽东建立起了忘年交谊。老先生不仅热情款待了两位年轻人,还特意准备了八块银元作为他们的旅费。 第二天一早,夏默庵亲自送两人到村口。这个举动在当时很不寻常,因为以夏默庵的身份,一般不会如此礼遇年轻人。