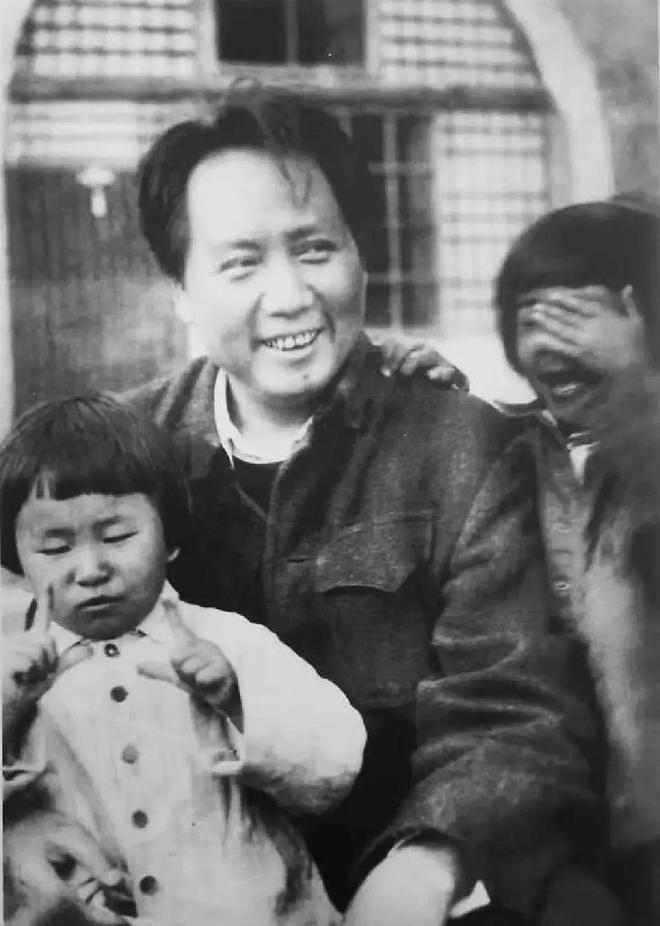

有人曾问过毛主席:岸英的死能否怪罪彭老总?毛主席是如何回答的? 1950年,朝鲜战场上的志愿军总司令彭德怀,站在指挥部的门口,目光呆滞地望向远方。此时的他,心中充满了复杂的情绪。彭德怀一向以果敢、直率著称。然而,这一次,他却被一封电报难住了,不知道该如何下笔。电报关系重大,因为它不仅是对一场轰炸的汇报,它更涉及到一位伟大领袖——毛主席的亲生儿子的牺牲。 彭德怀的内心充满了愧疚。毛岸英的牺牲是一个战士的英勇殉国。然而,毛主席的身体一直不好,如何让他在健康状况不佳的情况下承受这个噩耗,成了彭德怀心中无法跨越的难题。 电报的内容,彭德怀斟酌了一个多小时。无论他怎样修改内容,最终的字句依然难以避免让毛主席承受失去亲生儿子的巨大痛苦。而与此同时,战场上的事情依然在等待处理,彭德怀知道他不能再拖延,必须尽快发出这封电报。虽然这封电报的内容对任何父亲来说都无比沉重,但作为总司令,他仍然需要按部就班地履行自己的职责。 最终,彭德怀在万般纠结和心情沉痛中,决定将这封电报发出,告诉毛主席和全国人民关于毛岸英英勇牺牲的事实。虽然电报无法改变已经发生的悲剧,但它却让毛岸英的牺牲变得更加有意义——他为革命事业、为国家奉献了宝贵的生命。 毛岸英是毛泽东主席的长子,他的牺牲给毛主席造成了巨大的打击。然而,面对沉重的丧子之痛,毛主席却展现出了非凡的大爱情怀。 一天,有人问起毛主席:"彭德怀是抗美援朝的总司令,岸英牺牲时正在他麾下工作,这件事是否可以归咎于彭德怀呢?"毛主席缓缓开口:"岸英的牺牲,不能怪任何人。" "历史证明,没有人民的牺牲,就没有革命的胜利。打仗就难免有伤亡,无数老百姓的儿子都抛头颅洒热血,我毛泽东的儿子也不能例外。岸英能为国捐躯,我很欣慰。"毛主席语重心长地说。 在场的人无不动容。毛主席虽身为国家领袖,却有着普通父亲的柔肠。他深明革命必然伴随牺牲,也看淡了生死悲欢。正是有了千千万万像毛岸英一样的革命烈士,新生的共和国才能屹立于世界民族之林。

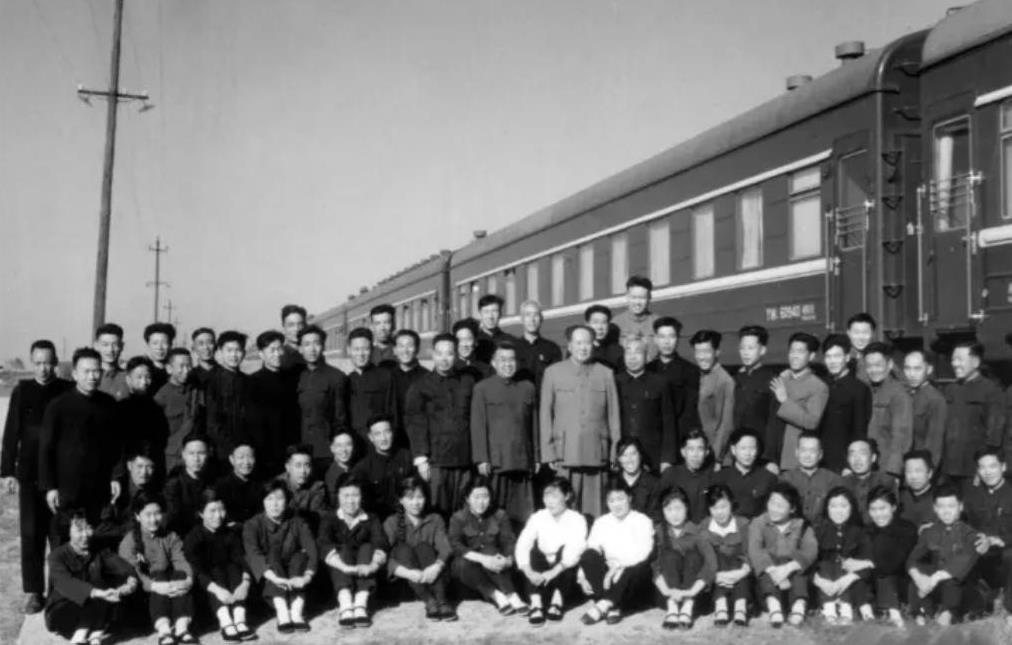

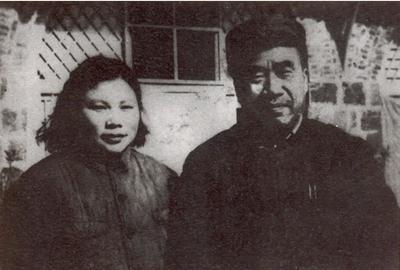

提问者不禁有些惭愧,他意识到自己的问题有些不妥。在这样一位伟人面前,任何狭隘的揣测都是不应该的。毛主席的回答坦荡而睿智,让人肃然起敬。 时间回溯到1950年10月,一个秋高气爽的日子。彭德怀受毛主席之邀,来到主席家中做客。酒过三巡,席间气氛十分热络。 彭德怀与毛主席谈笑风生,不时就国家大事交换意见。一旁的毛岸英却显得有些踌躇,欲言又止。见状,毛主席问道:"岸英,你有什么话要说吗?" 毛岸英起身,给彭德怀斟满酒,恳切地说:"彭伯伯,我想跟您去朝鲜,为祖国而战,您看行吗?"彭德怀闻言一惊,连连摆手:"不行,战场险恶,朝鲜那边正打得热闹,怎么能让你去冒这个险?" 毛主席也有些犹豫。他深知儿子的坚毅性格,但也明白战争的残酷。沉吟片刻,主席缓缓说道:"彭老总,岸英既然有这个心,就让他去吧。国家养育了他,现在国家有难,他也应尽一份力。" 彭德怀仍有顾虑,追问岸英:"你可想清楚了?打仗可不是过家家,说牺牲就牺牲了。"岸英坚定地点点头:"我已做好准备,无论生死,绝无后悔。" 见二人态度坚决,彭德怀叹了口气,说:"好吧,我答应你。但你在前线一定要听从指挥,不可鲁莽行事。"毛主席也叮嘱儿子要服从命令,并建议他担任翻译参谋,可发挥其俄语特长。 就这样,毛岸英以彭德怀助手的身份,踏上了朝鲜战场。战友们对他的到来表示欢迎,很快他便凭借真诚友善的个性赢得了大家的信任。尽管是总司令身边的人,岸英却从不摆架子,始终冲锋在前。 然而,谁曾料到,厄运降临得如此之快。11月25日,敌军的燃烧弹突袭了指挥所。危急关头,毛岸英冒着枪林弹雨冲进火海,誓要保全重要文件。然而,年轻的生命就这样埋葬在了硝烟战火之中。 英雄已逝,精神长存。毛岸英虽然牺牲了,但他不畏强敌、坚贞不屈的革命品质,永远值得后人敬仰缅怀。在那个烽火年代,正是一代代年轻人前赴后继的奉献,才换来了今天的和平安宁。