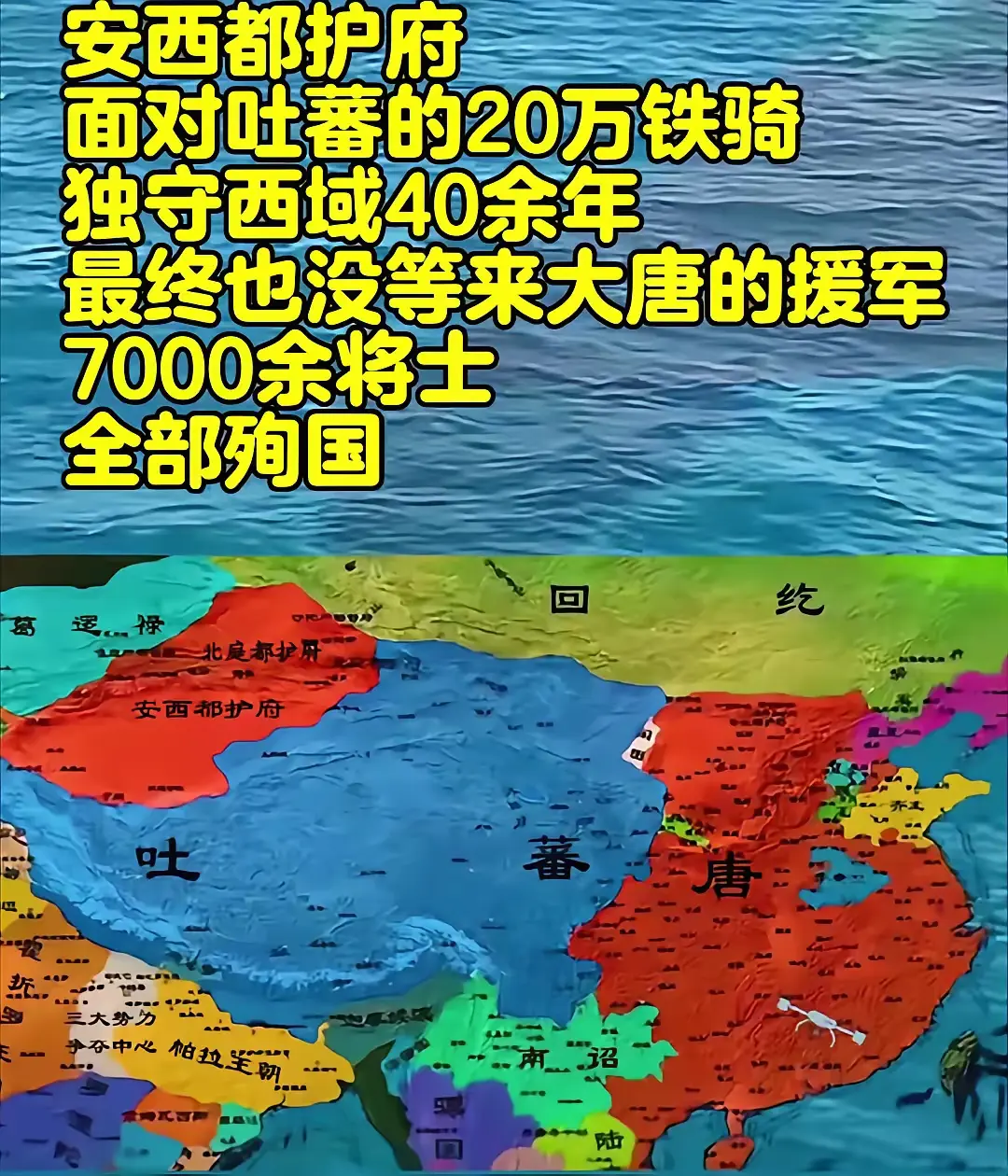

693年,武则天对宰相娄师德说:“你弟弟久未升迁,去做个刺史吧。”圣旨下,娄师德弟弟被任命为代州刺史,官位显赫。临走前,弟弟突然发现娄师德愁容满面。 在中国古代科举考试的历史上,二十岁考中进士的人并不多见。娄师德就是这样一位年少有为的才子,他以优异的成绩考中进士,被任命为江都县尉。 江都县尉虽是一个不起眼的小官,但娄师德凭借着自己的才能很快就崭露头角。他勤勉谨慎、处事公正,深得百姓的信任和爱戴。 在他任职期间,政绩突出,上级对他赞誉有加。因此没过多久,他就被升迁为监察御史,成为了朝廷中的一员。 公元677年,吐蕃大军侵犯唐朝边境,局势十分危急。当时唐高宗下诏招募勇士,文官娄师德主动请缨,要求参军。 当时朝廷任命宰相李敬玄为统帅,率军讨伐吐蕃。然而李敬玄虽贵为宰相,却对军事一窍不通,结果兵败如山倒,手下大将也被吐蕃军队俘虏。 在这危急时刻,娄师德挺身而出。他迅速整顿残兵,联络各方势力,用自己的才智和口才说服吐蕃将领进行和谈。 因为处置得当,这场危机暂时得到了缓解。朝廷随后任命他为中侍御史和河源郡司马,主管当地的屯田工作。 在河源期间,吐蕃再次来犯。娄师德临危不惧,率领军队在白水涧连战八场,场场获胜。 这八场胜仗,不仅打退了吐蕃的进攻,更展现了这位文官出身的将领的非凡军事才能。唐高宗得知后十分高兴,亲自为他写下诏书,授予他左骁骑郎将的武职。 武则天当政时期,一道圣旨让娄师德的弟弟被任命为代州刺史。这本是一件喜事,但娄师德的脸上却看不到丝毫喜悦。 在弟弟临行前,娄师德将他叫到书房,两人进行了一场意味深长的谈话。"我已身为宰相,如今你又要做一方大员,这份荣宠已经到了极点。" 娄师德说完,又补充道:"一个家族里出现两个高官,必定会引来旁人的嫉恨。"这不是空穴来风,而是娄师德多年为官的切身体会。 弟弟听到这番话,立即表态说:"若有人吐痰在我脸上,我擦掉就是了。"这回答看似豪爽,却让娄师德摇了摇头。 "如果有人因为愤怒向你脸上吐唾沫,你立刻擦掉,他的怒气还在,反而会更加嫉恨你。"娄师德慢慢道来,"不如让唾沫自然干去,这样对方的怒气也会随之消散。" 这番话并非无的放矢,而是娄师德多年来处世的真实写照。在他担任高官期间,不止一次展现出这种宽容大度的品格。 有一次,他和另一位大臣李昭德同行。因为娄师德身材肥胖,走路速度较慢,李昭德不耐烦地说了一句:"我被乡巴佬拖累了!" 面对如此羞辱,娄师德不但没有动怒,反而笑着说:"我不是乡巴佬,还有谁是呢?"这一番自嘲,不仅化解了尴尬,更展现出他的气度。 娄师德的这种胸襟,不仅体现在对待他人的态度上,更表现在推荐人才方面。在他担任宰相期间,曾向武则天推荐过狄仁杰。 当时的狄仁杰并不知道是娄师德推荐了自己,反而因为娄师德的武将出身而有些轻视他。某次武则天问起狄仁杰对娄师德的看法,狄仁杰说:"他不过是个谨守本分的武将。" 武则天听后笑而不语,随即拿出一份奏章。这份奏章正是娄师德当年推荐狄仁杰的详细报告。 娄师德在朝廷为官几十年,经历了从基层小官到帝国宰相的转变。这段经历让他深深明白,位居高位者的一言一行都可能影响深远。 他曾在任职期间因为判断失误,错杀了两名无辜之人。这个错误让他在临终前仍然耿耿于怀,甚至认为自己的寿命因此减少了十年。 正是因为有过这样的教训,他对弟弟的叮嘱格外用心。"为官者须知戒骄戒躁,谨言慎行。"这是他对弟弟最基本的要求。 在朝廷中,一个人的升迁往往会牵动多方势力的关系。娄师德深知,自己作为宰相,弟弟又新任刺史,这种局面必然会引来非议。 因此,他反复告诫弟弟要学会用宽容化解危机。高官的言行不仅关系到个人,更会影响到整个家族的命运。 娄师德特别强调,身为地方长官要善待百姓。他曾说:"为官一任,造福一方,这不仅是职责所在,更是守住官德的根本。" 这些教诲都源于他多年为官的切身体会。在他的仕途生涯中,不乏遭人嫉恨的时候,但他总能以宽容的态度化解危机。 然而,位极人臣的责任让娄师德始终保持着清醒。他深知一人得道鸡犬升天的道理,但更明白权力越大责任越大的道理。 历史上不乏一人得势、全族兴盛,继而又迅速衰落的例子。娄师德对这些历史教训格外警惕,这也是他在弟弟升任刺史时表现出忧虑的原因。 在唐朝的历史上,有不少家族因为权势熏心而最终落得家破人亡的下场。这些前车之鉴让娄师德在位居高位时始终保持着谨慎。 他深知,家族的兴衰往往就在一念之间。一个错误的决定,可能让整个家族陷入万劫不复的境地。 这种对历史的警醒,让娄师德始终保持着清醒的头脑。他不仅要求自己谨慎行事,也时刻提醒家族成员要心存敬畏。 在唐代的政治舞台上,娄师德是一个难得的清醒者。他既有作为宰相的远见卓识,又有对权力的清醒认知。

刘建波

成语“唾面自干”的由来!