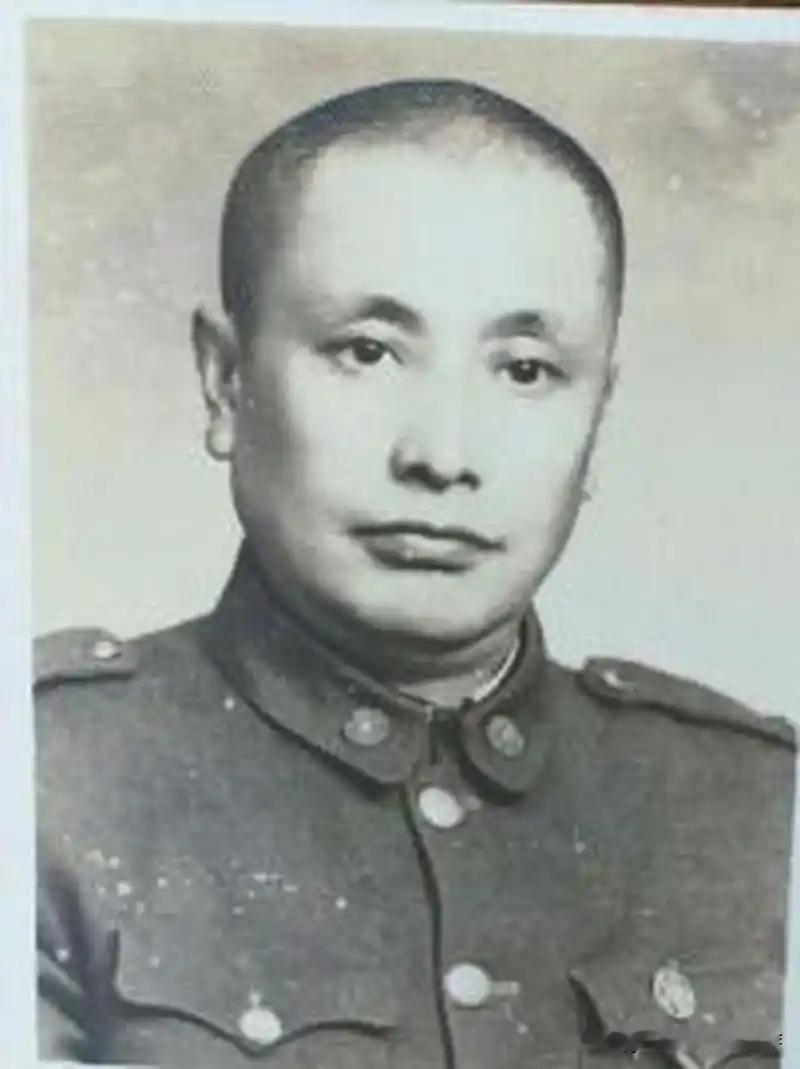

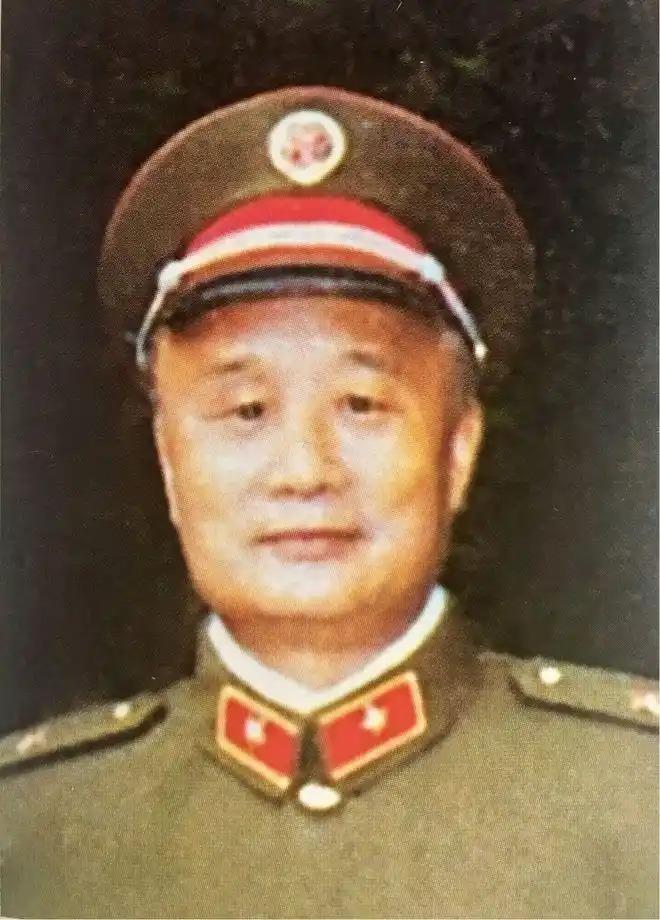

48年后,杨迪回忆说:“当时参加打砥平里的各军军长们原来对邓华很有意见,可是看到了他的检讨电报,都很受感动,并感到自己也有责任,需要认真地从中吸取教训。” 1951年的2月,中国人民志愿军与联合国军在朝鲜战场上激战正酣。志愿军高级将领邓华在前线指挥作战,他根据侦察情报,了解到位于朝鲜中部的砥平里守军仅剩2000余人,已是强弩之末。邓华当机立断,决定发起进攻,一举歼灭砥平里之敌。 邓华起草了详细的作战命令,一式两份,一份上报彭德怀司令员请示批准,另一份则下发给参战部队。彭德怀审阅後,对邓华的计划十分认可,立即批准实施。志愿军的各参战部队接到命令后,立即进入战前准备状态。 1951年2月13日晚,中国人民志愿军按照邓华的部署,向砥平里发起了全面进攻。战斗打响后,志愿军将士们英勇杀敌,与敌人展开了殊死搏斗。志愿军战士们勇往直前,敌人溃不成军,死伤惨重,100多名士兵被俘。 然而14日清晨,200多架敌机突然出现在空中,轰炸机沿着砥平里外围盘旋,狂轰滥炸,凝固汽油弹和炸弹像雨点般落在志愿军占领的阵地上。战斗机则疯狂扫射,子弹横飞,志愿军伤亡惨重。与此同时,大批坦克从原州、骊州、利川等方向开来,浩浩荡荡,赶来增援砥平里的守军。 志愿军虽然士气高涨,但面对敌人源源不断的增援部队和强大的火力,寸步难行。参战的8个团伤亡很大,战斗力不断削弱。危急关头,坚守在最前线的第四十军徐国夫师长面对部下死伤惨重的情景,悲痛欲绝,他当即给邓华打电话,恳请下令撤退,以免伤亡进一步扩大。 然而,邓华却不为所动。他再次强调,如今敌人已经自乱阵脚,正是我军歼敌的大好时机,绝不能在这个关键时刻退缩。邓华命令徐国夫和各团继续组织反击,力争在16日之前攻克砥平里。 但战场上的形势却每况愈下。傍晚时分,第三十九军军长吴信泉也向邓华发来紧急电报,告知敌军增援部队已达6000余人,其中不乏美军王牌部队。我军在连日激战中已是强弩之末,再这样顽抗下去,只会徒增伤亡。 就在这千钧一发之际,彭德怀总司令也意识到了战况的严峻性。他当机立断,命令志愿军撤出战斗,迅速向北转移。邓华虽然内心万分不甘,但也只能接受这一决定,立即着手指挥部队有序撤退。 突如其来的一场大雪,成为了掩护志愿军撤退的天然屏障。战士们冒着敌人的炮火,抢救伤员,掩埋烈士。各团伤亡惨重,仅四十军的三个团就有1830人牺牲或负伤,三五九团三营更是损失殆尽,只剩下孤零零的一个营长牛振厚。 战役结束后,邓华将军深感自责,并在总结报告中做出了严肃的检讨。他毫不避讳地将战败的责任归咎于自己,并将检讨书直接下发至各级指挥部,表明他对这次失败深刻反思的态度。然而,将砥平里战役的失败完全归咎于邓华一个人并不公平。这一失利并非单一原因造成,而是多种因素叠加的结果。

首先,信息的不对称是战役中的一个关键因素。战争中,情报是至关重要的决策依据。然而,在砥平里战役中,信息传递存在严重障碍,导致指挥层对敌军动向的判断出现偏差。这种情报上的失误,使得志愿军未能准确掌握敌军的真实情况,进而影响了战斗的部署和决策。

其次,后勤保障问题在战役中也暴露无遗。战争中,物资的供给是保持战斗力的关键。在砥平里,志愿军在长时间的激烈战斗中,面临着严重的物资短缺。武器、弹药、食物和医疗物资的匮乏使得战士们在敌军猛烈的攻势下疲于应付,甚至有不少战士因无法获得及时的支援而丧命。这种后勤上的短板,使得原本有着较强作战能力的志愿军,在长时间的作战中逐渐陷入被动。

武器装备的落后也是砥平里战役失败的深层原因之一。尽管志愿军士气高昂,但他们在火力上始终处于劣势。敌军不仅装备精良,而且在战术运用上更加灵活。相比之下,志愿军的一些武器系统已经过时,火力无法有效压制敌人的进攻,这直接影响了战局的发展。武器装备的短板,尤其是在现代化战争中的不足,成为了影响战局的一个致命弱点。

此外,指挥体系的不足也是砥平里战役的一大隐患。在这场战争中,指挥体系的沟通和协调出现了明显的漏洞。战斗中,指挥官与前线指挥部之间的信息传递不畅,导致了作战部署的迟缓和行动上的混乱。对于战争而言,指挥系统的高效运转至关重要,然而在砥平里战役中,指挥体系的漏洞造成了战斗的被动局面。

砥平里战役虽以失败告终,但它为中国人民志愿军积累了宝贵的经验教训。这场战斗让人们认识到,在现代战争中,信息侦察、后勤保障、武器装备以及指挥体系的完善,都直接关系到战争的成败。砥平里虽然是一场惨痛的失败,但它也促进了军事战略的革新,推动了指挥体系的改进,也为日后的战争提供了宝贵的经验。