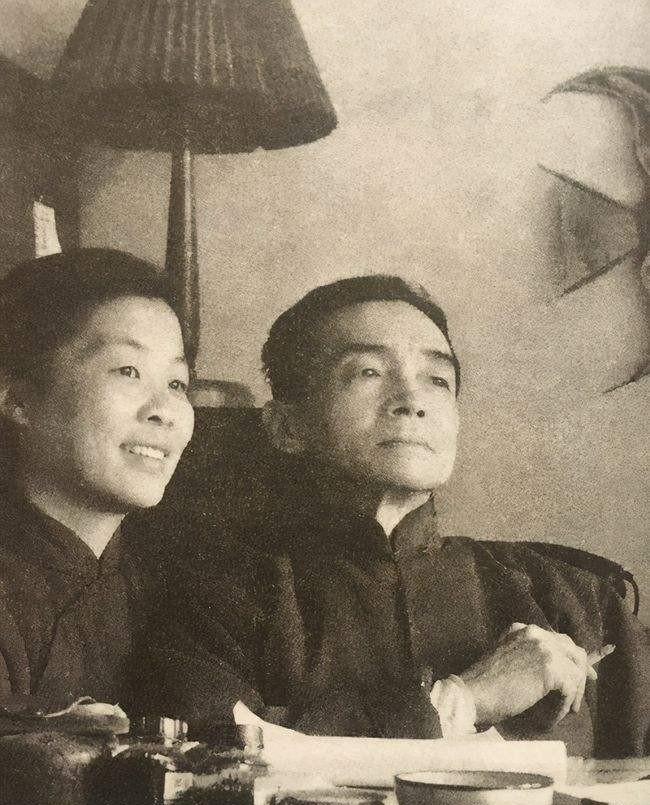

1937年,山西佛光寺,林徽因触摸着“宁公遇”久久不言,神情肃穆,丈夫梁思成记录下了妻子这一刻,只有他明白这一刻是有那么的不容易。 故事得从日本建筑史学者关野贞的一句狂言说起。当时,关野贞以异常笃定的语气宣称:“中国全境内木质遗物的存在,缺乏得令人失望。实际说来,中国和朝鲜一千岁的木料建造物,一个亦没有。而日本却有三十多所一千至一千三百年的建筑物。” 这话听起来,满满的都是对中国建筑的轻视,要知道,这可是基于日本与西方学者对中国建筑遗存长达20多年大规模调查后得出的结论。可谁能想到,仅仅过了没多久,这个论断就被彻底推翻了。 1937年7月5日,山西五台山佛光寺东大殿,这座隐匿在深山之中的唐代木结构建筑,迎来了改变它命运的一群人——梁思成、林徽因、莫宗江、纪玉堂组成的中国营造学社调查队。 在此之前,日本学者关野贞和常盘大定其实已经与佛光寺有过“交集”。1927年,他们合著出版的《支那佛教史迹》第5卷就收录了佛光寺的9帧照片,可遗憾的是,他们并没有亲自前往现场调查,选用的照片也只是以佛像、经幢为主,建筑仅仅作为背景存在。 明明照片里已经显示出了建筑硕大的斗栱和内部平闇等关键特征,与辽代建筑以及日本唐代风格殿宇有相似之处,他们却视而不见,还称“佛光寺之寺院规模、伽蓝并不雄伟” ,真是有眼不识泰山! 再看看梁思成他们是怎么发现佛光寺的重要价值的。最初,梁思成是受到一幅敦煌壁画的启发,那是法国伯希和拍的《敦煌图录》中的五台山图,上面有“大佛光之寺”。 当时他们在中国营造学社研究,条件相对便利,能从北京图书馆轻松借到各种珍贵资料,《敦煌图录》就一直摆在办公桌上,给了他们灵感。他们的考察方法也很严谨,每次出行前,都会先到北京图书馆借遍当地的地方志,把沿途可能存在的古庙、文物都记录下来,然后顺着线路一路探寻。 在寻找佛光寺的过程中,他们也遭遇了不少困难。当时社会动荡不安,土匪横行,很多地方都不安全。当地政府怕他们出意外,有些偏远的地方都不让去。 好不容易到了佛光寺,一开始也不敢确定这就是他们苦苦寻找的唐代建筑。直到林徽因的远视眼立了大功,她在测量完后,发现梁底土朱淡的地方隐隐约约有字。梁思成赶紧用望远镜看,也觉得有字。 他们请纪先生搭架子、用水刷,这一刷,土朱底下的字透出来了,写的是“佛殿主女弟子宁公遇”。而大殿前头的石幢上也刻着唐朝大中十一年女弟子宁公遇,由此确定了建筑的年代。 这一发现,可把他们高兴坏了,当晚就在大殿前铺上席子、毯子,像野餐一样,一边吃饭一边欣赏这座来之不易的唐代瑰宝。 梁思成与日本学者之间,其实就像在进行一场没有硝烟的学术竞赛。在那个特殊的年代,日本为侵华行径找借口,甚至说中国内政纷乱,缺乏统治能力,而日本学者对中国建筑的片面研究,也可能会被用来为其殖民行为做铺垫。 日本学者伊东忠太、关野贞等虽然率先对中国建筑进行了调查,但他们并不懂中国建筑的“文法”,无法深入研究建筑构造。而梁思成和林徽因则破解了《营造法式》《工程做法》这两部中国古代建筑官书,对建筑实物的年代和设计思想能做出更专业的论证。 发现佛光寺后,他们的调查资料却差点毁于一旦。当时他们为躲避战乱,把资料存放在天津英资麦加利银行地下室,结果天津海河突发洪灾,资料严重受损。 梁思成和林徽因听到这个消息,痛哭几至失声。好在朱启钤及时抢救,嘱人重抄资料,辗转多地才送到他们手中。 1944 - 1945年,颠沛流离至四川李庄的梁思成,在贫病交加中写下了《记五台山佛光寺建筑》,详细阐述了佛光寺的价值,证实了他之前关于中国古代建筑度量制度的判断。 佛光寺的发现,不仅仅是一座唐代建筑的重见天日,更是中国建筑史研究的一座里程碑。它让我们看到了中国古建筑的辉煌,也让我们感受到了梁思成、林徽因等前辈学者对文化传承的执着与坚守。 他们在艰难的环境下,为中国建筑正名,让世界看到了中国古代建筑的独特魅力。这座佛光寺,就像是一颗被尘封多年的明珠,终于在他们的努力下,重新绽放出耀眼的光芒 !