1927年,国民党对我党开展“清除行动”,毛主席不幸被捕,在被押送途中,突然拉住最后的一名团丁说:“老哥,我腿疼,伤着筋了。”待团丁挨近,毛主席顺势凑在他的耳边说了一句话,随后竟头也不回的逃走了!

1927年春,以蒋介石为首的南京国民党势力发起了一场大规模的“清党”运动。这一运动以“四·一二”事变为开端,分两阶段持续至9月,大部分地区的清党活动告一段落,时间不过半年左右。然而,部分较晚被南京政府控制的省区,其清党开始较迟,结束也相应延后,成为清党的余波。

清党运动的突出特点在于其血腥手段,这一运动开创了中国现代史上以武力结合群众检举,广泛清除异己的先例,甚至在两千年的中国历史中也极为罕见。清党的最大成果,是为南京国民政府奠定了基础。没有这一运动,南京方面很难建立自己的正统地位,也难以合理化对各地党政权力的全面接管。通过清党,国民党在名义上实现了统一,并从此掌握了中国政治的主导权。

在国共合作时期,中共在国民党内的活动多以党团组织的形式秘密进行,绝大多数共产党员和青年团员的身份并未公开。这使得清党运动中识别中共党员成为一大难题。陈立夫曾回忆,清党中最大的困难是分不清谁是共产党员,谁是“纯粹”的国民党员。他提出了一种直接而粗暴的方式:召集国民党大会,让自认为左倾的站到左边,其余站到右边,然后让两边互相打斗,以此划分界限。

在广州的一次清党行动中,军警对穿西装、中山装或学生服的,以及头发向后梳的人一律逮捕。上海的清党行动则由陈群和杨虎负责,国民党上海市党部无权过问。在此过程中,许多无辜者遭到牵连甚至丧命。国民党上海市党部组织部秘书吴开先事后提到,清党中“无辜人民之遭害者不计其数”,对这一混乱与惨烈表示深切痛惜。

1927年的中国正处在风雨飘摇之中。这一年的四月,蒋介石发动"四一二"政变,国民党在全国范围内掀起了一场针对共产党的"清党"运动。各地混乱的局势犹如一张大网,笼罩着每一个角落。在这样的形势下,革命者们的处境愈发艰难。

这场"清除行动"如同一把利剑,直指共产党的各级组织。国民党当局采取了一系列严厉的措施,包括搜查可疑人员、设置关卡盘查、严格控制交通要道等。许多共产党员被迫转入地下,革命工作遭受重创。然而,正是在这样险恶的环境中,一些重要的革命活动仍在秘密进行。

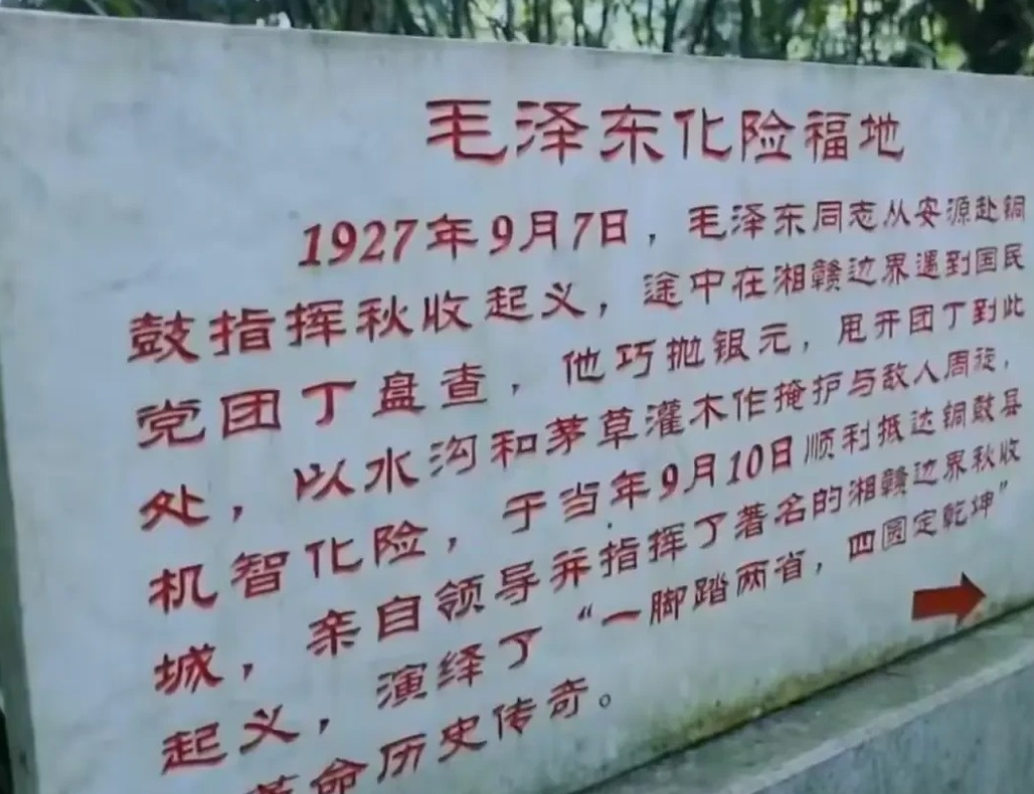

在这个节骨眼上,为了突破当前的困局,毛泽东同志与其他革命同志们决定从安源出发,前往铜鼓策划秋收起义。和毛泽东同志一起踏上这段危险征程的是潘心源、易子义两位同志。三人带着必要的物资,选择了偏僻的山路前行。

面对盘查,毛泽东同志表现得十分镇定。他拿出精心准备的商人证件,声称自己只是途经此地的生意人。然而,当时的形势远比想象的要严峻。国民党对共产党采取了"宁可错杀一千,不可放过一个"的政策。

就这样,三位同志被团丁逮捕。当队伍即将到达目的地时,毛泽东同志假装踢到路边的石头,发出一声痛呼。毛泽东同志向一名团丁表示自己腿部抽筋,需要帮助。当这名团丁走近查看时,毛泽东同志趁机靠近他,迅速地将两枚银元塞进了他的口袋。收到银元的团丁立刻会意,用眼神示意了逃跑的时机。

清党初期,蒋介石通过武力镇压异己巩固自己的权力,然而,随着运动逐渐扩大,清党变得失控。据报道,彼时仅凭“诬人为共”就足以致人死地,甚至因个人恩怨、婚姻纠纷而被牵连者不计其数。这种失控的局面导致党内成员士气低落,大量党员选择退出国民党。1928年江西党部的党员登记中,清党前的党员人数锐减至不到原来的三分之一。孙中山曾引以为傲的百万党员,在清党结束后仅余65万。清党虽在形式上确立了蒋介石的政治正统性,但也埋下了党内离心离德的隐患。

1949年,蒋介石在复兴岛的训话中谈及国民党失败的原因,他认为问题在于未能落实三民主义、用人不察以及军纪败坏。他试图鼓舞军官士气,强调只要肃清内部间谍、整肃军纪,仍有可能转败为胜。然而,他未能意识到问题的核心在于“民心”。国民党内部的腐败和政策失误导致大量民众失去信任,与此同时,共产党凭借土改等政策赢得了底层百姓的支持。得民心者得天下,这种差距最终决定了战局的胜负。

在战场上,国共两军的对比同样显而易见。我军纪律严明,爱国爱民,严格执行政策,深得民众拥护。而国民党军则士气低迷,腐败严重,军心涣散。以陈官庄战役为例,大量百姓自发用小推车为解放军运输物资,而国民党军基层官兵则纷纷投诚。在这种局势中,共产党不仅在战术和组织上占据优势,更在民心上遥遥领先。

民心所向成为影响战争结局的决定性因素。几十万百姓支持共产党,而国民党内部却因清党失去信任基础。蒋介石虽努力振作军心,但始终无法挽回因政策失误和党内斗争所丧失的民意。最终,共产党以更广泛的群众基础和更强的组织能力取得了胜利,这不仅是一场军事胜利,更是民心凝聚的结果。