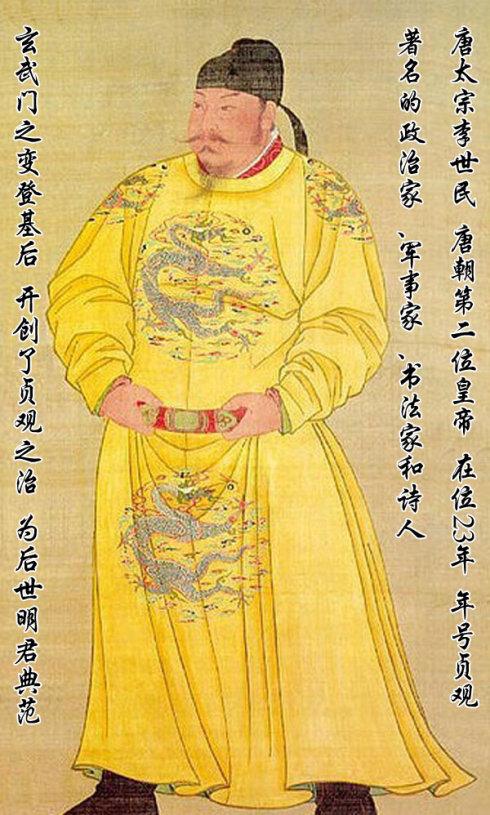

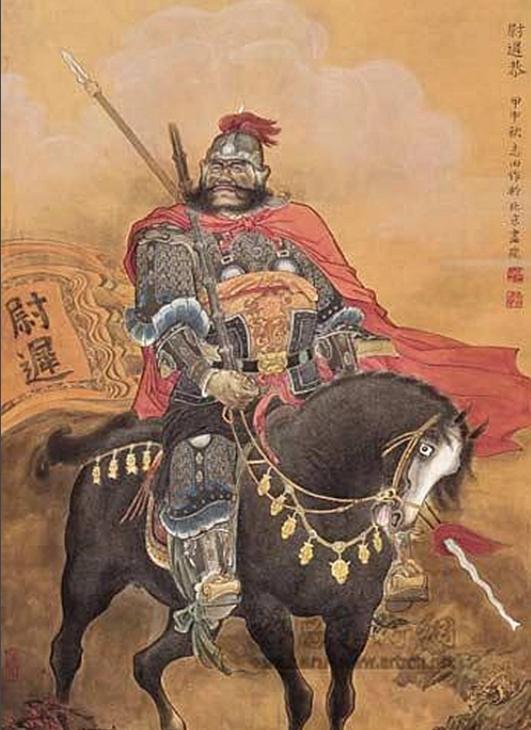

读《唐史》,聊历史(99)初露峥嵘 大唐在西北战场打得顺风顺水,在河北和河东的战绩却非常糟糕,刘武周和窦建德两大军阀把唐军打得节节败退,负责留守的李元吉还把大本营太原给丢了。 就在李渊想放弃河东,固守长安之时,李世民挺身而出,主动请缨,前去平定刘武周。 李世民的战术风格可以用八个字概括,就是“静若处子,动若脱兔”,如同猛兽捕获猎物,时机未到便耐心潜伏,时机一到迅速出击,一击必中,李世民的忍耐力和爆发力均非常人可比,他的对手都不弱,奈何碰到这位天生的统帅,无不甘拜下风。 李世民在河东的对手是宋金刚和猛将尉迟敬德(尉迟恭),初到战场,李世民并不急于和对手血拼,而是审时度势,耐心寻找战机,除了发动几次十拿九稳的突袭外,大部分时间都是和敌军对峙,时间一久,对方粮草告急,全线撤退,李世民迅猛出击,死死咬住敌军不放,连战连捷,追得对手毫无还手之力,连李世民的部下都觉得如此一味猛追,孤军深入,乃是兵家大忌,可李世民就是想常人不敢想,做常人不敢做之事,他的回答是:一鼓作气,不怕牺牲。并且身先士卒,永远冲在最前面,有如此统帅,部下焉能不服?有如此对手,宋金刚焉能不败? 宋金刚被追得一度怀疑人生,李世民就像甩不掉的狗皮膏药,穷追猛打,一直追到了介休,最后一战,宋金刚战败北逃,守城的尉迟敬德收到了李世民的招降书,这位猛将几乎没有犹豫就开城投降了,李世民的麾下又多了一名得力战将。 就这样,李世民凭着卓越的军事才能、强大的个人魅力以及毫无保留的信任,吸引着一个个英雄豪杰走到了他的身边。 事实证明,领袖不是一天炼成的,但领袖的气质是与生俱来的,李世民就是天生的领袖。 刘武周得知宋金刚全军覆没,只好放弃河东,流亡东突厥,最终被突厥人所杀。 搞定了北方的劲敌,李渊父子的目光转向了中原,下一个对手,王世充。 王世充废掉小皇帝杨侗后,又击垮了瓦岗寨,收获了秦叔宝一众干将,志得意满,后来干脆除掉了杨侗,自己当了皇帝,国号为“郑”,过了不久,秦叔宝、程咬金等人发现王世充实乃昏聩之君,便寻机脱离出来,投到了李世民帐下。 面对四面合围,声势浩大的唐军,王世充是恐惧和迷茫的,他属下的几十个州郡已经望风而降了,唐军的攻势越来越猛烈,王世充的地盘越来越少,连他自己都不知道还能坚持多久。 穷途末路之时,王世充想到了夏朝的窦建德,面对求助,窦建德分析利弊,王世充一旦战败,唇亡齿寒,自己不可能独善其身,他决定施以援手,但是并没有马上出兵,而是“坐山观虎斗”,他要等到唐、郑两败俱伤的时候再出手。 王世充可等不了那么久,眼看洛阳周围已经被唐军肃清,东都已是一座孤城,城中的粮草也近告罄,城中物价飞涨,饿死百姓无数,犹如人间炼狱一般,王世充盼星星盼月亮也没见到援军。 唐军这边的情况也没有那么乐观,虽然扫平了东都外围,但洛阳攻坚战一度受阻,打了足足八个多月,王世充的殊死抵抗让唐军很是头疼,士气也大不如从前,这时又得到窦建德来援的消息,前有坚城,后有援军,唐军将领纷纷规劝李世民撤兵,暂避锋芒,以免腹背受敌。 李世民此时面临着起兵以来最关键的一次抉择,属下将领的意见也分成了两派,争执不下之时,李世民做了一个让大家心惊胆战的决定:“围城打援,双线作战”。 做出这样的决定是需要气魄的,有气魄并不等于年轻气盛,好勇斗狠,李世民有自己的考量,同时和两大集团军作战,风险极大,搞不好会全盘皆输,但是一旦取胜,所获利益也是极大,这个险值得冒! 二十三岁的李世民力排众议,义无反顾地出发了。