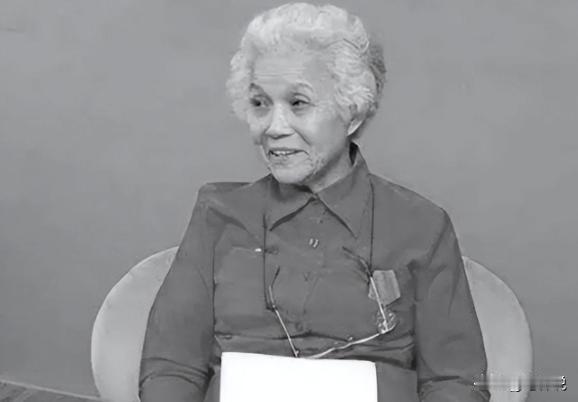

1975年李富春病逝,蔡畅坚决不许女儿送葬,聂帅出面劝说都没用! “狠心母亲”、“冷酷无情”,这些标签,一度紧紧贴在蔡畅身上。 不让亲生女儿参加爸爸的葬礼,这到底是怎样的一个妈妈呢? 深挖蔡畅和李特特的故事,你会发现,革命年代的母女情,远比我们想象的复杂。 她们人生的底色,是革命的信仰,是时代的洪流,也是难以割舍的骨肉亲情。 蔡畅是中国妇女运动的早期领军人物,在党内也有很高的地位。 毛主席、周总理都尊称她一声“大姐”。 这样一位“大姐”,在女儿面前,却是一位不折不扣的“严母”。 蔡畅对李特特的教育,近乎苛刻。 不许坐公车办私事,不许指使工作人员,甚至连父母的办公室都不能随便进。 蔡畅总是说,大家不能有优越感,不能搞特殊待遇。 “自食其力”、“好传统、好作风、好思想”,才是留给子女最好的财富。 这不仅是蔡畅的教育理念,更是她对革命精神的传承。 新中国刚成立时,各行各业都需要重建,革命者更要带头,不搞特殊。 但蔡畅并非不近人情。 女儿在农场干活,她会让警卫员给她送棉衣过去。 虽然后来因为警卫员开车送衣“招摇过市”而受到批评,但这恰恰体现了她对女儿的关心。 她对李特特的要求,源于对女儿的深爱,也源于对革命事业的忠诚。 她希望女儿成为一个对社会有用的人,而不是躺在父母功劳簿上吃老本。 李特特的童年,是在母亲的严厉管教下度过的。 没有娇生惯养,没有特殊照顾,有的只是严格的要求和无尽的约束。 但这并没有让她产生怨恨,反而培养了她独立、坚强的性格。 她懂妈妈的一片苦心,也传承了妈妈的革命精神。 1938年,14岁的李特特被送到苏联。 对于一个十几岁的孩子来说,到国外生活肯定是个不小的挑战。 但李特特很快适应了新的环境,并给自己取了一个俄文名字——“罗扎”,意为“玫瑰”。 这朵“玫瑰”注定要在战火中盛开。 苏德战争开始后,李特特踊跃参加了军事训练。 负重行军、挖战壕,这些艰苦的训练,她从未叫苦。 战争的残酷,磨练了她的意志,也让她更加珍惜和平。 她知道,国家强大了,才能守护大家的幸福生活。 战后,李特特去了莫斯科的鲍曼工程技术学院读书。 后来,在母亲的建议下,她又转学农业。 新中国成立后,她毫不犹豫地回到祖国,投身到建设中。 从东北雪乡到塞外新疆,她始终坚守在科研一线,为国家培养了大量专业技术人才。 李特特的选择,并非偶然。 她的父母都是革命家,她从小耳濡目染,对国家和人民有着深厚的感情。 她明白,建设新中国,需要每个人都贡献自己的力量。 1975年,李富春病逝。 李特特没能去参加爸爸的葬礼,这件事成了她一辈子的遗憾。 她的母亲蔡畅不让她去参加葬礼。 即便聂荣臻元帅亲自劝她,蔡畅还是纹丝不动。 当时正值特殊时期,蔡畅的决定,或许是出于对女儿的保护,也或许是出于对政治形势的考虑。 但无论如何,这都体现了她在特殊历史时期,做出的艰难抉择。 李富春去世后,蔡畅将全部积蓄交了党费,没有给女儿留下一分钱。 李特特也继承了父母的遗志,将自己的晚年奉献给了扶贫事业。 她奔波于各地,为贫困地区拉投资,帮助他们修路、建学校、办工厂。 李特特的退休金足以让她过上舒适的生活,但她却选择了另一种人生。 她觉得,人活着不能光想着自己,还要多为社会出力。 蔡畅和李特特的母女关系,是革命年代亲情的缩影。 她们的身上,既有革命的铁血,也有母女间的柔情。 蔡畅对女儿的严格,既是对她的爱,也是对革命精神的传承。 她希望女儿能自立自强,为国家出力。 李特特的坚强,是对母亲的回应,也是对革命精神的继承。 她用自己的行动,展现了真正的爱国和奉献精神。 她们的故事,不仅仅是母女情深,更是革命精神的延续。 她们用实际行动展现了对国家和人民的忠诚。 蔡畅和李特特,是革命年代的女性代表。 她们的故事,是时代洪流的缩影,也是革命精神的丰碑。 她们的选择,反映了个人生活和国家发展之间的密切关系。 她们的奉献,将永远激励着后人。 她们的故事,值得我们记住,也值得我们思考。 在和平年代,我们该如何传承革命精神? 如何把个人的路和国家的发展联系起来呢?实际上,个人的发展和国家的命运是相互影响的。当你为自己的梦想努力时,也在为国家的进步添砖加瓦。反过来,国家的发展也会为你提供更多的机会和资源。所以,关注国家的发展,积极参与社会事务,不仅能提升自己,还能为国家作出贡献。 这是我们每个人都需要思考的问题。 她们的故事,告诉我们,真正的伟大,不在于地位的高低,而在于对国家和人民的贡献。 她们的精神会一直照亮我们前行的路。