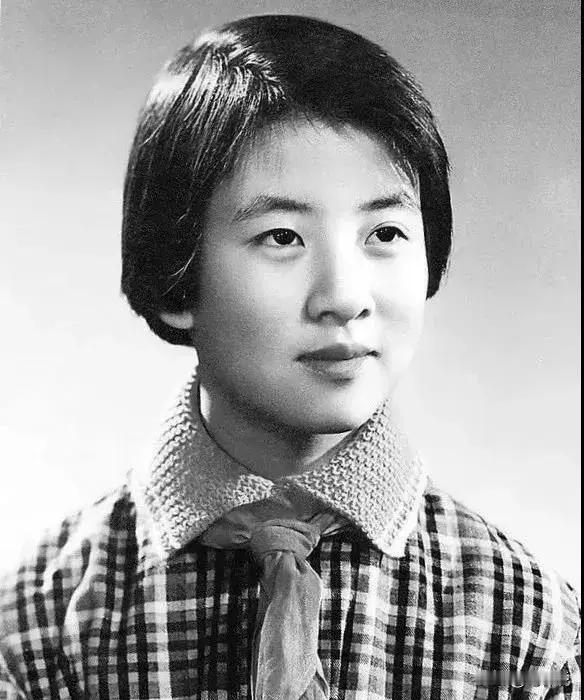

2017年12月10日,黄帅在北京朝阳医院因病去世,相信出生在五六十年代的人,都会对她有一定的印象,她是当时家喻户晓的“反潮流小英雄”。 你听说过“反潮流小英雄”吗? 或许这个称呼对00后、10后来说很陌生,但对于经历过70年代的人来说,黄帅这个名字,曾经如同巨浪般席卷全国,家喻户晓。 可当浪潮退去,又有多少人记得,那个被推上浪尖的小女孩,最终的归宿是回归平静? 1973年的北京,空气中弥漫着变革的气息。 12岁的黄帅,是中关村一小五年级的学生,她来自书香门第,性格温和,跟“反潮流”三个字似乎八竿子打不着。 然而,一次普通的课堂小插曲,却彻底改变了她的人生轨迹。 原因是这样的:黄帅在语文课上做小动作,被老师齐鸿儒发现了。老师随口说了一句“真想拿教鞭敲你的头”,这句话让黄帅心里受到了很大的触动。 在她看来,老师的言辞过于严厉。 回家后,她把这件事写进了日记,表达了自己的委屈和对老师教育方式的质疑。 这本日记,原本只是小女孩的情绪宣泄,却被时代裹挟,卷入了一场更大的风暴。 日记事件在班级里引发了波澜,黄帅被孤立,无人理解。 在爸爸的建议下,她给《北京日报》写了一封信,说出了自己的烦恼。 彼时,全国上下正在进行教育改革。 “批判修正主义教育路线”的口号声震天响。 黄帅的信,正好契合了当时的政治需要,被迅速放大,上升到“阶级斗争”的高度。 《北京日报》不仅刊登了黄帅的信,还配发了评论文章,将此事定性为“反潮流”的英雄事迹。 随后,各大媒体像《人民日报》纷纷转载了黄帅的事迹,她一下子成了全国关注的焦点,大家还给她起了个“反潮流小英雄”的名号。 一时间,全国各地掀起了“破师道尊严”的运动,黄帅被树立为典型,四处演讲,成为这场运动的象征。 然而,她自己并不理解这背后的政治含义,只是懵懂地被推上了历史舞台。 好景不长,1976年,政治风云突变,黄帅事件的性质也随之被重新定义。 官方媒体批评说,黄帅事件其实是政治操控造成的。 曾经的“英雄”,一夜之间变成了“过街老鼠”,遭受着铺天盖地的批评和谩骂。 舆论的压力像一座大山,压得黄帅喘不过气。 更不幸的是,她的父亲因为受到牵连被捕入狱,母亲也因此病倒。 16岁的黄帅,独自面对着生活和精神的双重打击。 困境中,父亲的来信给了她莫大的鼓励:“这个世界上只有一个人可以使你倒下,这个人就是你自己;这个世界上也只有一个人可以使你挺立,这个人还是你自己。” 这封信成了她黑暗中的光,帮她度过了最艰难的时光。 黃帥沒有被打倒,她全力專注在學習上,用自己的好成績來證明自己。 她明白,只有通过学习才能改变生活,才能更好地保护家人。 1979年,黄帅考入北京工业大学,开启了新的人生篇章。 她努力学习,积极面对生活,慢慢走出了过去的阴霾。 1981年,父亲终于沉冤得雪,与家人团聚。 这难得的团圆,让黄帅更加珍惜平静的日子。 1984年大学毕业后,黄帅去了北京计算机技术研究所上班。 两年后,她决定去东京大学继续深造。 在异国他乡,她不仅完成了学业,还收获了爱情,组建了家庭。 1998年,黄帅回到国内,进京到北京工业大学出版社当起了编辑,过上了平常人的生活。 她现在照顾家庭,抚养孩子,曾经那个“反潮流小英雄”终于找到了自己的宁静之地。 黄帅在采访中说:“过去就像一座大山,真的挺沉的。” 这句话,或许是她对那段特殊经历最真实的感受。 她选择放下过去,回归平凡,这本身就是一种力量,一种智慧。 黄帅事件是那个特殊时期的一个缩影,展示了个人在大环境中的无力感,也提醒我们要警惕政治操控对个人生活的影响。 黄帅的故事告诉我们,人在逆境中可以多么坚韧和顽强。 从“反潮流小英雄”到默默无闻的编辑,黄帅的人生经历了大起大落。 她最终选择了平静,不再对抗,在平凡的生活中寻找幸福。 她的经历告诉我们,不管遇到什么情况,都要保持乐观,积极应对困难,这样才能走出逆境,迎来美好的未来。 而时代的洪流不会停歇,我们能做的,唯有坚守自我,努力掌控自己的人生方向。 黄帅的故事并没有结束,它仍在引发人们的思考。 我们该如何看待个人与时代的关系? 如何在时代的洪流中坚守自我? 这些问题,值得我们一直去思考和探寻。 黄帅的去世,也让那个时代的记忆渐渐远去。 但她留下的故事,却如同历史的回音,不断提醒着我们:个体的命运,与时代息息相关;而个体的选择和努力,也能够影响时代的走向。 她的故事不仅是一段个人经历,还像一面镜子,反映出时代的变迁、人性的复杂,以及个人在面对命运时展现的勇气和智慧。 这段历史值得我们记住,也值得我们深思。