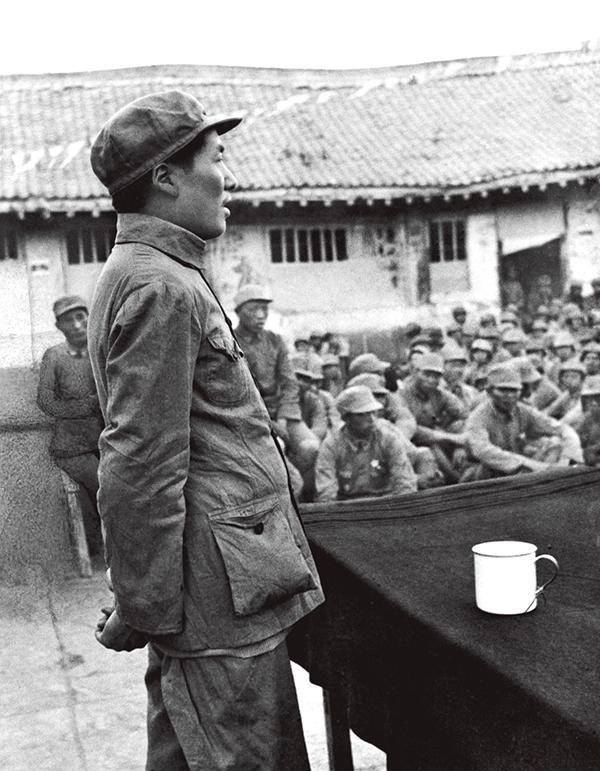

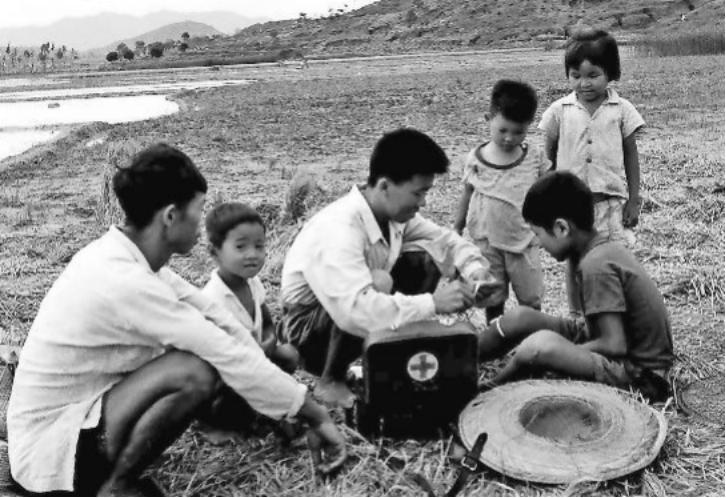

1965年的一次全国医疗工作者会议上,毛主席听完汇报后罕见的拍着桌子发火,质问对方为什么只谈城市,不想想农村,而正是这次发火,改变了农村长期以来的医疗窘境。 1965年6月26日,一个改变中国农村医疗卫生事业命运的重要会议在北京召开。这就是全国医疗卫生工作会议。会上,时任卫生部部长的钱信忠做了工作汇报。他列举了一串数字:全国140万医务工作者中,70%在城市,20%在县城,农村只有10%;全国医疗经费中,城市占75%,农村只占25%。听到这里,毛主席再也抑制不住心中的怒火,重重地拍了一下桌子,斥责道:"卫生部究竟是为城里人服务的,还是也为农民服务的?如果城乡医疗资源如此悬殊,我看你们不如改名叫'城市卫生部'算了!" 毛主席铿锵有力的话语,宛如平地一声惊雷,在会场上引起轩然大波。那一刻大家才恍然大悟,意识到自己长期以来工作中的偏差,更加深刻理解了毛主席心系农村、心系人民的博大情怀。毛主席接着语重心长地说:"农村医疗条件太差,农民看病太难,你们必须高度重视,迅速采取措施加以改善。要想办法为农村培养大批自己的医生,提高农村的医疗服务水平。" 这次会议的指示,史称"六·二六指示",标志着农村医疗卫生事业从此翻开了崭新的一页。会后,卫生部立即召集各地卫生厅局长座谈,部署落实毛主席指示的具体举措。"赤脚医生"应运而生。各地从农村青年中选拔了大批学员,送到县乡医院学习实用医术,经过短期培训后返回农村服务。他们扎根基层、服务群众,用自己的赤诚之心温暖乡亲,用自己的双脚丈量农村的山山水水。据统计,至20世纪70年代末,全国农村共培养了150多万名赤脚医生,平均每个大队就有1-2名,大大缓解了农村缺医少药的困境。 1974年6月26日,我国发行了一套以“赤脚医生”为主题的邮票,纪念这一特殊群体在中国医疗史上的重要贡献。赤脚医生的兴起,是特定历史条件下,中国农村医疗卫生事业发展的缩影。他们半医半农,在缺医少药的农村地区,肩负起保障基层医疗的重任,为广大农民的健康提供了重要支持。 在赤脚医生的历史中,湖北长阳县的覃祥官和上海的王桂珍,被认为是这一群体的代表人物。覃祥官出生在湖北长阳县一个贫苦农民家庭。1961年,他在党支部的支持下,开始跟随老医生徐谋书学习医术。覃祥官的学医之路并不平坦,他只接受过三年小学教育,但凭借顽强的毅力和服务农民的初心,逐渐掌握了基本的医疗技能。在乐园公社,他成为了当地的“赤脚医生”。他的工作包括为村民治疗常见病、推广卫生知识,以及在农忙时参与劳动,深受农民的欢迎。 上海的王桂珍则是另一位广为人知的赤脚医生。1965年,她在川沙县江镇公社开始了乡村医生的工作。王桂珍的名字在1968年通过《红旗》杂志上的一篇调查报告被全国人民所熟知。这篇文章记录了她全心全意为农民服务的事迹,并首次正式使用“赤脚医生”这一称谓。毛泽东主席在看过这篇文章后,亲自作了批示:“赤脚医生就是好。”这一评价迅速传遍全国,激发了一场学习赤脚医生的热潮。各地派人前往江镇公社取经学习,王桂珍成为赤脚医生的标杆人物。 在她的工作中,王桂珍不仅为农民诊治疾病,还积极参与卫生防疫和健康教育。她不畏艰难,走村串户,将医疗服务带到农民的家门口。她的这种“送医上门”的方式,弥补了当时农村医疗资源的匮乏,同时也展示了赤脚医生这一群体的独特作用。 覃祥官和王桂珍分别在不同的地区,为赤脚医生的实践树立了榜样。1968年,《人民日报》转载了关于王桂珍的文章,引发了全国范围内对赤脚医生的关注和推崇。王桂珍的影响力从农村延伸到国际。 1974年,她代表中国参加了第二十七届世界卫生组织大会,向世界展示了中国基层医疗的一种创新实践。 覃祥官和王桂珍的事迹,不仅是赤脚医生个人贡献的体现,也反映了中国医疗卫生事业在困境中的探索与突破。合作医疗和赤脚医生的制度,虽然简单却充满实效,为广大农村地区提供了宝贵的医疗支持。更重要的是,它强调了医疗服务的公平性,让更多的人能够获得最基本的医疗保障。 随着社会的发展和医疗条件的改善,赤脚医生这一角色逐渐退出了历史舞台。但他们的精神却未曾消失。覃祥官从一名农民转变为乡村医生,他的经历激励着后来人投身于服务基层的事业。而王桂珍,即使在告别赤脚医生的岗位后,仍以赤诚之心帮助他人,深受人们的爱戴。 王桂珍退休后,和丈夫共同创办了浦东振兴印刷厂,为当地社会发展继续贡献力量。无论是作为乡村医生,还是企业经营者,她始终保持着助人为乐的品格。而覃祥官的名字,虽然不像王桂珍那样被全国熟知,但他默默耕耘的精神,为无数赤脚医生树立了榜样。

雁南飞

毛主席万岁!