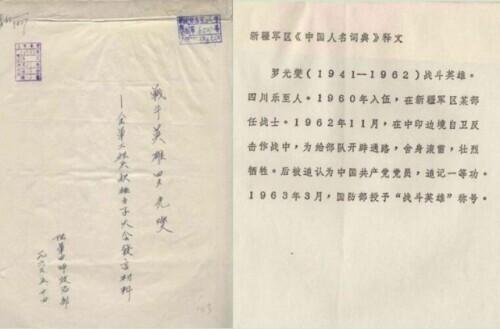

1962年中印边境自卫反击战中,工兵罗光燮在战友们惊恐的目光下,毅然朝着身前的雷区一滚而下,以身排雷,为身后的战友开出一条前进的道路。 战友们被罗光燮的英勇精神感染,随后勇猛冲锋,扫清敌军据点,夺取战争的胜利。 1962年的班公湖边,冷得让人牙齿直打架。皑皑白雪覆盖着地面,表面看着平静,谁能想到,下面藏着无数炸药。这可是敌人埋下的雷区,每一步都像踩在死神的肩膀上。 这天,罗光燮所在工兵连奉命配合兄弟部队执行扫清入侵我班公湖南岸之敌的战斗任务。 敌人盘踞在5000公尺的高山上,不仅在这里构筑了环形工事,还在这里布设了纵深百余尺的三道雷区。 战斗中,我军战士因为敌人布置的地雷障碍,伤亡不断增加。此时,因伤在医院休养的罗光燮多次请求上前线作战。 获得批准后,罗光燮匆匆上了前线。在看到战友们不断负伤后,毅然紧握爆破筒,冲进雷区。 他身后的战友们,个个瞪大了眼睛,拳头攥得紧紧的。 在闯过两道炮火封锁线后,罗光燮不慎触发了被一颗积雪覆盖着的地雷,左腿被当场炸掉,陷入昏迷。而爆破筒也滚下山去。 此时,敌人的炮火仍在疯狂射击,解放军突击队被阻止在约20米的后方。 被炮火震醒的罗光燮苏醒后,为了给部队争取时间,他毫不犹豫用身体向雷区滚去,以身体排雷。 那一刻,雪地被鲜血染红,雷场开辟出了一条通道。这条通道,成为了战友们胜利的希望。而罗光燮,他的生命永远地定格在了那片雪地里。 罗光燮,出生于1941年,那时的中国刚从战火中喘息。 小时候,罗光燮家里穷得揭不开锅,但他的性格却特别倔,从小就爱琢磨事儿。 9岁那年,他站在村口,看着解放军剿匪的队伍,羡慕的告诉母亲:“我长大了也要当解放军。” 这一份憧憬,一直埋在他的心里。 然而,现实却没有那么顺利。他报名参军两次,都因为年龄和身体条件不达标被拒之门外。 要是一般人可能就放弃了,可罗光燮偏不认输,他开始每天跑步、练力量。他相信只要努力,就能靠近梦想。 终于,在1960年8月,第三次报名的罗光燮通过了体检,正式成为了解放军的一员。 入伍后,他被分配到工兵连。从那一天起,他的生活不再只有四川的山水,而是多了风雪边关、枪林弹雨。 1962年10月,中印战争打响,罗光燮跟着部队奔赴喀喇昆仑山前线。 中印边境的争端并非一朝一夕。印度自从1951年越过“麦克马洪线”以来,便开始在中国领土上不断扩张。 尽管两国曾数次进行谈判,但始终未能达成一致。 随着1962年形势的进一步紧张,印度不断加大军事部署,挑起了战端。 印度在边境地区的军事行动,不仅仅是一次单纯的越境,更是对中国主权的挑战。这种挑衅行为最终导致了两国间的全面冲突。 班公湖地区,便是这场冲突的一个缩影。 在这片高原土地上,印度军队的防线固若金汤,解放军必须在恶劣的自然条件下,通过排雷、突破障碍等手段,才能够顺利前进。 罗光燮所在的工兵连,任务就是为部队清理通路。他们要面对的,是埋在冰天雪地中的地雷,稍有不慎,就可能牺牲。而印军的火力封锁让形势更加危险。 从班公湖到高山哨卡,工兵连的士兵们不仅要和敌人斗智斗勇,还要与大自然的恶劣环境作斗争。 每天,他们都在零下几十度的气温里冻得瑟瑟发抖,却依旧用双手刨开积雪,寻找那些隐藏的危险。 罗光燮的双手已经因为长期的冻伤裂开了血口子,可他没有一丝退缩。在多次被要求回到后方修养的情况下,始终坚持和战友并肩在前线作战。 罗光燮的最后一战,是所有人都无法忘记的一幕。 他用生命为战友开辟了一条无雷区道路。 战友没有辜负他的牺牲,他们勇猛冲锋,取得了战争的胜利。 罗光燮的英名从此被镌刻在喀什烈士陵园的墓碑上。他的事迹传遍全国,被誉为“黄继光式的英雄”。 有人说,他是黄继光的接班人;也有人说,他是中国工兵的骄傲。 而他用生命换来的,不仅仅是一场战斗的胜利,更是后人对和平与家国的深刻理解。 他的名字,如同一道光,照亮了中国人民自强不息的精神长河。 正因为有无数像他这样的英雄,我们才得以享受今天的和平生活。英雄未逝,他的精神,将永远活在我们的心中。