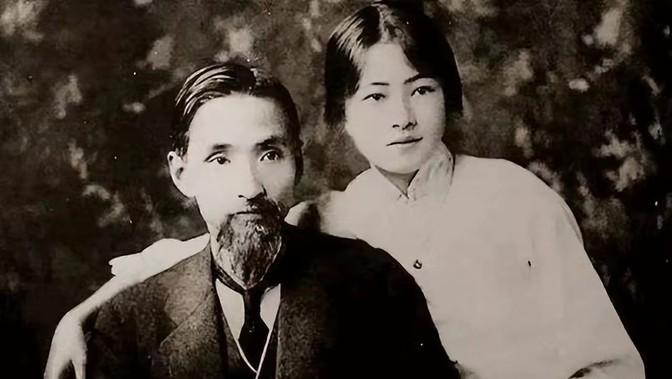

1953年的一次会议上,林徽因和北京市副市长吴晗发生激烈争吵,林徽因气得指着吴晗的鼻子,怒骂道:“我林家满门忠烈,你又算什么东西!” 1949年,新中国成立后,百废待兴的北京城面临着前所未有的重建任务。城市规划者们希望通过改造老城区,建设新的道路和基础设施,以适应现代化城市的发展需求。 在这样的背景下,北京市政府提出了一系列城市改造方案,其中就包括拆除部分古城墙和牌楼街的计划。这些古建筑在一些官员眼中,成为了阻碍城市发展的绊脚石。 1953年初,北京市政府召开了一次重要的城市规划座谈会,讨论古城墙和牌楼街的去留问题。这次会议的主要参与者包括时任北京市副市长的吴晗,以及在建筑界享有盛誉的林徽因。 当时的林徽因已经身患重病,但她仍然坚持参加这次关乎古建筑命运的重要会议。作为中国第一位女建筑师,她深知这些古建筑的历史价值和文化意义。 会议一开始,双方就古建筑的保护问题展开了激烈的讨论。林徽因以其专业的角度,强调这些建筑是北京城历史文化的见证,一旦损毁就无法复原。 然而,以吴晗为代表的一些官员们认为,这些古建筑影响了城市的现代化进程,必须为发展让路。他们的观点是:城市发展不能被古旧的建筑所束缚。 随着讨论的深入,争执越来越激烈。林徽因用她虚弱但坚定的声音指出:"古建筑一旦拆除,后人再想复原也只能是赝品,这是对历史的不负责任。" 吴晗对林徽因的观点表示不满,认为她的想法过于保守。争论中,吴晗竟然以林氏出身来质疑她的观点,使得原本就事论事的讨论转向了人身攻击。 这样的言论彻底激怒了林徽因。她站起身来,指着吴晗的鼻子,说出了那句震撼全场的话:"我林氏满门忠烈,你又算什么东西!" 这场争执最终以不欢而散告终。古城墙和牌楼街的命运似乎已经注定,林徽因的努力没能改变它们被拆除的结局。 随后的历史证明,林徽因的担忧并非多余。当这些古建筑被拆除后,北京城失去了许多珍贵的历史文化遗产,这些损失至今让人扼腕叹息。 林徽因在那次座谈会上的强硬态度,并非无的放矢。她在建筑领域有着二十多年的深厚积累,是当时中国最权威的建筑专家之一。 1932年,林徽因和丈夫梁思成开始了一项艰巨的任务:编撰中国第一部建筑史。这在当时是一个全新的领域,连日本学者都声称中国没有自己的建筑史。 为了完成这项工作,这对建筑师夫妇在五年间走遍了全国十五个省份。他们深入到偏远的乡村,攀爬危险的建筑,测量古老的殿堂,记录每一处细节。 在这期间,他们调查了两千多处古建筑遗址,收集了大量珍贵的一手资料。他们的工作填补了中国建筑史研究的空白,也为后人留下了宝贵的建筑档案。 这些实地考察的经历,让林徽因对中国古建筑有着独特而深刻的认识。她亲眼见证了这些建筑的精妙之处,也深深理解它们承载的文化价值。 1949年,在北平和平解放前夕,解放军找到了林徽因夫妇。他们需要这对建筑专家的帮助,在地图上标注出重要的文物古迹,以便在接管城市时加以保护。 在新中国成立后,林徽因参与编制了《全国文物古建筑目录》。这是一项系统性的工作,记录了全国重要的古建筑资料,为建筑保护提供了重要依据。 她还参与设计了多个重要的建筑项目,包括国徽、人民英雄纪念碑等。这些作品展现了她将传统文化与现代设计相结合的独特才能。 当吴晗质疑林徽因的出身时,她以"林氏满门忠烈"予以反驳,这并非虚言。林家在近代中国的革命历程中,确实写下了浓墨重彩的一笔。 林徽因的堂叔林觉民是辛亥革命的重要参与者,他留下的《与妻书》成为了中国近代史上最感人的诀别信之一。在为革命奔走的途中,林觉民始终不忘以笔墨记录时代的变迁。 另一位堂叔林尹民参加了黄花岗起义,与七十二烈士一起为革命事业献出了宝贵的生命。这些家族历史成为了林徽因坚持真理、不畏强权的精神源泉。 林家子弟中还有不少人投身革命事业,为民族复兴贡献力量。这样的家族传统,让林徽因在面对争议时始终保持着一种坚定的精神品格。 在1953年那场关于古建筑保护的争论中,林徽因预言般地说:"将来是要后悔的。"这句话在之后的岁月里得到了印证。 许多被拆除的古建筑,后来都成为人们追悔莫及的损失。一些地方甚至开始重建这些古迹,但正如林徽因所说,重建的只能是"赝品"。 北京的一些古城墙和牌楼在后来的城市发展中被证明具有重要的文化价值和旅游价值。现代城市规划者开始重新认识古建筑的重要性,这印证了林徽因的远见。 林徽因对建筑保护的理念超越了她所处的时代。她主张的不仅是单纯保护建筑物本身,更是要保护城市的文化根脉和历史记忆。 那场争执后不久,林徽因的病情急剧恶化。即便在生命的最后时刻,她仍然牵挂着那些面临拆除命运的古建筑。