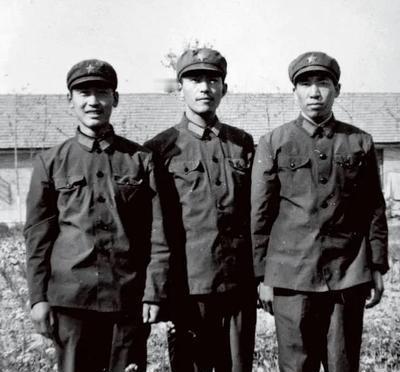

1982年刚过完春节,退伍回家没多久的阎连科正在地里干活,村支书带着几名军人赶到地头找到阎连科,其中一名军人拿出一张文件递给他说“这是召回通知,限你三天内赶回原部队报到。” 1982年的春节刚过,河南嵩县的田野上还飘着寒意。阎连科和往常一样,天不亮就下地干活。这个时节,农家人都在为开春播种做准备,他也不例外。退伍回乡几个月,他已经逐渐适应了普通农民的生活节奏。 天色渐亮,阎连科正在田间挥锄刨地。远处传来一阵脚步声,他抬头一看,只见村支书带着几个身着军装的人朝这边走来。这个场景让他愣了一下,放下手中的农具,擦了擦额头的汗水。 队伍中走在最前面的军人从挎包里取出一张文件,径直递到阎连科手中。那是一纸召回令,要求他三日内返回原部队报到。这突如其来的通知,让周围干活的村民们都停下手中的活计,纷纷围拢过来。 阎连科,1958年8月诞生于河南洛阳嵩县田湖瑶沟,是中国当代文学的重要代表人物之一。他的作品以深刻的社会洞察力和独特的叙事风格著称,反映了中国社会的变迁与人性的复杂。作为中国人民大学文学院教授、博士生导师,以及香港科技大学高等研究院的冼为坚中国文化教授席和人文学部讲座教授,阎连科不仅在创作上取得了卓越成就,还在学术界发挥着重要影响力。 阎连科于1985年毕业于河南大学政教系,随后在1991年完成了解放军艺术学院文学系的学业。这一时期,他接受了系统的文学教育,为其后来的创作奠定了坚实的基础。1992年,阎连科加入中国作家协会,正式踏上了文学创作的职业道路。早期的作品《年月日》(1997年)和《日光流年》(1998年)展示了他对时间与记忆的敏锐感知,通过细腻的笔触描绘了普通人在历史洪流中的挣扎与坚守。 阎连科的作品常常融合现实主义与魔幻现实主义元素,通过荒诞与讽刺的手法揭示社会矛盾与人性弱点。他的长篇小说《坚硬如水》(2001年)进一步确立了他在中国文学界的地位。这部作品通过对人物内心世界的深刻剖析,展现了在社会压力下个体的脆弱与坚韧。阎连科善于在平凡的生活场景中挖掘出不平凡的情感与冲突,使读者在阅读过程中既感受到现实的残酷,又体验到人性的光辉。 2003年,阎连科发表了具有里程碑意义的长篇小说《受活》,该作不仅获得了第三届老舍文学奖,还在文学界引发了广泛讨论。《受活》通过对农村生活的描绘,揭示了社会变革对传统文化的冲击与冲突。此后,他在2006年发表的《丁庄梦》以及2008年的《风雅颂》,继续拓展了他的文学视野,探讨了更多元化的社会问题与文化现象。 2011年,阎连科的长篇小说《四书》在港台地区出版,标志着他的作品开始在国际舞台上获得认可。这部作品通过对四部经典文学作品的重新诠释,展现了他对传统与现代、东方与西方文化的深刻理解与融合。2013年的《炸裂志》则进一步巩固了他在当代文学中的重要地位,以其大胆的叙事手法和深刻的社会批判,赢得了广大读者的赞誉。 作为中国人民大学文学院的教授和博士生导师,阎连科在学术研究方面同样成绩斐然。他不仅在文学理论研究上有独到见解,还积极培养了一批优秀的文学人才。他在香港科技大学高等研究院担任冼为坚中国文化教授席和人文学部讲座教授期间,进一步拓展了他的学术影响力,促进了中西方文化的交流与融合。 阎连科在2004年编选出版的《马克思主义与文艺》一书,系统地介绍了马克思等经典作家对文艺问题的论述,为中国当代文艺理论研究提供了重要参考。2014年,他获得了卡夫卡文学奖,这不仅是对他个人创作成就的肯定,也体现了国际社会对中国文学的关注与认可。 2016年,阎连科出版了长篇小说《日熄》,继续延续他对社会现实的敏锐观察与深刻反思。2018年起,他享受国务院政府特殊津贴,这一荣誉不仅是对他个人贡献的肯定,也反映了国家对文化事业的重视。2020年,阎连科获得第七届纽曼华语文学奖,这一国际奖项进一步提升了他在全球华语文学界的地位。 2021年3月,阎连科发表了长篇小说《中原》,该作品通过对中原大地的描绘,展现了地域文化与人文精神的交融。11月,他获得了皇家文学学会国际作家终身荣誉奖,这一殊荣标志着他在国际文学界的影响力日益增强。2023年,阎连科上榜诺贝尔文学奖赔率榜第七位,显示出他在全球文学舞台上的重要地位与广泛影响。 阎连科的文学创作不仅仅是对现实的反映,更是一种深刻的社会批判与人性探讨。他通过对社会底层人物的描绘,揭示了制度与文化对个体的压迫与影响。在他的作品中,常常可以看到对人性复杂性的深入剖析,以及对社会正义与道德伦理的思考。他的文字既有对现实的冷峻描绘,也有对美好人性的温暖展现,形成了独特的文学风格。

泥鳅

狗屁不通