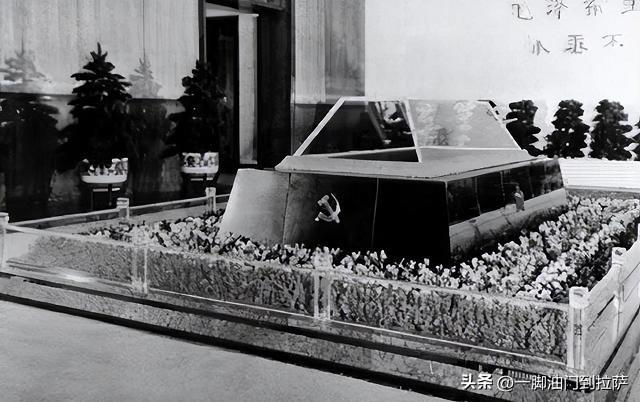

毛主席遗体为何至今仍旧栩栩如生?韩伯平揭露真相,不只是药水作用 1965年,毛主席在与美国记者斯诺的一次谈话中,展露了他对生命的独特见解。他说:"根据辩证法来讲,生命其实是有限的",这句话体现了他对生死的豁达态度。 作为一位伟大的革命家和思想家,毛主席始终用辩证唯物主义的观点看待生死问题。他认为人的生命是短暂的,但人民的事业是永恒的,这种思想在他晚年表现得尤为明显。 然而即便是这样一位看透生死的伟人,在1963年面对挚友罗荣恒的离世时,仍然显露出人性中最真实的一面。罗荣恒的去世,让毛主席在那段时间里茶饭不思,常常沉浸在往事的回忆中。 正是这次经历,让毛主席开始认真思考关于自己身后事的安排。他多次向身边的工作人员表达了自己对于死后处理的想法,其中最重要的就是关于遗体处理的问题。 早在1956年4月,毛主席就与朱德、邓小平等一百多位领导同志一起,在一份火葬倡议书上郑重签字。这份倡议书明确提出,领导干部去世后都应该实行火葬,不修坟墓,不保留遗体。 毛主席对火葬的支持并非简单的政策响应,而是源于他对土地资源的深刻考虑。他常说,死人不应该和活人抢地,这反映了他对人民利益的深切关怀。 在给护士长吴旭君的嘱托中,毛主席更是提出了一个令人动容的想法:他希望自己死后被火化,骨灰撒入大海。他还半开玩笑地说,这样鱼儿吃了自己的骨灰,能长得更肥,继续为人民服务。 然而,历史的发展往往充满戏剧性。1976年9月9日,当这位伟人离开人世后,关于如何处理他的遗体,在中央领导层展开了深入的讨论。 在确定永久保存毛主席遗体的决策后,摆在专家团队面前的是一个前所未有的挑战。按照正常情况,遗体防腐的黄金时间是死亡后的两小时内,这段时间错过的话,后续工作将会变得异常困难。 由于最初计划是火化,团队并未在第一时间进行深度防腐处理,这给后续工作带来了巨大的压力。面对这种情况,以刘湘屏、徐静、张炳常为首的专家团队立即展开了紧急研究。 他们创造性地提出了气态和液态相结合的防腐方案,这在当时是一个重大突破。这种方法的独特之处在于既能保持遗体的自然状态,又能达到长期保存的效果。 在选择防腐用的惰性气体时,专家们面临着一个重要抉择。常用的氮气价格便宜,效果也不错,但是专家们最终选择了价格更贵的氦气。 这个决定背后有着深刻的科学考虑。氦气不仅惰性更强,而且具有更好的渗透性和稳定性,能够更好地保护遗体组织。 与此同时,水晶棺的研制工作也在紧锣密鼓地进行着。韩伯平团队首先考察了1925年苏联赠送给孙中山的水晶棺,但发现它已经出现裂缝,无法使用。 这迫使团队不得不走上一条自主研发的道路。在接下来的一年里,他们一共制作了5副水晶棺,经过不断改进才最终达到预期效果。 最终完成的水晶棺使用了来自苏州的东海水晶作为原材料,经过精细加工后达到了99.9999%的超高纯度。这个纯度水平在当时是世界领先的,展现了中国工匠的超群技艺。 在水晶棺制作过程中,技术人员石维成创造了惊人的工艺。他需要在2000度的高温下,将一块块20公分的水晶板完美焊接成型。 这个过程极其危险,石维成穿着厚重的金属防护服,下半身泡在水中,周围的工作人员不断往他身上浇水降温。正是这种极限作业,才确保了水晶棺的完美品质。 最终制成的水晶棺重达32.2吨,不仅解决了此前列宁水晶棺存在的光影倒射问题,还成功通过了8级地震的测试。这些技术突破,都是中国科技工作者智慧的结晶。 为了让毛主席的遗容看起来更加自然,光学专家们又在水晶棺上进行了特殊的镀膜处理。他们以彩色照片为参照,通过精确计算的光束投射角度,让毛主席的面容呈现出自然的光泽。 在水晶棺研制的一年期间,毛主席遗体的临时安置成为一个重要问题。为此,专家们特别设计了一个低温、隔氧的地下手术室,作为遗体保护的临时场所。 这个特殊的地下空间配备了当时最先进的设备,环境参数都经过严格控制。专家团队24小时轮流值守,随时监测和记录遗体的各项指标变化。 遗体从人民大会堂转移到地下手术室的过程,是一项高度机密的任务。这项重要工作由毛主席生前的警卫长陈长江负责,他采用了双车队保护的策略确保万无一失。 与此同时,纪念堂的建设工作也在紧锣密鼓地进行着。在华国锋的具体指导下,由李瑞环担任总指挥,整个工程团队日夜奋战。 纪念堂的设计既要体现庄重肃穆的气质,又要展现中国特色的建筑风格。这座建筑不仅是一个纪念场所,更是一项凝聚着中国智慧的建筑杰作。 1977年5月,纪念堂主体工程顺利完工。8月17日,在一系列严密的准备工作后,毛主席的遗体被庄重地移入水晶棺中。 随着时代的发展,新一代的科技工作者继续在这个领域探索创新。他们用最新的技术和方法,确保毛主席的遗容能够永远保持栩栩如生的状态,让后人能够永远瞻仰这位伟人的风采。