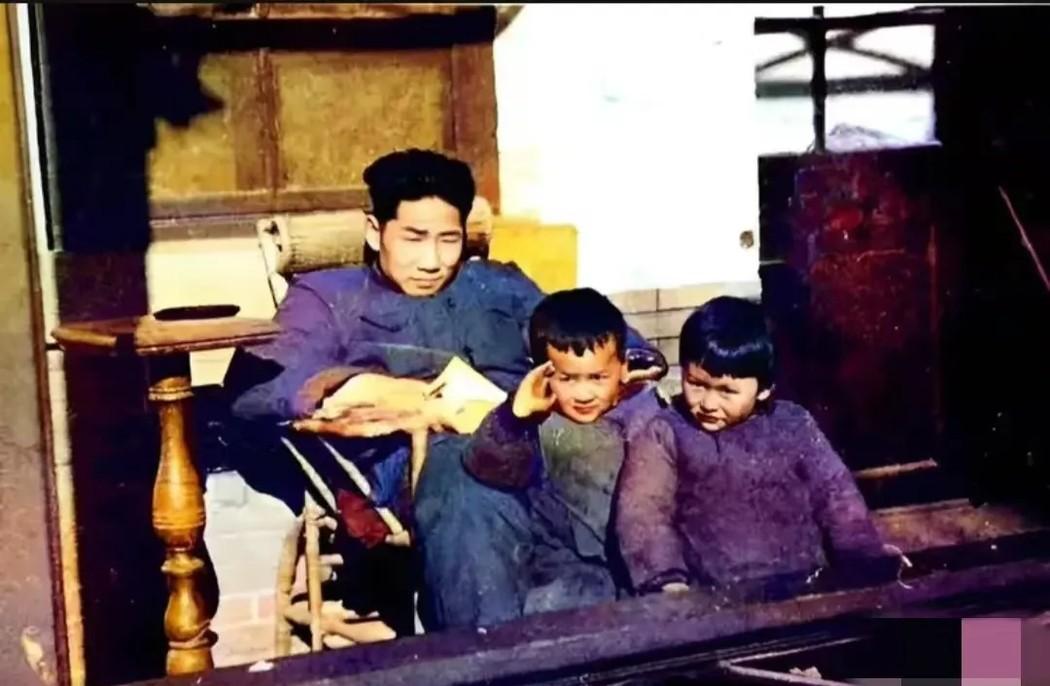

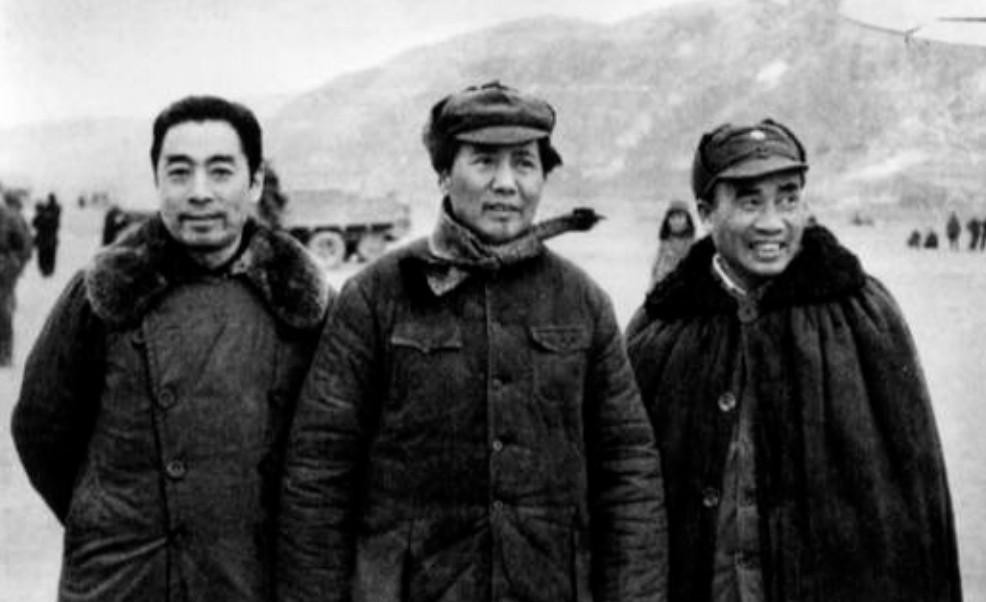

1950年初,毛岸英当时正在北京机械总厂上班,工作之余正在读书,被摄像师拍下了这张照片。 1950年初的一个下午,北京机械总厂的办公室里,一位年轻人正专注地翻阅着手中的书籍。透过窗户射进来的阳光,在他的蓝色布衣上投下斑驳的光影。这位年轻人就是毛岸英,彼时他正担任工厂党总支副书记。就在这时,两个调皮的小朋友跑进了办公室,对着正在拍照的摄影师做起了鬼脸。这个瞬间,被永远定格在了这张珍贵的照片中。 在工厂的日常工作中,毛岸英总是抓住一切可能的时间充实自己。工厂虽然成立才一年多,但已经建立了一个小型图书室。每当工作告一段落,他就会来到这里,认真研读有关工业生产的专业书籍。那个年代的工业技术资料并不丰富,他却总能从有限的书籍中汲取知识的养分。 工厂的图书室虽然简陋,却成了工人们工余休息的好去处。毛岸英经常和工友们一起在这里讨论生产技术,分享读书心得。他说话时浓重的陕北口音,常常引得大家会心一笑,但每当谈到专业问题时,他的发言总是切中要害。正是这种朴实无华的学习态度,让他在短时间内就掌握了不少工业生产的基础知识。 就是在这样的背景下,那张照片被拍了下来。照片中的毛岸英,正如他在工厂的日常生活一样,淡泊简朴,专注求知。两个顽皮孩子的出现,为这个严肃的学习场景增添了几分生气,也恰恰反映出当时工厂的家庭式氛围。这张照片,成为了记录这段历史的珍贵见证。 毛岸英,作为毛泽东与杨开慧的长子,生于1922年,注定一生与中国的革命历史紧密相连。自幼家庭动荡,毛岸英的成长轨迹充满了波折与挑战。他的早年生活在政治风云变幻的背景下,展现出深刻的历史印记。从1927年大革命失败时,他和母亲及两个弟弟被迫回到长沙,躲避政治迫害,到1930年母亲杨开慧被捕后,毛岸英年仅8岁便也被关押进监狱,这一段经历深刻地影响了他的一生。即便如此,他的命运并未完全由这些困境决定,反而成为了中国革命历史的一部分。 在母亲被逮捕后,毛岸英被释放并被送往上海,由外祖母和舅妈照料,托付给毛泽民照看。就在这个时刻,党组织在上海的地下活动遭遇重大打击,毛岸英和他的兄弟们不得不经历一段流离失所的日子。正是这样的境遇,造就了毛岸英早期坚定的革命信念。他和弟弟毛岸青在被“红色牧师”董健吾接到家中后,生活依然艰难,直至1936年,他们得到了党组织的帮助,被送往苏联,进入国际儿童院,这一决定,既是为了保障他们的安全,也是为了培养他们未来成为革命事业的一部分。 毛岸英的苏联生活,充满了锻炼和成长的机会。在国际儿童院,毛岸英展现了强烈的责任感和领导才能,担任了少先队的大队长,并在1939年加入共青团。尽管身在异国他乡,毛岸英从未忘记自己的革命理想和父辈的光荣使命。他坚持要求参军参加苏联的卫国战争,尽管中苏两国之间有协议禁止中国儿童参战,但他依旧凭借自己的决心和勇气,得到了参军的机会。1943年,他如愿进入苏联的军事学院,毕业后不仅获得中尉军衔,还加入了苏联共产党。他的战斗经历包括参与了红军进攻白俄罗斯、波兰和捷克的战斗,这段军旅生涯,让毛岸英积累了丰富的军事经验,也为日后回到中国后参与国家建设和革命斗争打下了坚实的基础。 1946年,毛岸英正式回到祖国,并加入了中国共产党。在延安,毛泽东特意前往机场迎接他的归来。父子久别重逢的那一刻,毛泽东的身体和心情都显得格外轻松,仿佛亲情的力量在瞬间抚平了他多年来的疲惫与忧虑。毛岸英回到延安后,遵循毛泽东的指示,前往解放区参与土改、做宣传工作,并接受了“劳动大学”的教育。毛泽东特别强调,毛岸英应当从基层做起,了解人民的疾苦,并为此尽自己的一份力。毛岸英没有丝毫懈怠,开始投入到工厂、农村等基层工作中,亲身感受社会的变革。 毛岸英在新中国成立后,继续为国家建设贡献自己的力量。1950年,他跟随李克农访苏,担任翻译一职,深刻参与到外交和军事工作中。这段时间,毛岸英不断磨砺自己,逐渐在党内外形成了扎实的工作基础。随后,他被派往北京机器总厂担任党总支副书记,决心在这个工厂中“连续不断地做十年工作”。毛岸英对于自己肩负的责任有着清晰的认识,不仅仅是担任职务,更是在社会改革和产业建设中,为新中国的工业化贡献力量。他在工作中不仅展现出了高效的组织能力,还以其务实的态度,赢得了同事们的敬佩。 毛岸英的奋斗历程,在很大程度上继承了毛泽东一生的精神遗产。他身上有着父亲的坚韧与智慧,也有着年轻一代的理想主义与责任感。他经历了艰难的少年时代、充满挑战的战争岁月、以及为了国家富强不断奋斗的光辉岁月。毛岸英的历史不仅仅是一位革命者的成长史,更是新中国一代代青年人在父辈的旗帜下不断努力、为民族复兴奉献自己的历史缩影。