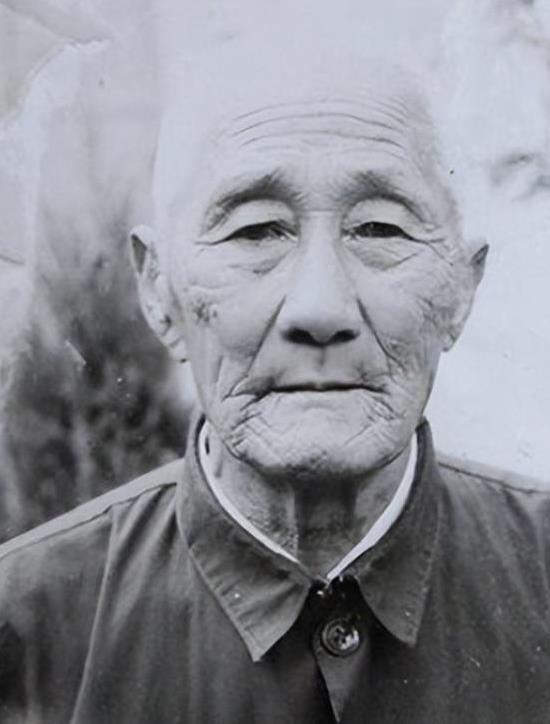

1942年,日军进行大扫荡,我军损失惨重,为此毛主席下达指令:今后不允许政委参与指挥战斗! 1942年的春末,抗日战争已经进入了艰难的相持阶段。日本在中国战场投入了大量的兵力,但随着战线的不断延伸,他们的后勤补给开始出现严重的问题。 日军为了解决战争物资短缺的困境,将目光投向了华北的冀中地区。这片土地不仅物产丰富,更是我军的重要根据地之一。 华北派遣军总司令冈村宁次深知冀中地区的重要性,他决定亲自指挥这次"大扫荡"行动。日军调集了步兵第110师团、骑兵第4旅团等精锐部队,总兵力超过5万人。 这支庞大的日军配备了大量重武器,包括坦克、重炮和飞机。他们采用"蚕食"战术,试图将冀中地区一步步蚕食殆尽。 日军的战术非常残酷,他们采用"三光政策",所到之处烧杀抢掠,妄图摧毁我军的后勤保障和民众基础。在军事进攻的同时,他们还在各个村镇大肆搜刮粮食和物资。 冀中地区历来是抗日的重要基地,这里有着丰富的农业和矿产资源。当地的煤炭、铁矿和粮食产量在华北地区都占有重要地位。 我军经过多年的艰苦奋战,在冀中地区建立了稳固的抗日根据地。这里不仅是重要的物资供给基地,更是我军在华北地区开展游击战的重要依托。 日军此次"大扫荡"的目标很明确,就是要彻底摧毁我军在冀中的根据地。他们计划通过这次行动,切断我军的物资补给线,瓦解我军的抗日力量。 日军的进攻来势汹汹,他们采用重兵合围的战术,试图将我军主力部队围歼在冀中腹地。多路日军呈扇形推进,意图形成一个巨大的包围圈。 这次日军的"大扫荡"行动,不仅仅是一次简单的军事行动,更是一场关系到华北抗战局势的重要战役。对于我军来说,如何应对这次进攻,将直接影响到整个冀中根据地的存亡。 面对日军的大规模"扫荡",冀中军区第八军分区司令员常德善凭借丰富的军事经验,迅速作出了分散突围的战术决定。他指挥部队化整为零,避开日军的主力突围。 常德善有着丰厚的军事底蕴,他曾参加过两万五千里长征,多次在战场上立下赫赫战功。在这次突围行动中,他成功带领大部分部队突出重围。 但是第三十团在突围过程中与主力部队失去联系。在当时的形势下,常德善提出了一个务实的方案:先带领已经突围的部队撤至安全地带,再想办法营救第三十团。 这个决定是基于当时的战场态势做出的。如果带领全军重返战区搜救第三十团,很可能会让整个部队陷入日军的包围圈。 然而,第八军分区的政委王远音对这个决定持反对意见。王远音是一位知识分子出身的政委,虽然政治觉悟很高,但缺乏实战经验。 这种分歧的出现,与当时军队的指挥体制有着密切关系。1930年,中国工农红军颁布了《政治工作暂行条例草案》,赋予政委在军事行动中的最后决定权。 这项制度在军队建设的初期发挥了重要作用,有效解决了思想不统一的问题。但随着形势的发展,这个制度开始显现出一些问题。 特别是随着军队规模的扩大,大量知识分子被任命为政委。这些政委虽然政治素质过硬,但普遍缺乏军事指挥经验。 在雪村战役中,王远音行使了政委的最后决定权,要求部队返回营救第三十团。作为军事主官的常德善只能服从这个决定。 第八军分区重返战区后,虽然成功接应到了第三十团,但整支部队也因此陷入了日军的重重包围。部队被围困在雪村,面临着极其危险的局面。 军事指挥权的冲突,最终导致了这场悲剧性战役的发生。这反映出当时军队指挥体制中存在的问题,需要进行改革。 这场战役暴露出的问题具有深刻的历史意义。它促使高层重新思考政委制度,特别是在军事指挥权方面的规定。 1942年6月8日发生的雪村战役,对八路军来说是一场巨大的损失。在这场战斗中,第八军分区的将士们在武器装备处于绝对劣势的情况下,依然英勇作战。 常德善司令员和王远音政委虽然在军事指挥上有分歧,但他们都以身殉国,展现了共产党人的革命气节。这场战役中,第八军分区全军壮烈牺牲。 雪村战役的惨痛教训引起了延安的高度重视。这场战役暴露出的问题,直接推动了军队指挥体制的重大改革。 毛泽东在得知这一战役的详细情况后,立即着手修改军事指挥制度。1942年9月,一项新的军事作战条例正式颁布。 新的军事作战条例对政委的权力进行了明确的界定。政委不再拥有军事指挥的最后决定权,也不能随意干涉军事主官的指挥决策。 这项改革使军队的指挥体系更加科学合理。军事主官在作战指挥上拥有了充分的决策权,而政委则专注于部队的政治工作。