乐极生悲了!云南昆明,男子被老板拖欠了70000元的工资,通过起诉终于讨回。兴奋之余,男子发了一条朋友圈感慨:历时1年多,法院还是还了我公道。今天终于收到工资了,原来道德没有最低,只有更低。结果被老板看到后,认为男子捏造事实,败坏了名声,一纸诉状将男子告上法庭,要求公开赔礼道歉。法院判了!

(案例来源:云南省昆明市五华区人民法院)

据悉,戴莫是公司的销售人员。因公司经营不善,已经有一年没有发工资了。

老板王某表示,等资金回笼之后,一定会第一时间将工资与奖金进行发放。

可戴莫每个月还有房贷要还,孩子的上学费用也是一笔很大的支出。

再加上王某多次食言,已经伤透了戴莫的心,于是萌生了辞职的念头。

在此之前,为了要回工资,戴莫整理了相关材料后将王某告上法庭。

法院审理后判决,王某需在规定期限内,足额支付给戴莫工资。

胜诉后,戴某抑制不住内心的喜悦,通过朋友圈发布了这么一段话:历时1年多,对方还不承认我是正式员工,还说我是兼职的,结果呢?法院还是还了我公道。今天终于收到工资了,原来道德没有最低,只有更低。

没想到,这段话被王某看到,认为戴某就是在捏造事实,恶意抹黑自己。于是一纸诉状将戴某告上法庭,要求戴某删除动态,公开道歉。

围绕其诉求,王某提出以下理由:

1.王某承认曾经拖欠过戴某的工资,但是目前已经足额支付了。

2.戴某通过朋友圈,捏造事实,故意抹黑,已经对王某的名誉造成侵害。

综上,王某请求法院判决,戴某删除动态,并公开赔礼道歉。

可戴某辩称:

1.每个人都有言论自由的权利,自己在朋友圈发布什么内容,是自己的自由,任何人不得干涉?

2.王某拖欠工资是事实,该事实也得到了法院的支持,并非捏造。

3.王某作为一名公司的老板,理应按照合同约定每月支付工资。王某违约在先,应自行承担一切后果。

法院该怎么判?

本案争议的焦点在于,戴某的行为是否侵犯了王某的名誉权。

《民法典》第一千零二十四条规定,民事主体享有名誉权,任何组织或个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。

法院审理时查明,戴某通过朋友圈发布的内容,已经有多人进行点赞评论转发。且戴某所在的行业,基本上都是王某的合作伙伴,这对王某日后的生意,也造成了很大的影响。

《民法典》的相关规定,受害人有权要求侵权人承担侵权责任,如赔礼道歉、消除影响、恢复名誉以及赔偿损失等。

本案中,戴某的行为已经对王某造成影响,王某有权要求侵权人承担侵权责任。故其诉求,法院应该予以支持。

另法院查明,王某拖欠戴某工资长达一年,对戴某的生活造成一定的影响,自身存在过错。

《民法典》第1173条规定,被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的,可以减轻侵权人的责任。

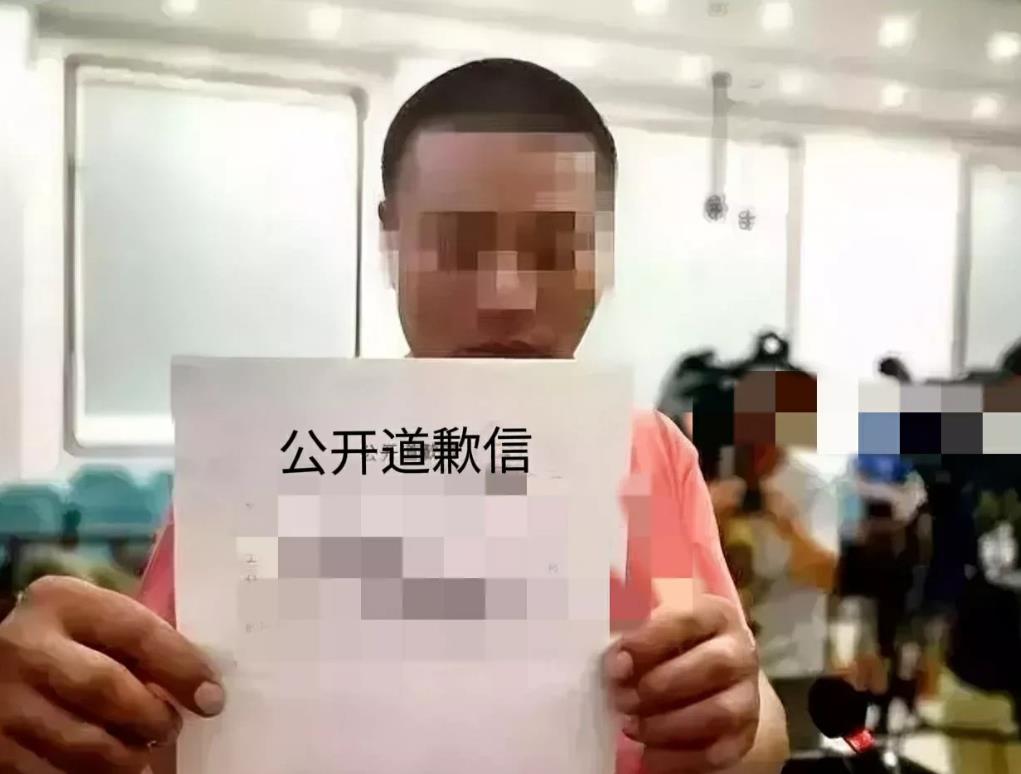

综上法院判决,戴某在朋友圈公开对王某道歉,道歉内容公开30日。

对此你怎么认为?

(文中皆为化名)