1979年,王发坤在对越反击战中牺牲,李金花收到丈夫生前寄出的包裹,包裹里有一封信,信上写道:“如果我牺牲了,你就改嫁吧……父亲去世,家里盖房子,我总共借了乡亲们3000多块钱,欠的账你一定替我还上,咱人走了,账不能赖!”

贵州深山里,有个纪念馆,不大,但故事很多,它属于王发坤,一位对越自卫反击战的烈士,也是《高山下的花环》中“梁三喜”的原型之一,更准确地说,它属于李金花,王发坤的妻子,纪念馆的建造者,也是故事的讲述者。

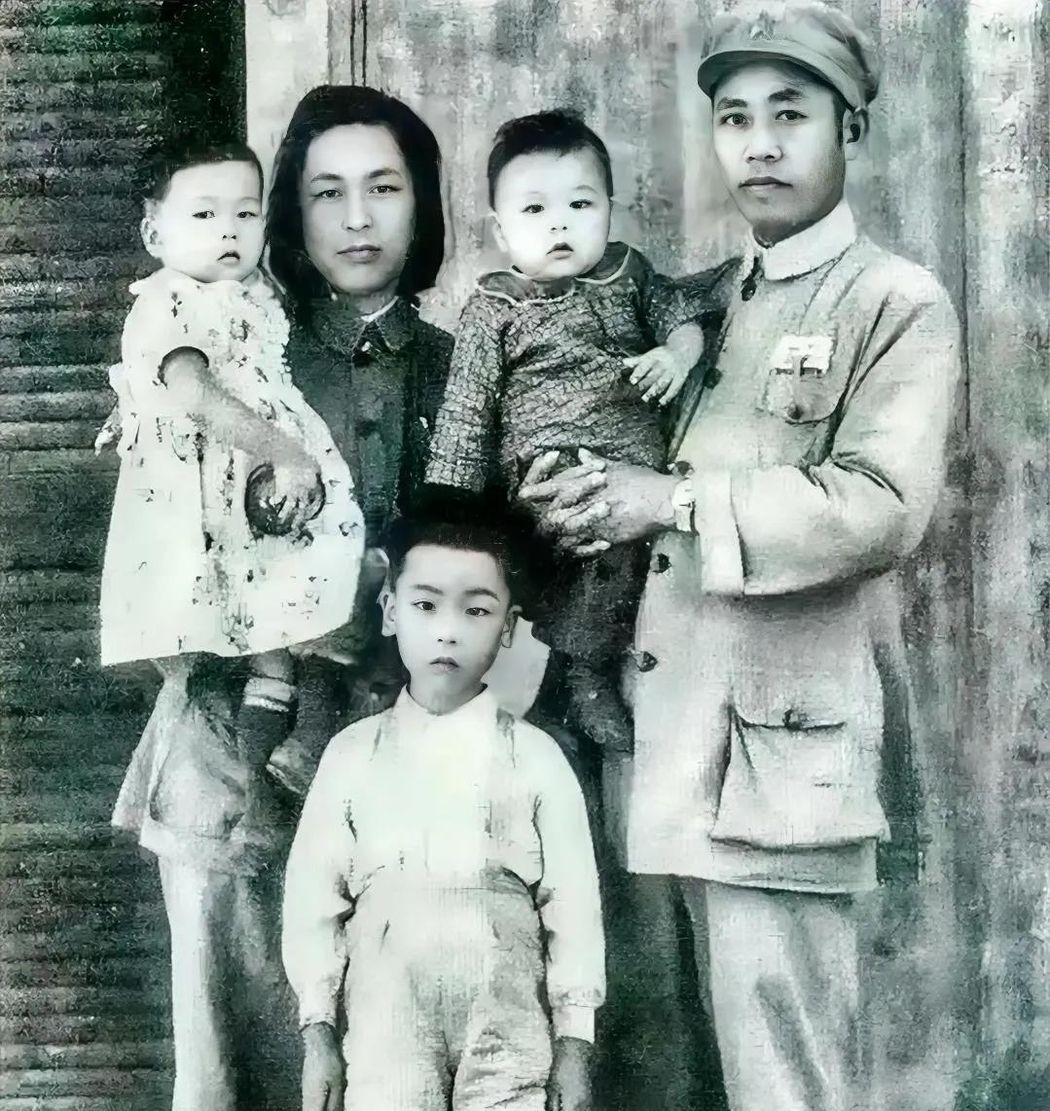

这纪念馆就像一盏灯,照亮了回家的路,也照亮了一段不为人知的岁月,这里有些老式的桌子椅子、油灯,还有修补过的军装和布鞋,还有泛着黄的照片、信件和奖励证书,每一个物件,都无声地诉说着一个故事,一个关于爱国、守信、传承的故事。

李金花的人生,似乎被1979年2月17日彻底分割,王发坤在那一天英勇牺牲了,留下她独自抚养三个还小的孩子,一个女人,上有老下有小,还要面对沉重的债务,生活一下子掉进了冰窖。

王发坤生前为了家庭,欠下了3000多元的债务,这在80年代可不是一笔小数目,尤其是在他们那个贫困的山村,更是压得人喘不过气,摆在李金花面前的路不多,改嫁,或者独自承担,改嫁,或许能重新开始生活,但丈夫的嘱托怎么办,孩子怎么办?

她最后挑了那条坎坷的路,她把家里的东西都卖了,就留下了丈夫的军大衣,把得到的抚恤金全用来还债了,接下来的十一年,是李金花人生中最灰暗,也是最闪光的岁月,她没日没夜地干活,起早贪黑,养猪、种地,什么赚钱干什么。

她的孩子们和她一样辛苦,但从来都没说过累,他们知道,妈妈是在完成爸爸的遗愿,也是在守护这个家,功夫不负有心人,十一年后,李金花终于还清了所有债务,她兑现了丈夫的承诺,也守住了自己的良心。

这是她人生中最艰难的十一年,也是最值得骄傲的十一年,随着社会的发展,媒体的关注,李金花一家也得到了越来越多的帮助,政府和部队出资,帮他们盖了新房,生活条件得到了极大的改善。

两个儿子也长大成材,开始发展养殖业,一家人的日子越过越好,年收入超过了十万,这对他们来说,以前连想都不敢想。

王发坤,一个普通的农村青年,1968年入伍,两年后提干,1978年初,他已经确定了转业,地方的工作也联系好了,边境战事突然爆发,他没考虑转业,直接就去前线了。

他告别了妻子和孩子,告别了即将开始的新生活,踏上了充满危险的战场,王发坤在战场上表现英勇,不怕死,奋勇向前,最后不幸英勇就义,当时才31岁。

1983年,他被追授为烈士,他年轻力壮,誓死保护国家的荣誉和土地,他寄回家的最后一封信里,写满了对家人的牵挂,也写下了他的遗愿,希望妻子改嫁,过上好日子,但欠下的债务一定要还清,这是他最后的牵挂,也是他一生信守承诺的最好证明。

李金花的故事,感动了无数人,她用实际行动,展示了爱国情怀、诚信品质和代代相传的精神,她既是好妻子,又是好妈妈,更是一个让人敬佩的女性,李金花打算建个馆子,让大家更多地知道王发坤的故事,记住那一段历史。

她把家里的二楼空了出来,开始整理老公留下的东西和资料,她还四处联系丈夫的战友,收集相关的历史物件,还原那段战火纷飞的岁月,纪念馆建成后,吸引了众多参观者,李金花也成为了一名义务讲解员,一遍遍地讲述着丈夫的故事,讲述着那段难忘的历史。

她用自己的方法,延续着英雄的气概,同时也散发出人性的温情,如今,王发坤的孙子王明建也长大成人,正在读大学,他不仅积极参加民兵活动,还报名参军,希望能够像爷爷一样,保家卫国,这确实是最好的继承,也是对英雄最真挚的纪念。

李金花的故事仍在继续,她就像一颗闪耀的星星,照亮着人们前进的道路,她用自己的行动,告诉我们,爱国、守信、传承,是中华民族的传统美德,也是我们每个人应该坚守的信念。