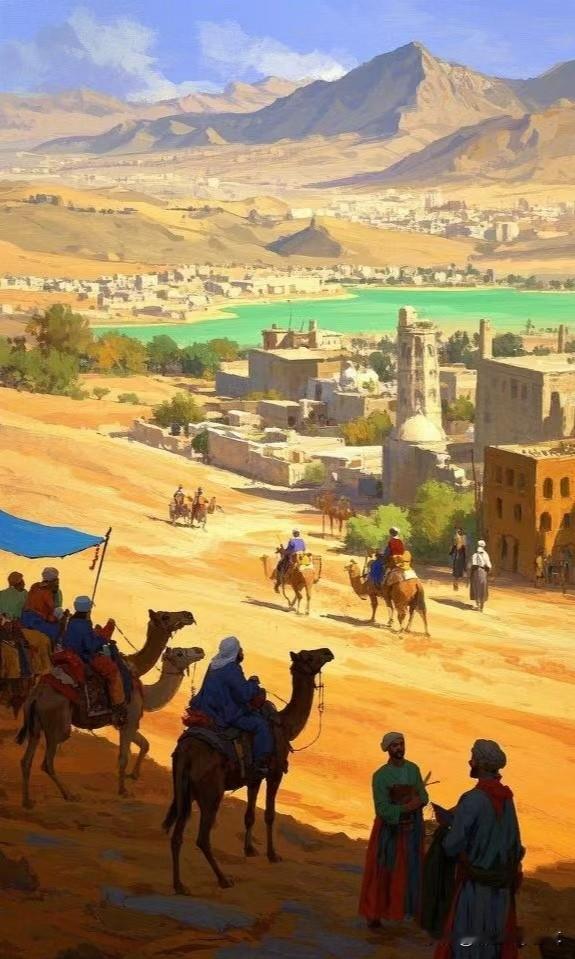

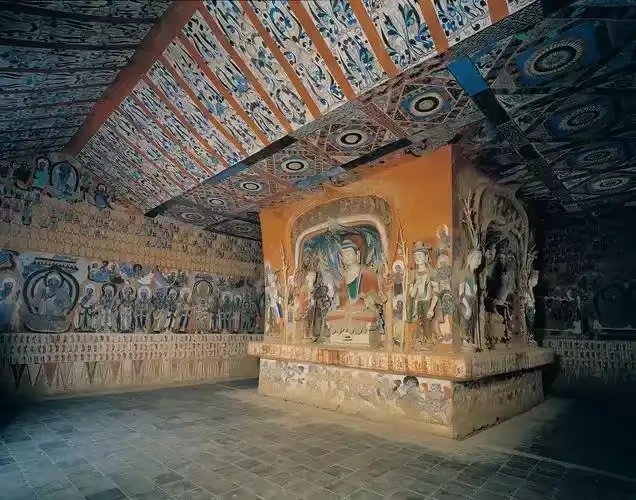

1975年,西安一个农民把几节断裂的金龙拿去文物站修,工作人员拼了大半天都没拼好,心烦地说道:“要是有一个完整的就好了。”农民脸色大变,拿起断龙就要跑,没想到却被拦住了。 1975年的西安,城乡差距依然明显。城里人住进了楼房,农村的房子还大多是土坯房,能住进砖瓦房的人家都被称为"富裕户"。 一间砖瓦房,一顿饱饭,一件新衣裳,这就是当时大多数农民心中的"小康"标准。在那个年代,农民的收入主要来源于农作物,一年到头的辛苦劳作,收入却十分有限。 在那个物资匮乏的年代,建一间房子要花掉一家人好几年的积蓄。即便如此,农村的年轻人结婚时,新房也是必不可少的,这是农村最基本的人情世故。 当时的农民对文物保护的认识还很模糊。在他们的观念中,地里刨出来的东西就是自己的,能卖钱的就是宝贝,至于历史价值和文化意义,大多数人并不了解。 西安作为十三朝古都,地下埋藏着大量的文物。然而在1975年,民间的文物保护意识还很薄弱,挖到文物私下交易的事时有发生。 在这样的背景下,西安市郊的一个农民家庭开始了建房的准备工作。为了节省开支,这家人决定自己动手挖地基,这在当时是很普遍的做法。 选址就在家里祖传的老宅基地上,这块地方是祖上留下来的风水宝地。按照老一辈的说法,这里曾经是唐朝时期的繁华地带。 挖地基的工作并不轻松,但为了省下工钱,农民和妻子只能自己干。他们用最原始的工具,一锹一锹地挖着,希望能尽快把地基挖好。 在挖掘的过程中,铁锹突然碰到了一个坚硬的物体。原本以为是块石头,挖出来一看,竟然是金光闪闪的东西。 这个发现让农民夫妻俩既惊喜又害怕。惊喜的是这东西看起来很值钱,害怕的是不知道这是什么来历。 农民首先想到的是把断裂的金龙拿到城里的古董店去问问价格。一家老字号古董店的老板看到金龙后立即开出了300块钱的价格。 在1975年,300块钱可以买到4000斤粮食,对于一个普通农民来说是笔巨款。但这个价格反而让农民产生了怀疑,他觉得这东西可能比想象中更值钱。 古董商开出的高价让农民意识到这不是普通物件。经过再三考虑,他决定先不急着卖,而是去找专业人士看看。 通过村里人的介绍,农民带着那条断裂的金龙来到了西安文物站。文物站的工作人员看到金龙后立即认出这是件珍贵文物。 专家们花了大半天时间试图修复断裂的金龙。在修复过程中,他们发现这条金龙的制作工艺极为精湛,是典型的唐代皇室用品。 专家一边修复一边感叹,如果能有一个完整的金龙作参考就好了。这句无意的话引起了农民的警觉,他意识到自己可能惹上了麻烦。 文物专家仔细检查后发现,这条金龙采用了独特的三材复合工艺。内部是铁芯,外面包裹青铜,最外层则镀上了黄金。 这种制作工艺在唐代是非常先进的。铁芯提供结构强度,青铜层防止铁锈,外层镀金既美观又能防止青铜氧化。 专家向农民解释,这是一件难得的唐代文物,具有极高的历史研究价值。光从工艺来看,就能反映出唐代金属冶炼技术的高超水平。 金龙的尺寸显示它可能是皇家马车的装饰物。高35厘米,长29厘米的体量,加上2.79公斤的重量,都说明这是一件重要的宫廷用品。 当专家询问金龙的来源时,农民支支吾吾说是祖上传下来的。但专家从金龙的泥土残留判断,这应该是最近才出土的文物。 文物站立即向上级部门报告了这个发现。很快,当地文物部门、公安机关和村委会都参与进来。 在这件事情上,农民提出了自己的要求。他表示愿意上交金龙,但希望能得到一些补偿,主要是解决儿子的房子和婚事问题。 村委会多次找农民谈话,说明私藏文物的严重性。同时也向上级反映了农民的实际困难,希望能妥善解决这个问题。 最终在多方协调下,农民同意将两条金龙全部上交给博物馆。文物部门也对农民的配合态度表示认可,给予了一定的经济补偿,并帮助解决了部分建房困难。 这对金龙被收入西安博物馆后,经过专业修复和保护。断裂的那条金龙被专家们成功修复,两条金龙都得到了妥善的保护。 随着时间推移,这对金龙的价值不断提升。到了21世纪初,类似的唐代文物在国际拍卖市场上已经达到了惊人的价格。 一件唐代鎏金大盖碗在伦敦拍出了158万英镑的高价。相比之下,这对金龙的工艺更为精湛,历史价值更高。 如今,这对金龙的市场估值已经超过5000万元人民币。但它们作为国家文物,被永久保存在博物馆中,成为中国古代金属工艺的重要见证。 这对金龙的发现填补了唐代皇家用品研究的重要空白。它们的制作工艺为研究唐代金属冶炼技术提供了珍贵的实物资料。 从文物保护的角度来看,这是一个成功的案例。避免了文物流失到国外或落入私人收藏家手中。 从1975年到现在,中国的文物保护制度不断完善。现在发现重要文物不仅有明确的奖励制度,还建立了完整的保护流程。