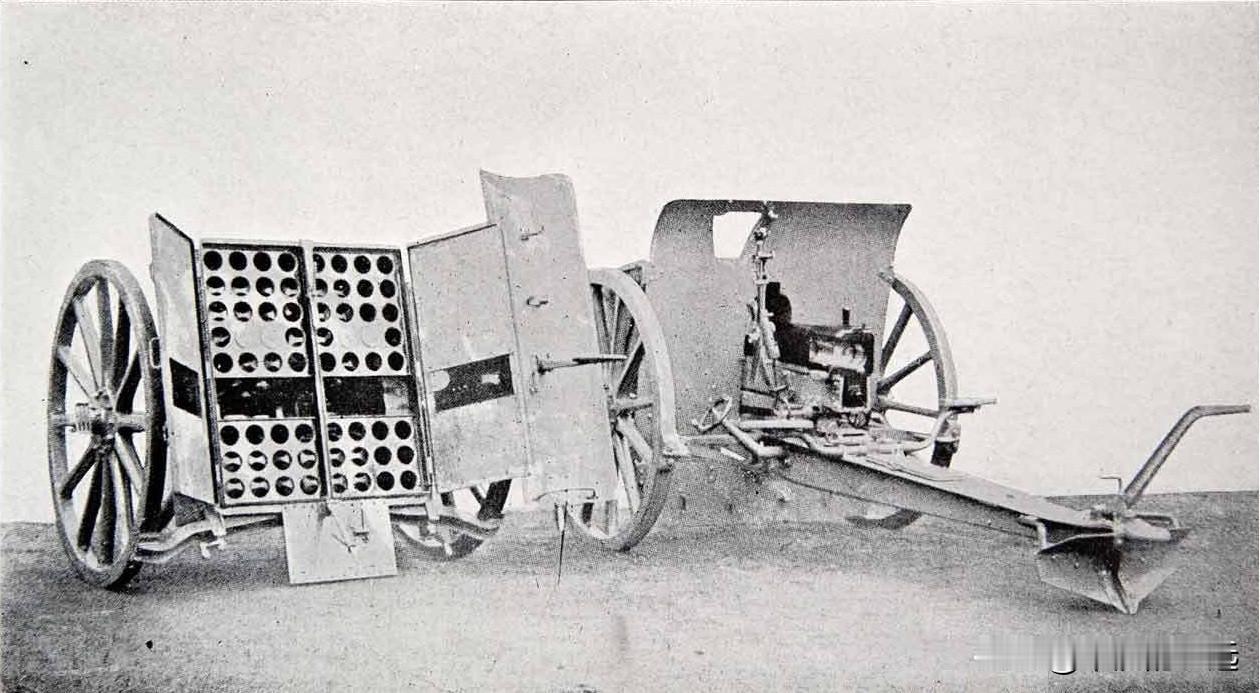

1884年李鸿章去德国访问,德国人给李鸿章推销马克沁机枪。当李鸿章第一次看到这款机枪的时候,他没有先问价钱,而是询问它:“一分钟能打多少发子弹?” 1840年鸦片战争后,清朝的军事落后已经成为不争的事实。英国人用坚船利炮打开了清朝闭关锁国的大门,而这一切不过是噩梦的开始。 随着开放通商口岸的不断增多,西方列强对中国的军事威胁与日俱增。英法联军之役、日本对台湾的侵略、俄国对新疆的觊觎,每一次军事冲突都在提醒着清朝统治者:若不改革军备,终将亡国。 李鸿章作为洋务运动的重要推动者,深知军事装备现代化的重要性。他在淮军中引入了西式火枪、后膛枪,建立了江南制造总局等军工企业,试图缩小与西方国家的军事差距。 然而,仅仅购买和仿制简单的枪炮已经远远不够。1880年代的欧洲,军事技术正在经历一场革命性的变革。新式武器层出不穷,而这些武器的威力远非清军装备的米尼枪、土耳其步枪所能比拟。 1884年,李鸿章以钦差大臣的身份访问欧洲。这次出访的目的之一就是考察欧洲各国的军事工业,为中国的军事现代化寻找出路。 柏林军工厂里,一件足以改变战争形态的武器正在等待它的重要访客。这就是由海勒姆·马克沁发明的全自动机枪,一项彻底颠覆传统作战方式的革命性发明。 与传统火器相比,马克沁机枪的最大突破在于它的自动化设计。这种设计利用了子弹发射时的后坐力,通过巧妙的机械结构实现了自动装弹和发射。 在此之前,世界上最先进的加特林机枪仍需要人工摇动曲柄才能发射。而马克沁机枪只需要扣动扳机,就能持续不断地发射子弹,直到弹药用尽为止。 这种自动化的设计带来了惊人的射速优势。每分钟600发的射速意味着什么?这相当于100名训练有素的士兵同时开火的威力。 更令人惊叹的是马克沁机枪的弹药供给系统。长达6.4米的弹链可以容纳333发子弹,保证了持续的火力输出。这种设计让单挺机枪就能形成一道密集的火力网。 在现场演示中,马克沁机枪展示了它惊人的破坏力。半分钟内,连续不断的子弹击中同一位置,能将粗壮的树干生生打断。这种场景让在场的每个人都意识到:战争的形式将被彻底改变。 德国军方对这种新式武器表现出了极大的兴趣。他们派出了专业的军事专家进行评估,并迅速认识到了这种武器的战略价值。 马克沁机枪不仅能大幅提升军队的火力密度,更重要的是它能有效弥补人力不足的问题。在防御战中,一个配备机枪的工事可以抵挡数百人的进攻。 这种火力优势在进攻战中同样显著。机枪火力可以有效压制敌方阵地,为步兵的推进提供掩护。配合得当的话,可以大大减少进攻方的伤亡。 德国军方的重视是有先见之明的。他们意识到,未来的战场将不再由士兵的数量决定,而是由火力的密度和持续性来主导。 在场的军事专家们都认为,这种武器将成为现代战场上不可或缺的装备。它不仅能改变战术层面的作战方式,更会影响到整个战争的战略布局。 在亲眼目睹了马克沁机枪的威力后,李鸿章面临着一个重大的决策。这种能在一分钟内发射600发子弹的武器,其价格也是惊人的:每发子弹需要耗费4两白银。 简单计算就能得知,一分钟的持续射击就要花费2400两白银。这笔费用足以养活一个营的士兵一个月,而战时所需的弹药数量更是难以估量。 与此同时,德国政府却表现出了坚定的购买意愿。德国军方认为,这种武器的战略价值远超其价格,因此不惜重金采购。 事实证明,德国的决策是正确的。到第一次世界大战爆发时,德国军队的每个步兵师平均装备了324挺机枪,而这些机枪在战场上发挥了决定性的作用。 相比之下,清政府的犹豫不决带来了深远的负面影响。当其他国家都在积极装备现代化武器时,中国军队仍在使用落后的单发步枪。 这种装备差距在后来的战争中暴露无遗。1894年的甲午战争中,装备了大量现代化武器的日本军队,在火力对抗中占据了绝对优势。 历史数据显示,马克沁机枪在多场战役中都展现出了惊人的杀伤力。1893年的罗得西亚战役中,仅4挺马克沁机枪就击退了3000名进攻者。 1898年的恩图曼之战更是证明了这种武器的威力,一场战役就造成了15000人的伤亡。这些数字清楚地表明,机枪已经成为决定战争胜负的关键因素。 直到1934年,中国才开始仿制马克沁机枪,将其命名为"二四式"重机枪。这时距离李鸿章第一次见到这种武器,已经过去了整整50年。 在这50年间,世界军事装备已经发生了翻天覆地的变化。当中国还在仿制马克沁机枪时,其他国家已经发展出了更先进的武器系统。 从1934年到1948年,中国共生产了35272挺"二四式"重机枪。这个数字看似不小,但与当时世界各国的装备水平相比,依然存在巨大差距。