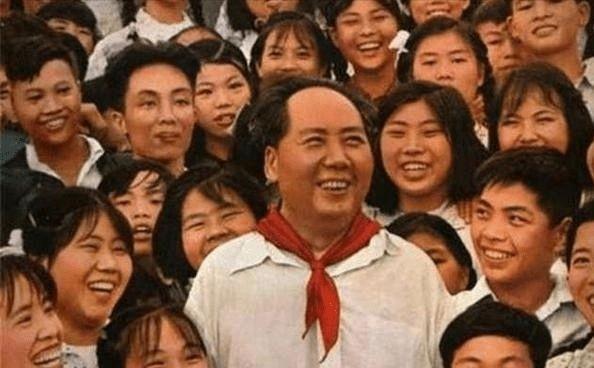

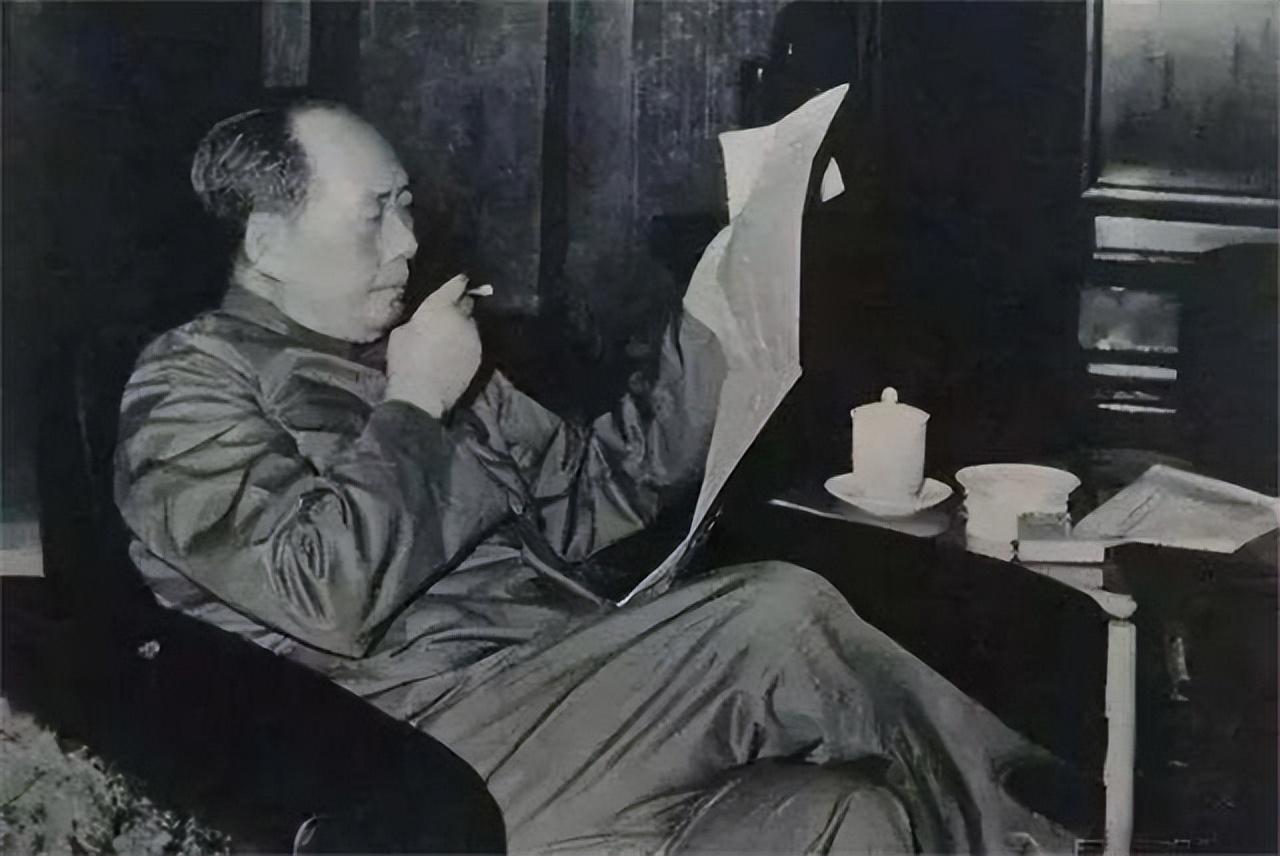

伟人说:“三天不学习,赶不上刘少奇”。刘少奇听说了之后回应说:“一天不用功,跟不上毛泽东”。伟人说这话,是在强调学习的重要性,同时也是夸赞少奇同志的学习能力极强。虽然身居高位,但敢于承认自己的不足,这是一句非常巧妙的语言,且内涵丰富。 1911年,年仅18岁的毛泽东就读于湖南省立第四师范学校。每天清晨,他都是第一个到达图书馆的学生,常常一坐就是一整天。 在求学期间,毛泽东广泛阅读了大量的古今中外著作,特别是对《天演论》、《古史辨》等书籍表现出浓厚的兴趣。他不仅勤奋读书,更善于思考,常常在书本上密密麻麻地做着批注。 与此同时,在湖南省立第一师范学校就读的刘少奇同样展现出惊人的学习天赋。从小,他就以"刘九书柜"的名号闻名乡里,这个称呼源于他排行第九,又总是手不释卷。 刘少奇在求学时期就养成了严谨的学习习惯,每天都会规定自己必须完成的学习任务。他的同窗好友萧劲光曾说,刘少奇在校期间几乎将所有时间都投入到了学习和工作中。 随着革命形势的发展,两位伟人的学习重点逐渐转向了马克思主义理论。在延安时期,毛泽东更是以身作则,倡导全党加强理论学习。 他在延安著名的整风运动中指出:"年老的同志也要学习,就算只剩下十年的生命,也要学习九年零三百五十九天。"这种持续不断的学习精神,深深影响了整个延安时期的学风。 刘少奇同样认识到理论学习的重要性。他经常强调,没有扎实的理论基础,就无法指导好革命实践。 在新中国成立前后,尽管工作繁忙,刘少奇仍然坚持每天抽出时间阅读。他认为,随着革命事业的发展,面临的问题越来越复杂,更需要通过不断学习来提高理论水平。 两位伟人的求知精神不仅体现在个人学习上,更重要的是他们都十分注重理论与实践的结合。毛泽东创造性地发展了马克思主义在中国的运用,而刘少奇则在党的七大上首次系统阐述了毛泽东思想。 他们的学习不是为了个人进步,而是为了更好地指导中国革命。从农民运动到土地革命,从抗日战争到解放战争,他们将所学理论与中国具体实际相结合,推动了中国革命事业的发展。 毛泽东和刘少奇不仅善于学习,更善于将所学知识运用到实践中。在革命的关键时刻,他们的理论素养转化为了指导革命的实践智慧。 毛泽东的诗词创作不仅展现了他的文学才华,更反映了他对革命形势的深刻把握。从"雄关漫道真如铁,而今迈步从头越"到"为有牺牲多壮志,敢教日月换新天",每一句诗词都蕴含着深刻的革命实践思考。 在延安时期,毛泽东运用马克思主义基本原理,结合中国具体国情,提出了新民主主义革命理论。这一理论成果的形成,正是他多年学习与实践相结合的结晶。 刘少奇在华北抗战时期的表现,充分体现了他将理论知识转化为实践的能力。1937年全面抗战爆发后,作为中共中央北方局书记的刘少奇,敏锐地判断出了华北战场的特殊性。 面对日军的疯狂进攻,刘少奇提出了实行小规模游击战术的建议。这一战略决策,为八路军在华北地区站稳脚跟创造了条件。 1938年,在刘少奇的领导下,华北地区的八路军队伍迅速发展壮大。短短一年时间,部队规模就扩大到了十五万六千人,为抗日战争的最终胜利奠定了坚实基础。 在识人用人方面,刘少奇展现出了卓越的眼光。担任新四军政治委员期间,他发掘了粟裕、邓子恢等一批优秀将领。 粟裕在刘少奇的信任和支持下,逐步成长为解放战争时期的重要指挥员。在华东战场上,他指挥的莱芜战役、孟良崮战役等,都为解放战争的胜利作出了重要贡献。 1945年抗战胜利后,刘少奇又一次展现出了卓越的战略眼光。他支持并采纳了黄克诚关于重点发展东北战略的建议,及时向中央提出了"南防北进"的战略构想。 这一战略决策的正确性很快得到了证实。通过实施南兵北调,中国共产党在东北地区建立起了重要的革命根据地,为解放战争的全面胜利创造了有利条件。 正是这种将理论与实践紧密结合的能力,使他们在中国革命的关键时刻能够做出正确决策。从土地革命到抗日战争,从解放战争到新中国建设,处处都留下了他们学以致用的印记。 这种学以致用的革命传统,成为了中国共产党的宝贵精神财富。它告诉我们,学习不是为了学习而学习,而是要把学到的知识转化为推动事业发展的实践力量。 毛泽东和刘少奇之间那句广为流传的对话,体现了两位伟人间深厚的革命情谊。当毛泽东说出"三天不学习,赶不上刘少奇"这句话时,不仅是对刘少奇学习精神的由衷赞赏,更展现了一位领袖对同志的真诚欣赏。 刘少奇以"一天不用功,跟不上毛泽东"来回应,这种谦逊的态度反映了共产党人之间的真挚情谊。两位伟人的这段对话,超越了简单的互相谦让,展现了革命者之间相互学习、共同进步的崇高品格。