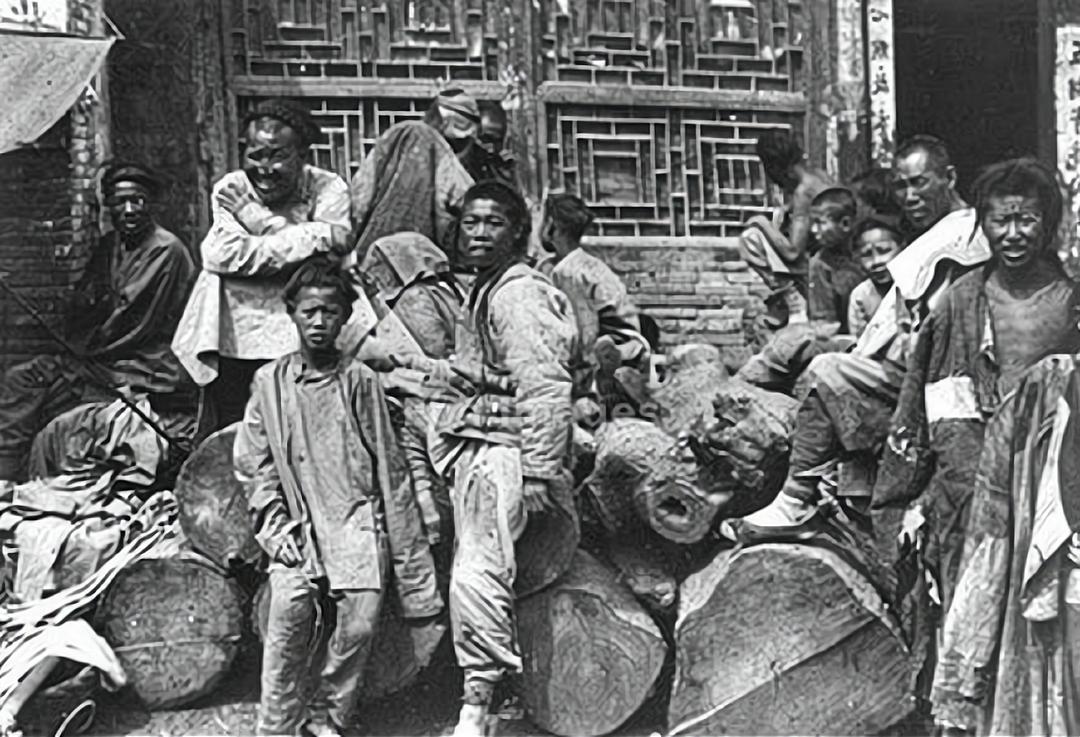

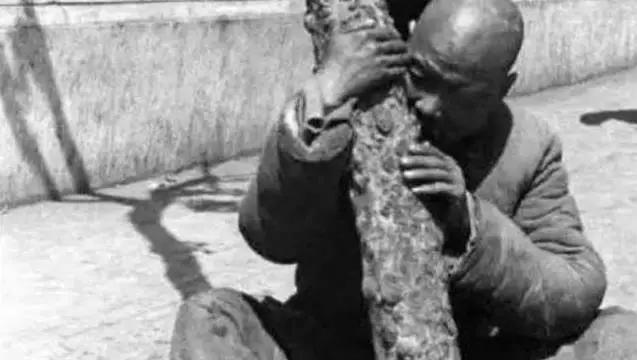

面对古代生态环境虽好却频发饥荒的情境,有人疑惑为何灾民不选择河中丰富的鱼类为食,反而要忍受草根、树皮的苦涩,甚至不惜食用无营养的观音土,质疑他们的选择是否过于愚蠢。 这样的疑问,不禁让人联想到晋惠帝司马衷那句著名的“何不食肉糜”。而一些试图解答此问的人,或言捕鱼技术难掌握,或道鱼肉烹饪不易,又或说鱼肉营养不足且性寒不宜多食,更有捕鱼危险之说,这些解释虽有其理,却未能触及问题的核心。 在生死存亡的关头,人们怎会挑剔食物的口感与营养?有食物可充饥,已是莫大的幸运。灾民之所以未选择捕鱼,实则是因为他们往往无处可捕。 中国古代百姓的生存,极大程度上依赖于自然条件。以旱灾与洪灾为例,旱灾多发于北方,如中原、关中、西北等地,这些区域河流湖泊稀少,以旱地作物种植为主。 一旦遭遇严重旱灾,河流干涸,鱼虾自然无处寻觅。而在水源丰富的地区,洪灾又成为另一大威胁。洪水肆虐时,农田村庄被淹没,鱼虾虽在,却也难以捕捉。 另外,饥荒往往非短期现象,而是持续数年之久。如明朝末年的陕西大饥荒,连续数年的干旱让土地荒芜,百姓家中存粮耗尽,野菜亦难寻,最终只能在绝望中挣扎。 清朝光绪初年的华北“丁戊奇荒”亦是如此,肥沃的土地变得死寂,庄稼绝收,即便某些地区河流中尚有鱼虾,也远远无法满足众多灾民的生存需求。 随着旱情加剧,水资源日益枯竭,鱼虾数量骤减,灾民们只能无奈选择草根、树皮等物充饥。 更为悲惨的是,大灾之后往往伴随着大疫,人们身体虚弱,连挖草根、扒树皮这样的简单劳作都变得异常艰难。 因此,让古代百姓在饥荒中依赖河中鱼虾度日,实属不切实际的幻想。他们选择吃草根、啃树皮,是在那极端恶劣的自然环境与社会条件下,所能做出的最为无奈且悲惨的生存选择。历史古代灾荒年间吃什么?