1971年,埋葬1300年的“天下第一粮仓”被打开,窖里竟装了60多万斤粮食,研究发现这些粮食有机质超过一半之多,古人怎么做到保存这么久的?

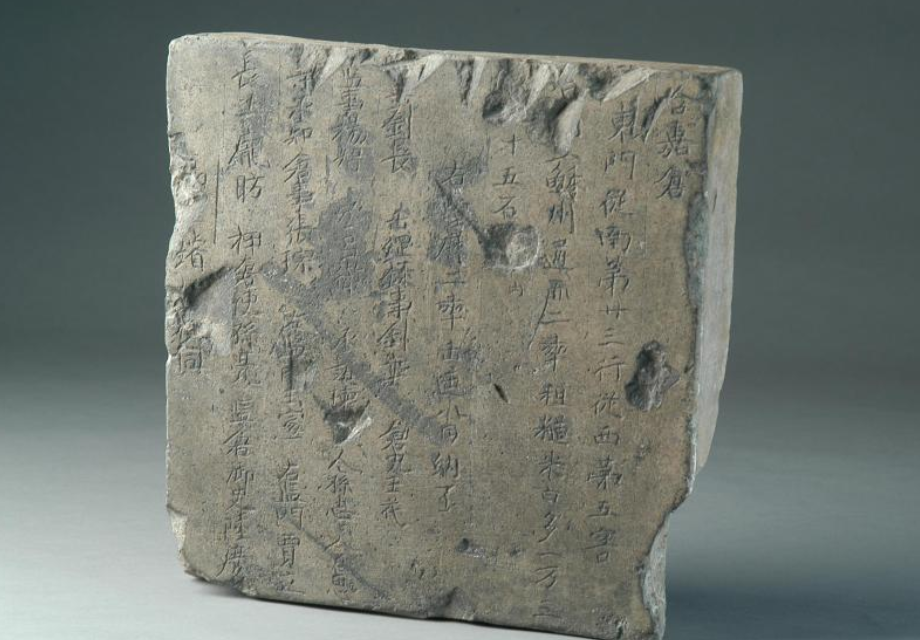

1971年,洛阳。焦枝铁路施工现场,几个六角形大坑意外现身,起初被当作古墓,后来竟发现是隋唐时期最大的国家粮仓——含嘉仓。

更令人震惊的是,窖藏内竟存有60多万斤粮食,部分谷物甚至还能发芽!这简直是时间胶囊,封存了千年前的文明片段,也引发了人们对古人智慧和现代粮食安全的思考。

含嘉仓的出现并非偶然,隋炀帝时,运河南北相连,洛阳变成交通要地。关中这边的粮食不太够,得赶紧从江南那边运些过来。因此,在洛阳建立大型粮仓,既能接收来自各地的粮食,又能保障战略物资供应,可谓一举两得。

含嘉仓的粮食储存量非常大,据说最多时能达到近600万石,差不多是全国粮食储备的一半,可以说是当之无愧的“天下第一粮仓”。它的地理位置也经过精心挑选,地势较高,干燥通风,有效避免了地下水的影响。

粮仓设计成圆锥形的大洞,能装很多粮食,这在当时算是个建筑奇观。含嘉仓的粮食能千年不坏,全靠古代人发明的储粮绝技——席子夹糠法。工匠们先在窖底铺一层炭灰,再铺上草席,起到隔离水分和杀菌的作用。

然后,将粮食和谷糠分层堆放,谷糠可以吸收水分,调节温度,防止粮食发霉变质。

用土将窖口封严,形成一个密闭的环境,杜绝外部湿气侵入。这种方法既能防潮保暖,又能保持通风,堪称古代科技的巅峰之作。对比古今,我们不难发现,虽然技术手段不同,但对粮食安全的重视却是一脉相承的。

古时候,自然灾害挺多,生产力也不高,所以粮食不够吃,饥荒成了常事。因此,建造粮仓、储备粮食成为一项重要的国策。

而含嘉仓的建造和粮食保存技术的应用,正是古人智慧和经验的结晶。如今,科技进步带来了机械化收割、冷藏保鲜等先进技术,但粮食安全依然是国家发展的基石。我们制定了18亿亩耕地红线,并在国际市场大量收购粮食,都是为了保障粮食供应,稳定物价,应对突发事件。

这与古人“广积粮,高筑墙”的理念异曲同工。含嘉仓的发现,不仅让我们惊叹于古人的智慧,也提醒我们居安思危,时刻重视粮食安全。

从“席子夹糠法”到现代化的粮仓管理系统,技术的进步从未停止。未来,我们需要继续探索新的储粮技术,提高粮食利用效率,减少粮食损耗,才能更好地应对气候变化、人口增长等带来的挑战。

古人对粮食的敬畏,源于对生存的渴望。他们明白“吃饭是天大的事”,对每一粒米都当成宝贝一样珍惜。这种精神,我们得一直记着,一代代传下去。

在科技日新月异的今天,我们更应该脚踏实地,学习古人的智慧,不断创新,才能创造新的奇迹,保障国家的粮食安全,让“手中有粮,心中不慌”不再只是一句口号。