1944年,"大汉奸"郭绍绪请日军高层在家喝酒,席间,他大喊一声:"上炖鸡!"话音刚落,便掏出手枪,对着为首日军的脑袋就是一枪…… 1944年的豫西,战火纷飞。日军的铁蹄踏遍了这片古老的土地,带来了前所未有的劫难。在这片曾经富庶的乡土上,烧杀抢掠成了家常便饭,百姓们终日惶惶不可终日。房屋被焚毁,田地被践踏,乡亲们东躲西藏,有的被抓去做苦工,有的干脆逃难他乡。这片土地上弥漫着恐惧与绝望的气息。 就在这样的时局下,一位名叫郭绍绪的人即将在历史的长河中留下浓墨重彩的一笔。郭绍绪出生于1903年,是河南伊川县葛寨乡黄兑村人。命运似乎从一开始就没有给这个男孩好脸色看,七岁那年,他的母亲撒手人寋,两年后父亲也离开了人世。孤苦伶仃的少年郭绍绪,在乡亲们的帮助下艰难度日。 然而,生活的磨难并没有打垮这个倔强的少年。到了19岁,郭绍绪毅然加入了镇嵩军。在那个兵荒马乱的年代,他选择了从军报国的道路。上世纪20年代中期,他就投身革命工作,在动荡的时局中寻找着救国救民的出路。凭借着过人的才干,他最终在国民党军队中崭露头角,成为了第二军军长王凌云的副官。 1944年深秋,一封来自家乡的电报,彻底改变了郭绍绪的人生轨迹。这是一封来自王凌云军长母亲的急电,电报中说豫西已被日军占领,恳请派人前来接应她们去重庆避难。当时王凌云正在后方整顿军务,分身乏术,于是委派郭绍绪带领后勤军需科长赵子和副官蒋保林等人,秘密潜返豫西执行这项艰巨的任务。 在返回家乡的路上,郭绍绪亲眼目睹了一幕令人心碎的场景:日军正在一个村庄实施"三光政策",烧杀抢掠无所不用其极。村民们的哭喊声、日军的狞笑声,还有燃烧着的房屋发出的噼啪声,交织成一曲令人毛骨悚然的乐章。这一幕深深刺痛了郭绍绪的心,也坚定了他要为同胞报仇的决心。 当郭绍绪一行人终于抵达伊阳时,发现当地已完全落入日军掌控之中。他们小心翼翼地与王凌云的母亲取得了联系。老人家向他们详细讲述了日军在豫西的暴行:强征壮丁、抢掠粮食、凌辱妇女,无恶不作。听完这些,郭绍绪当即表态,一定要给日寇以沉重打击,为死难的同胞报仇雪恨。 为了实施计划,郭绍绪首先联系了伊阳县蔡店乡冷铺村的马三俊和社康扒村的袁好文等当地志士。这些热血男儿很快达成共识,决定成立"人民自卫团",以此作为打入敌人内部的突破口。表面上,他们要装作依附日军的傀儡武装,实则暗中蓄势待发,等待时机给予敌人致命一击。 要取得日军的信任并非易事。郭绍绪不得不陪同日军四处巡查,面对乡亲们的唾骂和鄙夷眼神。每当日军盘查可疑人员时,他总是设法周旋,暗中放走了不少抗日志士。这支"自卫团"的战斗力和组织纪律,远超日军预期。渐渐地,日军对这支队伍的戒心逐渐放松,开始重用郭绍绪。 为了寻找消灭日军的最佳时机,郭绍绪曾两次设宴试探。第一次,他以庆贺成立自卫团为名邀请日军,但对方并未上钩。第二次借口修建碉堡竣工设宴,日军只派来了一个中队长和曹长,时机仍不成熟。经过这两次失败的尝试,郭绍绪意识到必须找个更有说服力的由头 行动前夜,郭绍绪召集战友们秘密聚会。众人围坐在昏暗的油灯下,重申血战之志。有人提议趁七夕佳节设宴,这个提议立即得到郭绍绪的赞同。他深知日本人对中国传统文化颇感兴趣,便将七夕节说成是中国最重要的传统节日之一,这个说法果然打动了日军。 1944年8月25日,农历七月初七。郭绍绪精心布置了宴会场地,特意将餐桌安排在室内,这样既符合中国待客之道,又便于伏击。当日下午两点左右,日军第11中队长榊亲志中尉等七名军官陆续到场。他们虽然一开始坚持要在外面就餐,但经不住郭绍绪搬出"中国传统礼仪"的说辞,最终都进了屋。 酒过三巡,菜过五味,日军军官们渐渐放松警惕,除了大队长大内义弘还带着手枪外,其他人都将武器靠墙放置。郭绍绪频繁出入房间布置,引起了大内义弘的怀疑。但他巧妙地以感冒咳嗽为由搪塞过去,反而赢得了对方对其懂礼貌的赞赏。 终于,时机成熟。郭绍绪站起身来,提议要亲自去厨房取一道特色菜。回来时,他突然高喊一声:"上炖鸡!"这是行动的暗号。话音未落,他已经掏出手枪,对准大内义弘的脑袋扣动扳机。其他伏兵同时行动,有的用酒壶砸向日军,有的直接开枪射击。顷刻之间,屋内的日军军官全部倒在血泊之中。 这次行动共歼灭日军指挥官8名,击毙普通日军40余人,震动了整个豫西地区。日军后来将这次惨痛教训写入了《战时丛书》,称这是一次最为惨重的损失。

讷讷

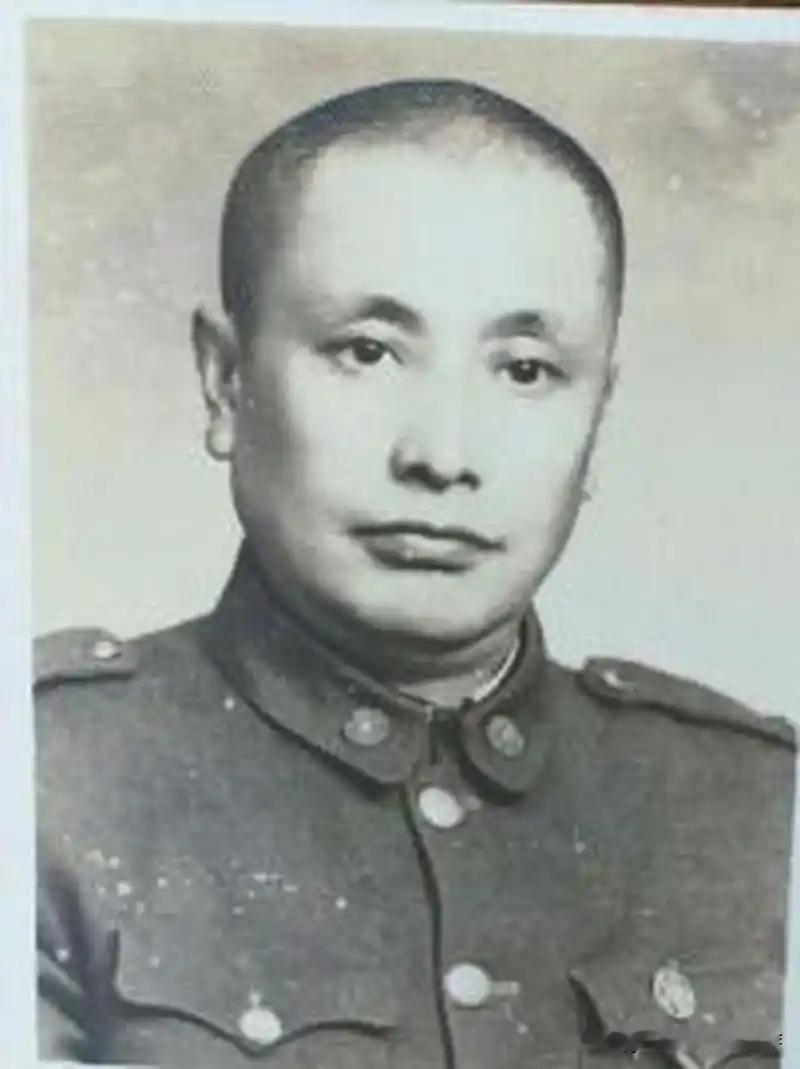

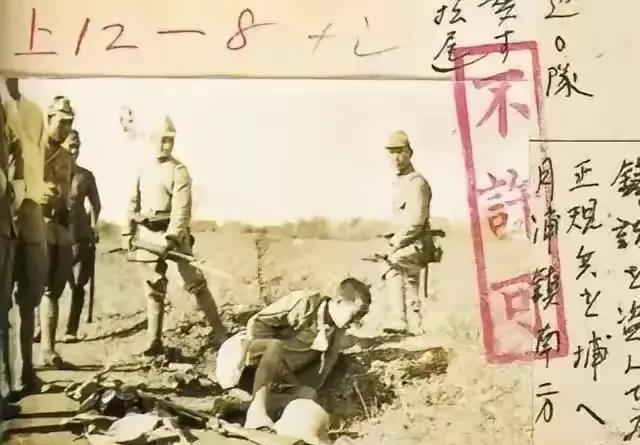

民族脊梁!