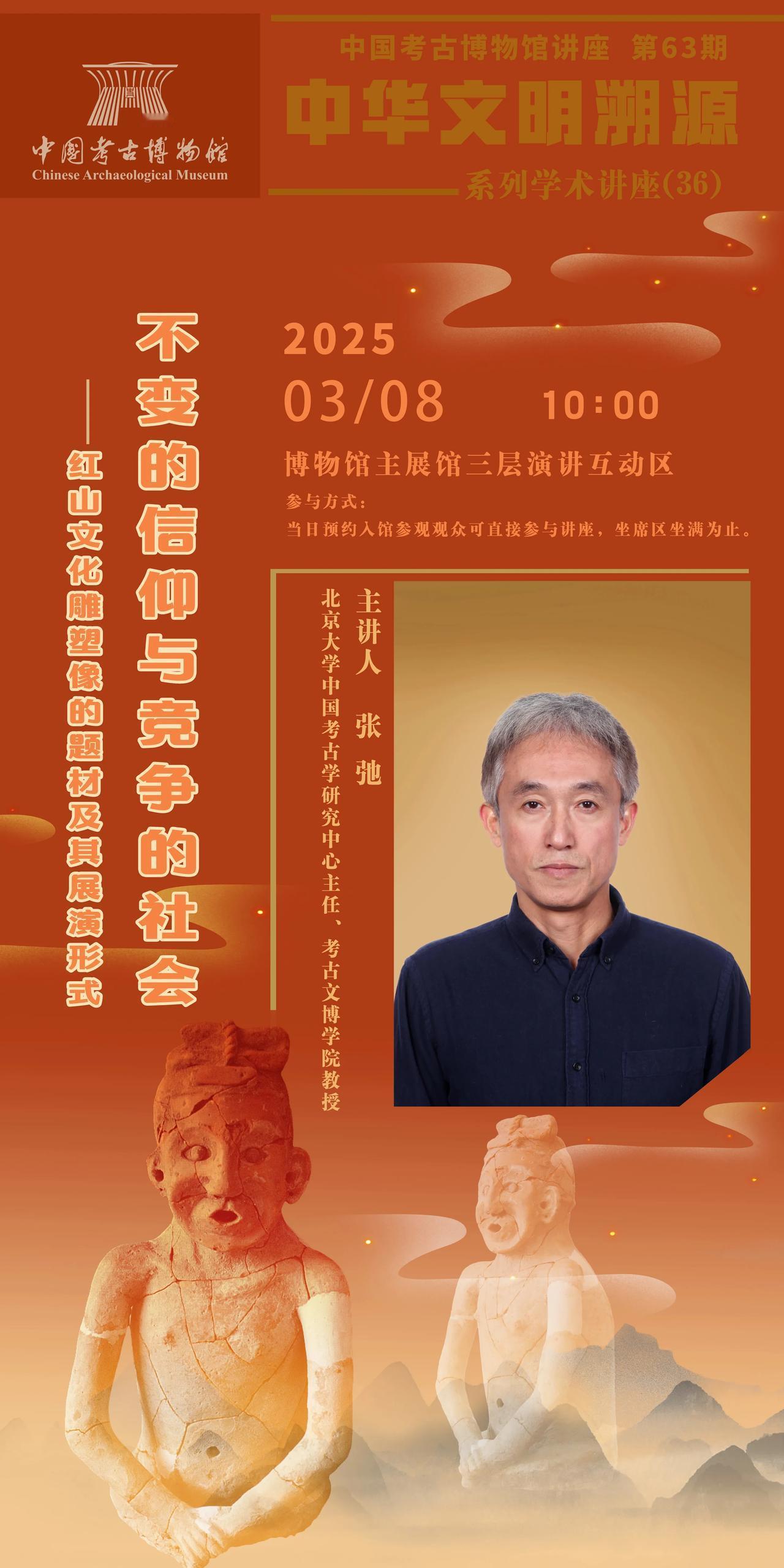

兴隆洼到红山文化的社会信仰中,一直有一种大型石雕、陶塑和泥塑的盘膝正坐人像,像端坐于居室中灶后的“中霤”位置,红山文化时期还见于积石冢上或墓地上的“享堂”中,但不同地点的人像发饰、冠带、形象不同,同一地点也有性别的不同,是当时社会信仰的“主神”—近祖祖先神。另一种是小型的石雕、蚌雕、骨雕和玉雕的动物肖形,在兴隆洼文化时期只有所谓“人面”和“兽面”,红山文化时期则有猛兽、猛禽、龟鳖和昆虫,佩戴在活人和死人的身上,是“护持神”一类。“主神”的形象和位置一直稳定,但展演和祭祀的地点越来越公开化,神像的体量也越来越大,与当时社会竞争日趋剧烈,社会规模不断增加的趋势步调一致。 主讲人简介张弛,北京大学中国考古学研究中心主任,北京大学考古文博学院教授。研究方向为中国新石器时代考古。参与和主持发掘过万年仙人洞、天门石家河、邓州八里岗、淮阳平粮台等遗址,负责国家重点研发计划:“长江流域文明进程研究”等多项课题。出版专著《长江中下游史前聚落研究》《社会权力的起源:中国史前葬仪中的社会与观念》。