P1-12,北朝石造像

P13-16,法海寺[搜索高亮]出土的建筑柱础

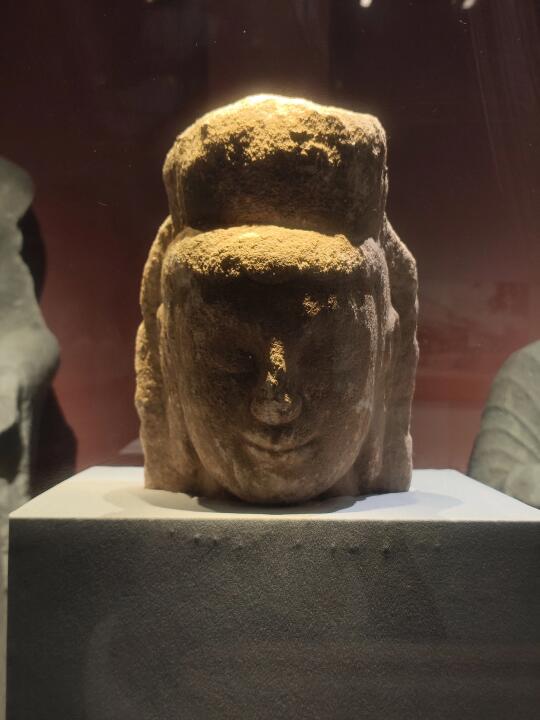

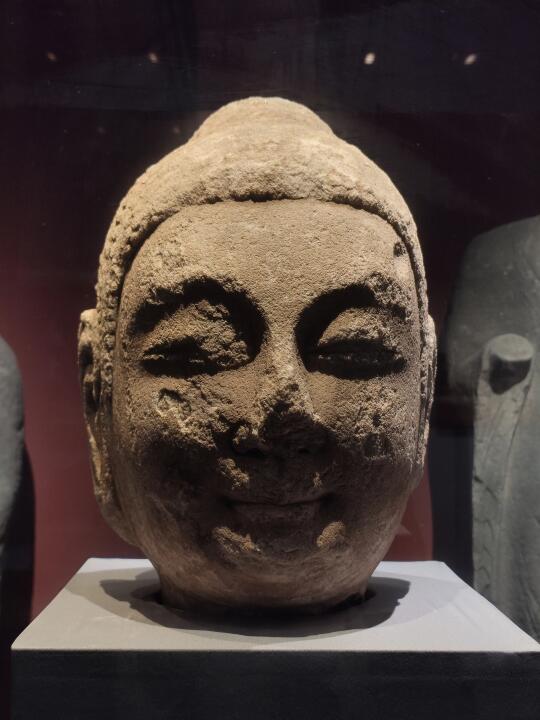

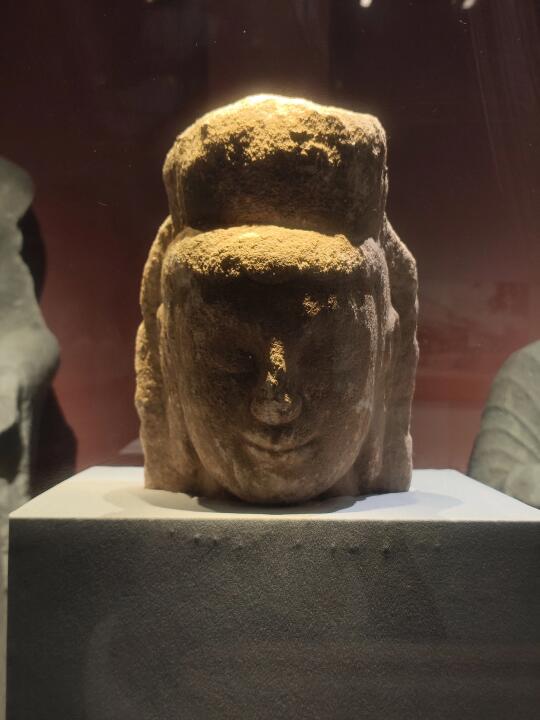

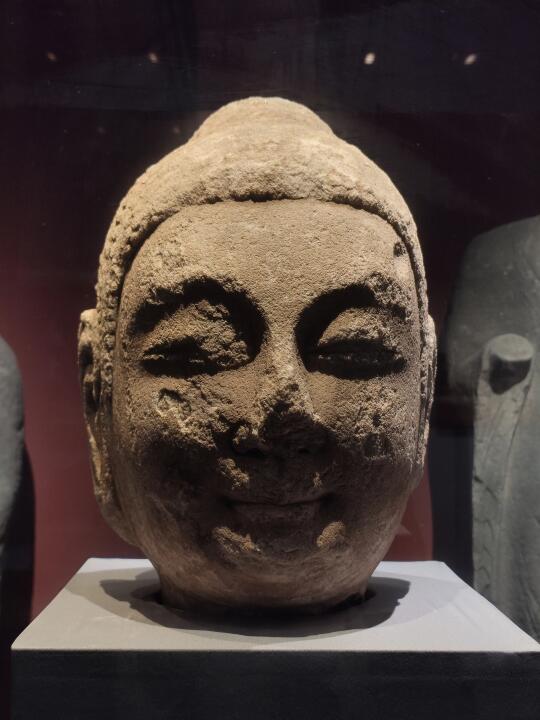

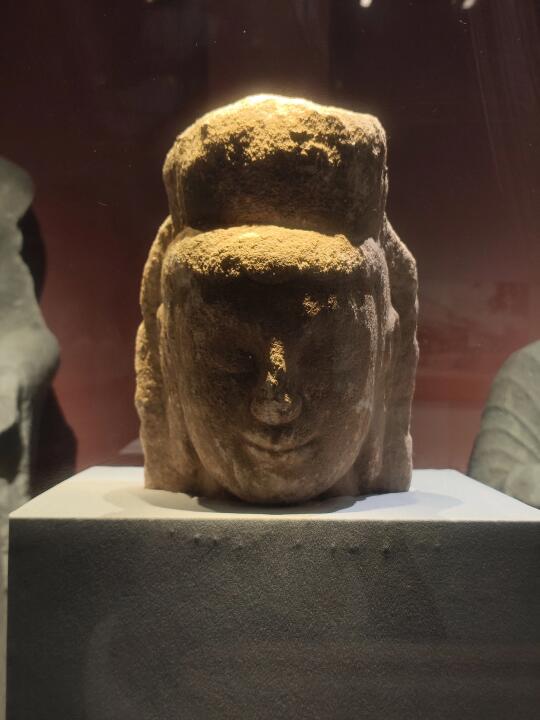

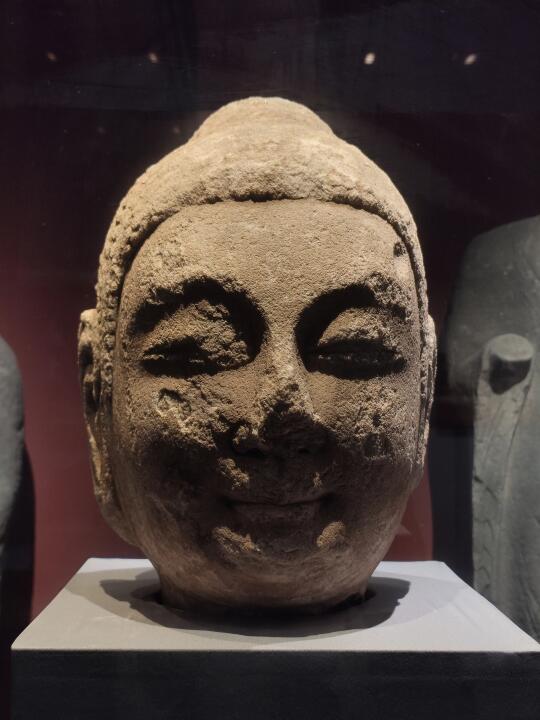

【P1-12,北朝石造像】

1980年春,青岛法海寺前出土一批残缺不全的石造像,头、肢体共120余件,有一佛像的长方形底座上镌有“大齐武平二年岁次辛卯”,得知这些佛像是造于北齐后主高纬武平二年,即公元571年。

这批石造像埋于1.5米深的地下,均为项东、胸南向有顺序地排列,发现后未全部挖掘出来,尚有部分埋于地下。

石造像比例匀称,衣纹流畅,造型优美,神态生动,能透过衣衫的质感,刻划出优美的体态和丰润的肌肤,充分显示了当时造像雕刻艺术的高超水平。

出土的石造像应是寺庙原来的供神,关于被毁原因,目前认为是唐武宗会昌五年(公元845年)“会昌灭法”时被毁。

法海寺位于城阳区夏庄街道办事处源头村东侧,为青岛地区最古老的―处佛教寺院,因纪念创建该寺的第一代方丈法海大师而得名。现为山东省文物保护单位。

据原庙碑记载,法海寺始建于曹魏,宋以后各代多次重修,1956年又重修。法海寺创建时的祀神、殿堂规模已无法考证,只知元代延祜二年(1315年)重修规模大体是:“首创法海堂五间,前后六楹七柱,既塑禅迦五士,兼饰观音一堂,金碧灿然,功勋备矣。然后创建云堂、耳室、僧寮,皆砌门窗。……四十间……为当代之宏观。”整个建筑坐北朝南,中轴线上自南而北依次为山门、大雄宝殿、后殿。大雄宝殿面阔五间,歇山式木结构,前有碑亭两座分东西并列,东为清康熙五十二年(1713年)重修碑记,西为元泰定三年(1326年)《重修法海寺碑》,两碑均高3米,宽1.3米,都记载着法海寺重修经过。

现在的法海寺,是1934年重修后的规模,重修时拆除八蜡殿、娘娘殿,并将该寺分为前后两院。

法海寺为佛教临济派,寺庙坐禅、挂单、收徒,是崂山境内唯一传戒的丛林寺。寺僧早晚诵经,有木鱼、磬、小钹、碰钟、吊钟伴诵。乡民办丧事,只要送香火钱,便在庙内诵经祈祷,寺僧不去民家作法事。

1956年,政府曾拨专款对该寺进行修葺,直到1966年该寺仍十分完好。“文革”中,法海寺遭到破坏,仅存大殿1座、门楼1个,且已破损不堪,其余房屋大多倒塌拆除。

法海寺西侧是寺僧墓地,凡修建法海寺有功的和尚,死后筑塔葬之,名寿塔。这里原有三座墓塔鼎立,一是元泰定年间为圆通筑的寿塔,另外两座是明永乐年间为广进和玉柱筑的寿塔,已被破坏。

青岛博物馆