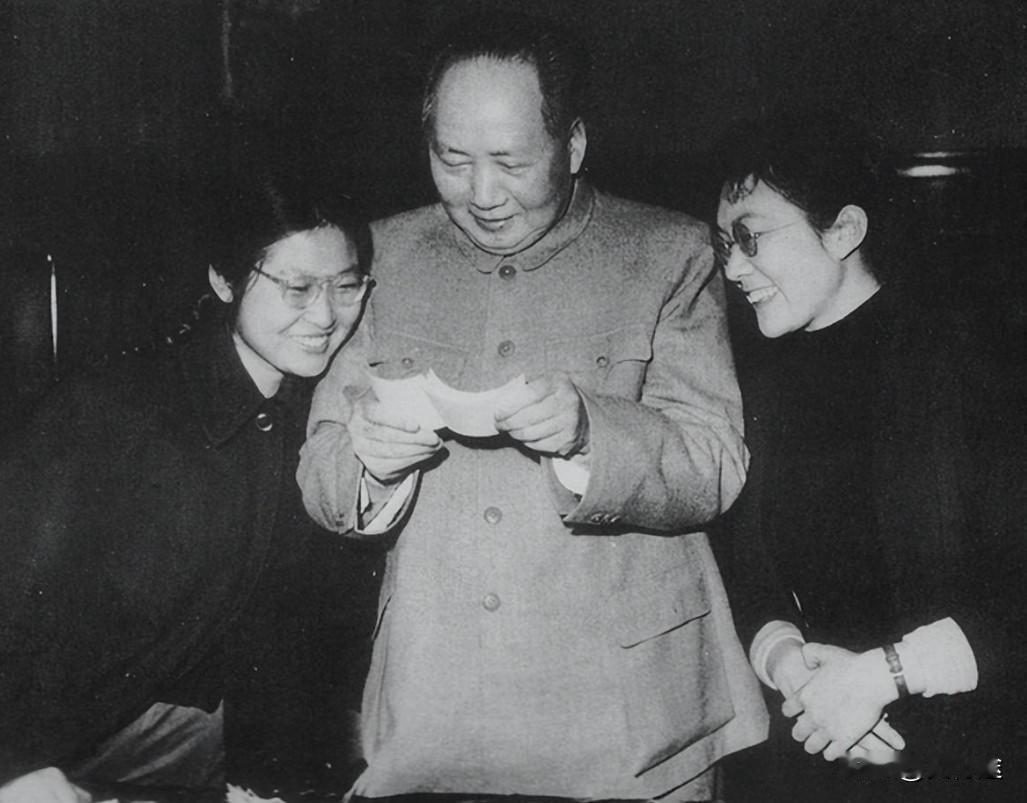

毛主席弥留之际握住女儿手闭目不语,李敏想抽出,主席不放眼含泪水。 1976年初秋,毛主席的健康状况已经相当堪忧。 尽管他的身体日益虚弱,但他的思维却依然敏锐,宛如一棵在沙漠中依旧保持着绿意的孤树。 那时,他仍旧坚持不懈地关心世界事务——无论是中国的内政,还是国际舞台的动荡,毛主席似乎永远无法摆脱对全球政治脉搏的关注。 9月6日,毛主席依然在弥留之际关心着日本的选举局势,当时,他躺在病床上,气息微弱,声音几乎无法听见。 医生和工作人员面面相觑,纷纷不解他想要什么,就在这一刻,毛主席轻轻地敲了敲床头的木板,用眼神示意,他似乎想表达什么。 工作人员小心翼翼地靠近,尝试理解他的意图。 终于,他伸出三根手指,似乎在传递着对日本三木选举结果的关心。 当时的毛主席,尽管全身乏力,却依然无法忘记那些关乎国家利益和国际局势的重要信息。 虽然身体已几近虚弱,但他的眼神和心思却未曾迷失,这个细微的细节,也从侧面体现了毛主席晚年保持的思维敏捷和政治家的敏感。 尽管身体虚弱,他的精神世界依然清晰,李敏、叶剑英等人的到来,让毛主席最后的时光充满了深情和凝重。 1976年秋,毛主席的健康状况日益危急,身体的虚弱与日俱增,而他深邃的目光中依然流露出对这个世界的关怀与责任。 在这一切都逐渐趋向沉寂的时刻,毛主席的心里始终有一份特殊的牵挂——那就是他的女儿李敏,她并非毛主席唯一的亲人,但却无疑是他晚年最为依赖的精神支柱。 李敏在毛主席病重期间几乎始终陪伴在床前,照顾着父亲的日常生活和起居,尽管这个伟大人物的存在似乎在中国历史中已占据了几乎所有的光辉与重心,但在李敏的眼中,父亲依旧是那个在她小小的世界中占据最重要位置的人。 对于毛主席来说,李敏无疑是他生命中的一部分,尤其是在这临终的时光里,他们之间的情感交流,比任何话语都显得更加深刻和真实。 即使毛主席的身体越来越虚弱,他的思维却依然清晰,甚至连细微的家庭细节都未曾遗忘。 某一时刻,毛主席依旧能够准确地算出李敏的生日和年龄,仿佛岁月的流逝对他来说从未改变。 他望着女儿的眼神里,充满了温柔与关爱,这不仅是一个父亲对女儿的亲情流露,也体现了毛主席在疾病和衰老面前依然保持的那份清晰与敏锐。 在外人看来,李敏或许已经是个成年的女性,但在毛主席心中,她依旧是那个在怀中被抱起的小女孩,那份对女儿深沉的父爱,穿越了岁月的长河,成为他晚年最重要的情感依托。 毛主席对李敏的关注和深情,不仅仅通过言语和关心表现出来,更多的是通过细微的眼神与无声的交流。 尽管身体日益衰弱,毛主席在意识清醒时依然能准确地记起许多细节,记得与李敏共同度过的时光,记得她的成长轨迹。 那份父爱的深沉,非言语可以表达,而是通过每一个眼神、每一个动作传递出来的,这些无声的交流,构成了毛主席最后时光中最珍贵的情感纽带。 李敏的陪伴,已经不仅是日常生活的照料,更是毛主席内心深处最强烈的依赖。 在毛主席弥留时,李敏的每一句话,甚至每一个微小的举动,都无声地给予了父亲巨大的安慰。 毛主席虽然无法再像年轻时那样口若悬河,但他用眼神与李敏沟通,彼此之间的默契不言而喻。 这段父女情深,不仅仅是对一个伟大父亲的回忆,它更是毛主席一生情感的真实写照。 他在时代洪流中的伟大与坚韧,在与李敏之间的互动中找到了最后的宁静与温暖。 毛主席的离世,带走了一个时代的符号,但他与李敏之间深沉的情感,依旧在历史的长河中激起阵阵涟漪,永远不会消失。 李敏见证了父亲生命的最后时光,而她和毛主席之间那份无言的默契,注定将成为这段历史最动人的篇章之一。