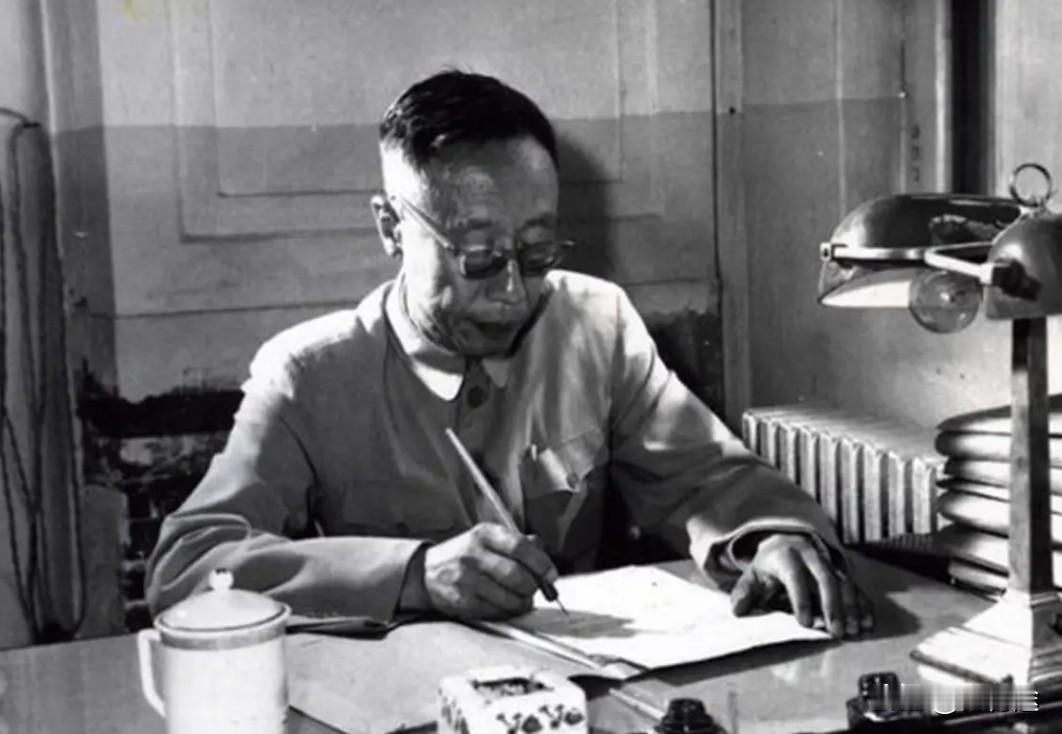

对于溥仪去世,新华社的一篇报道,字不多,占的地方不大,言简意赅。 1959年,对于溥仪而言,注定是一个极具转折意义的年份。 那一年,他从历史的深渊中挣脱出来,获得了特赦,彻底摆脱了“战犯”的身份,重新成为一名普通公民。 他曾是清朝的“末代皇帝”,曾在故宫内外享尽荣华富贵,但也曾是二战后被俘的战犯,过着囚禁与审判交替的生活。 那些年,他的名字早已不再与尊荣、权力挂钩,而是与屈辱、审判和政治斗争紧密相连。 获得特赦后,溥仪的身份转变让他陷入了一种极其复杂的心情。 作为“天子”出身,他一度无法适应从帝王之尊到普通百姓的身份落差。 那段时间,他常常独自沉思,回忆起曾经在紫禁城中的日子——那些宫廷的繁华、礼仪的隆重、无数臣子围绕着他恭恭敬敬的场景。 如今,这一切都已经成为过去,甚至连普通的百姓身份也让他感觉陌生而局促。 作为曾经的皇帝,溥仪不得不面对一个最为残酷的现实:他不再是国家的象征,他只是一个普通的中国公民,和那些生活在普通人群中的人一样,感受着社会的喜怒哀乐。 这种转变并非一蹴而就,1960年11月26日,是溥仪的生命中一个极为重要的日子。 这一天,他第一次参加了人民代表选举投票。在那之前,溥仪曾多次反复思考自己是否应该行使这一权利。 毕竟,在他的记忆中,选举与政治从来都是与权力和贵族挂钩的事情。 皇帝一生都处在最高的位置,只有命令和执行,根本无法与普通民众一样参与选举,表决国家的未来。 溥仪心中曾一度惶恐,怀疑自己是否拥有选举的资格。 但在经过一番确认后,他终于得到了答复:他作为中华人民共和国的公民,拥有和其他所有人一样的选举权。 这一消息让溥仪既感到惊讶又充满敬畏。 他曾经生活在皇宫的黄金屋中,至高无上的身份让他始终难以平视别人,而现在,他竟然能够与那些普通的百姓一样,在选举中行使公民权利,这种变化,带给他的是无法言喻的震撼与不安。 那天,溥仪穿上了自己为会见外宾所准备的中山装,这身衣服仿佛让他回到了过去的某种荣光中。 溥仪拿着选民证的那一刻,内心充满了复杂的情感。 他看着那张平凡无奇的选民证,忽然意识到,曾经象征着皇权与权力的名字“爱新觉罗·溥仪”在今天的选民名单上,与普通的百姓并无二致。 投票当天,溥仪的心情异常激动。 当他站在那只鲜红的票箱旁,面对着自己即将做出的选择,内心的自豪感与释然交织在一起。 那一刻,溥仪感到自己不仅是一个身份转变的见证者,更是历史进程中的一部分。 他不再是过去那个有着深宫寂寞的皇帝,而是一个普通的公民,拥有平等的权利,能够像其他人一样,影响国家的未来。 溥仪的自我觉醒并不止步于此,在他获得特赦后的几年中,他开始反思自己的过去,撰写回忆录《我的前半生》。 在创作的过程中,溥仪一度深感困惑,曾尝试在每一段回忆后加入冗长的自我批评。 因为他深知,自己曾经的作为已经给国家和人民带来了深重的灾难,那个深陷权力漩涡的“皇帝”已无资格自诩为英雄。 在溥仪的写作过程中,周恩来看到了这本回忆录的草稿,并提出了自己的建议。 在周恩来的帮助下,溥仪的回忆录逐渐完成,并于1964年正式出版。 当《我的前半生》问世时,它并未如许多回忆录一样炫耀个人的辉煌,而是摒弃了宫廷的浮华,揭示了溥仪作为“末代皇帝”与普通人生活之间的巨大鸿沟。 他没有再遮掩自己的软弱和无奈,而是毫不保留地展示了一个曾经在权力面前无所适从的人的内心世界。 溥仪的健康状况在晚年时急剧恶化,当时,他开始感到身体的极度虚弱,尤其是肾脏问题愈发明显。 溥仪并没有向外界透露这些身体上的痛苦,依然坚持着自己的工作和生活。 对于他来说,生活的平静和正常已经变得弥足珍贵。 尽管身体逐渐不堪重负,他依然坚持参与日常的事务,尽管与他曾经的帝王身份完全无关,那些看似平凡的任务,却是他对生活的珍视和对自我价值的重新认同。 每当夜深人静时,溥仪常常会感到一阵阵刺骨的疼痛,肾脏的不适让他几乎无法入睡。 妻子李淑贤在这时总是紧紧守在他的床前,尽管溥仪不愿让她担心,却还是从她眼中看到了那份深深的忧虑,李淑贤每次轻声安慰他时,溥仪都会露出一个微弱的笑容,尽管他知道自己已不再拥有曾经的强健体魄,但有她在身边,似乎一切苦痛都可以暂时忍受。 两人并没有过多的言语,更多的是沉默中的陪伴——这种平凡却深沉的温暖,成了他晚年日子中最为珍贵的慰藉。 1967年,溥仪的病情终于进入了终末期。 他的身体已完全无法承受病痛的摧残,越来越多的时间被困在床上,甚至连最简单的动作都变得异常困难。 他再也不能亲自出席政协会议,也无法像以往一样参加任何公众活动。 10月17日的清晨,溥仪静静地离世了。 溥仪去世后,按照他的遗愿,他的葬礼并没有按照满族的传统进行,溥仪的骨灰被安放在了八宝山人民公墓。