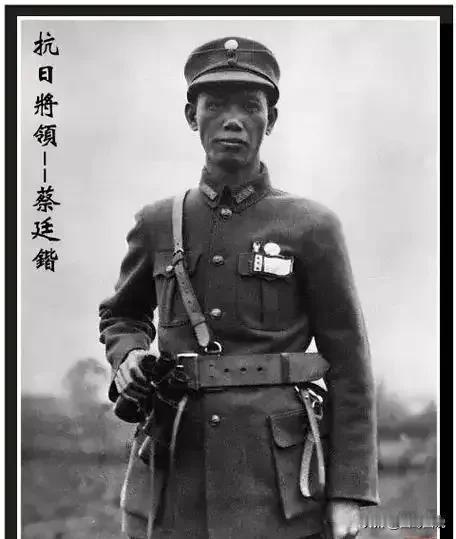

功德林改造那会,态度最强硬的人叫刘镇湘,这个人比黄维态度还硬,而刘镇湘这个人也很有意思,他的弟弟叫刘镇夏,是我党人员。功德林改造期间,著名的煤山大捷就是刘镇湘发动的。 刘镇湘,本名刘浓奋,1906年出生于广西防城。他的军旅生涯始于1926年,从黄埔军校第五期毕业后,加入了叶挺独立团,参加了北伐战争。 北伐战争期间,刘镇湘以勇敢善战著称,被委以重任,担任特务连连长。1927年8月,他又参加了震惊中外的南昌起义。起义失败后,刘镇湘随部南下,投奔了当时割据广东的陈济棠。 在陈济棠部,年轻的刘镇湘再次展现了他的军事才能,很快升任团长。然而,陈济棠的军队在与蒋介石的中央军作战中失利。刘镇湘转而投靠了蒋介石,从此在国民党军队中平步青云。 1937年,日本帝国主义发动全面侵华战争。刘镇湘此时已是国民党军中的重要将领,他率部在湘桂粤等地浴血奋战,与日寇展开殊死搏斗,屡建战功。在敌军武器装备占尽优势的情况下,刘镇湘指挥部队因地制宜,利用地形地物,给侵略者以沉重打击。 在抗战胜利后爆发的解放战争中,刘镇湘却走上了一条与人民为敌的道路。他没有看清时代大势,没有顺应历史潮流,而是继续追随国民党反动派,站在了人民的对立面。 解放战争进入关键阶段,刘镇湘被任命为国民党军第64军军长,成为华东战场的重要将领之一。在1948年11月的淮海战役中,第64军在徐州以北的碾庄一带,与解放军展开了殊死搏斗。 面对解放军的重重包围,刘镇湘表现得异常顽固。他拒绝了上级撤退的命令,坚持要与解放军决一死战。这一决定,导致了第64军全军覆没的悲惨结局。1948年11月22日,碾庄失守,超过3万国民党军被歼。黄百韬自杀身亡,刘镇湘被俘。从一个抗日名将,到一个人民的俘虏,刘镇湘完成了他在历史舞台上的转身。 刘镇湘被俘后,被送往了位于南京的功德林战俘管理所。这里关押着大批国民党军的高级将领,他们中有的人已经接受了改造,但也有一些人态度十分顽固。刘镇湘无疑是其中最强硬的一个。 功德林战俘管理所是一个神奇的所在。它不仅关押着国民党的战俘,也囚禁着一批日本战犯。在这里,昔日的敌我双方竟然成了难兄难弟,被关在一起接受改造。 一开始,刘镇湘在功德林的表现十分抗拒。他不愿意参加学习,对改造工作消极对抗。这位黄埔五期毕业的高材生,对共产党的改造嗤之以鼻,他坚信自己所选择的道路是正确的。 刘镇湘的态度之强硬,在战俘中是出了名的。他那倔强刚烈的性格,在敌人面前是一种可贵的品质,但在人民面前,却成了他接受改造的最大障碍。就连向来以顽固著称的黄维,都没有刘镇湘那样不可一世。 在功德林期间,发生了一件轰动全国的事件,这就是著名的"煤山大捷"。事情的起因,是日本战犯在院子里打网球,一个球不小心滚到了刘镇湘的脚下。 刘镇湘对日本人恨之入骨,他一脚把球踢开,看也不看那日本战犯一眼。日本战犯哪肯善罢甘休,他们找到管理人员,要求处置刘镇湘。 刘镇湘却不以为然,他痛斥日本战犯的嚣张气焰,大骂他们是战争罪犯,理应对中国人民认罪伏法。双方争执不下,险些大打出手。 最后是管理人员出面,这才平息了事端。但刘镇湘的强硬态度,已经在战俘中引起了轰动。这个名叫"煤山"的院落,因刘镇湘的事迹而名声大噪。 除了对日本战犯,刘镇湘对管理人员也是不假辞色。他曾多次公开表示,宁可战死,也不愿改造。这种言论,在当时可以说是大逆不道,触犯了管理人员的底线。 有一次,刘镇湘在宣传栏上看到了一幅战马图,他当众拍着画,嘲讽道:"这不就是在拍马屁吗?"在场的人无不哗然,办宣传栏的人更是气得脸色铁青。 要知道,这期宣传栏可是杜聿明、王耀武等人主持的,刘镇湘这一番话,等于得罪了功德林里的大半个管理层。但他丝毫不以为意,依旧我行我素。 刘镇湘的强硬态度,在战俘中是一种另类的存在。有人佩服他的倔强,有人鄙夷他的顽固。但不可否认,他以超乎寻常的意志力,抗拒着改造的进程。 这样的态度,注定了刘镇湘在功德林的日子不会太好过。他成了最后一批获得特赦的战俘,在这里足足关押了20多年。当他终于重获自由时,外面的世界已经发生了翻天覆地的变化。 随着时间的推移,刘镇湘开始意识到,他所坚持的,似乎并不是一个正确的选择。新中国的建设成就,让他逐渐明白,共产党领导的政权,才是人民的选择。 这种思想的转变,并非一蹴而就。它是在长达20多年的时间里,一点一滴积累起来的。从最初的强硬抗拒,到后来的逐步接纳,刘镇湘走过了一条艰难的心路历程。 1975年,刘镇湘终于被特赦,获得了重新做人的机会。他回到了阔别已久的广西老家,开始了新的生活。这一次,他不再是那个意气风发的将军,而是一个普通的公民。 刘镇湘并没有躺在过去的功劳簿上,而是投身到了新中国的建设中去。他被安排在广西政协工作,为家乡的发展贡献自己的一份力量。