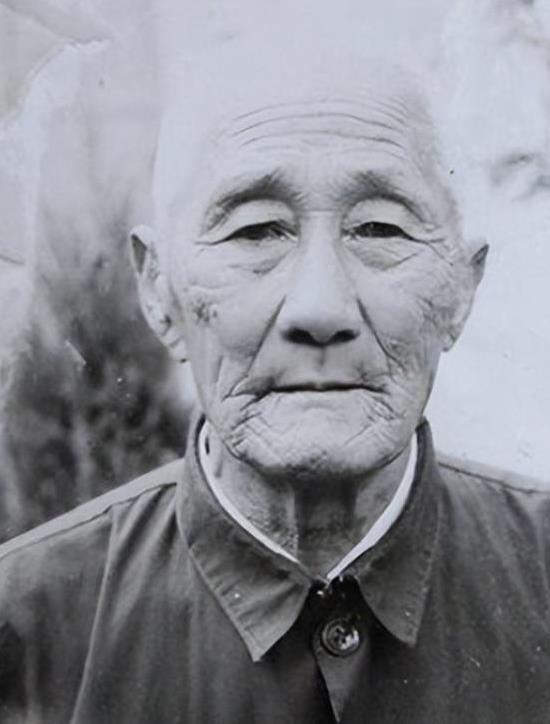

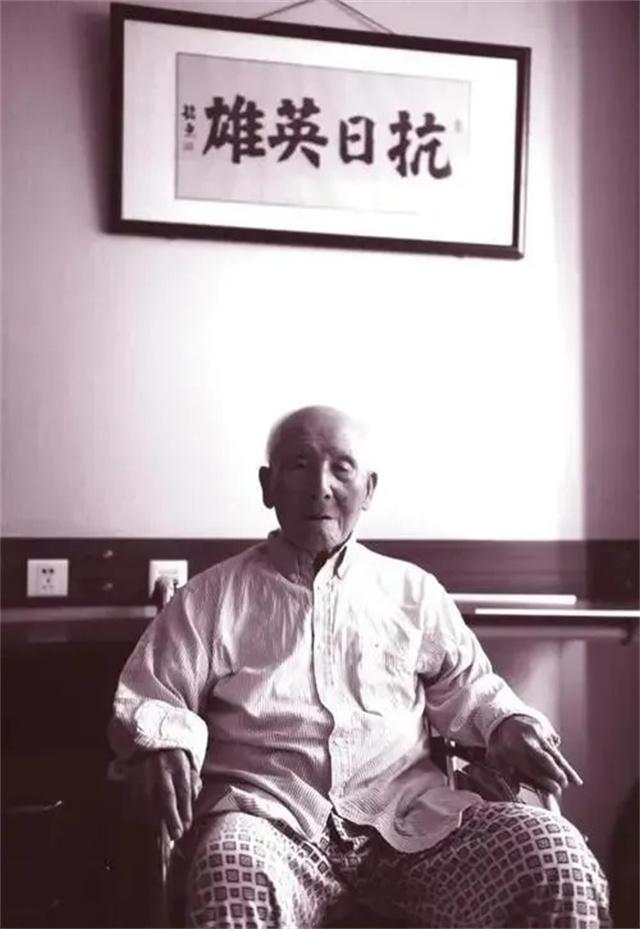

1938年,王必成问罗维道:“有个任务交给你,带人袭击南京,你敢不敢?”罗维道说:“有何不敢!但打南京,需要带多少人?” 1938年,抗日战争已经进入了相持阶段。国民政府的主力部队与日军在武汉地区展开殊死较量,武汉保卫战打得如火如荼。 罗维道是新四军一支队二团的政委,他曾经是一名老红军,入伍时间早,军事素质过硬。在新四军成立后,罗维道多次带领部下冲锋陷阵,屡建奇功,是一支队中的骨干力量。 更重要的是,罗维道不仅勇敢善战,而且机智灵活,擅长指挥小分队深入敌后开展特殊任务。这正是突袭南京所必需的素质。因此,王必成对罗维道寄予厚望,决定把这个重任交给他来完成。 于是,王必成把罗维道叫来,问他敢不敢带人去袭击南京。听到这个任务,罗维道虽然也觉得有些吃惊,但他很快就回答道:"有何不敢!但打南京,需要带多少人?"这充分表明了罗维道作为一名共产党员和革命军人的勇气和决心。 罗维道虽然勇于接受突袭南京的任务,但他深知这绝非易事。南京是日伪政权的心脏地带,驻军必然众多,防卫也相当严密。贸然行动,很可能会前功尽弃。 因此,罗维道决定先带几个得力战士去南京周边侦察敌情。他们乔装打扮成普通百姓,分头打入南京城内外,仔细观察日伪军的兵力部署和防御薄弱环节。 令罗维道惊讶的是,南京城的防卫远没有想象中那么森严。通过几天的侦查,罗维道发现,沿途的日军岗哨都非常松散,巡逻也不频繁,南京城门外甚至连个像样的哨所都没有。 经过进一步打探,罗维道了解到,日军攻陷南京还不到一年,他们认为局势已经稳定,加上主要兵力都调往前线,留守南京的部队大都是些新兵,战斗力并不强。守备最薄弱的地方是南京城外的麒麟门,那里虽然有个日军操练场,但驻扎的多是初来乍到的新兵,几乎没有设防。 罗维道意识到,这是一个千载难逢的好机会。如果能出其不意地袭击麒麟门外的日军操练场,不仅能给敌人一个沉重打击,还能极大地鼓舞全国军民的抗战士气。 于是,罗维道迅速制定了一个周密的袭击计划。他决定挑选二团中最骁勇善战的十几名战士,每人配备一支性能优良的驳壳枪和足够的弹药。为了避人耳目,突击队化装成普通民夫,分批通过小路潜入南京城外。 等到时机成熟,突击队就集中到麒麟门外的一个隐蔽地点,寻找制高点埋伏下来。等日军操练结束,战士们疲惫懈怠之时,就一举发动突然袭击,力求给敌人致命一击,然后迅速撤离。 为了万无一失,罗维道还特意踩点选择了突袭地点。他发现麒麟门外有一处不起眼的小土坡,从那里可以鸟瞰日军操练场,又便于隐蔽和撤退,是发动袭击的最佳位置。 终于,机会来了。那天正值盛夏,骄阳似火,热浪滚滚。罗维道带着他的突击队,扮作民夫,拉着几辆满载石灰的板车,缓缓来到南京城外的麒麟门。 日军果然如侦察时一样,正在门外的空地上集合操练。几十个新兵在军官的指挥下,有的正在练习刺杀,有的正在互相对打,丝毫没有注意到,不远处几辆不起眼的板车里,藏着一支随时准备给他们致命一击的新四军突击队。 罗维道一边装作用力拉车,一边用眼角的余光扫视着四周。他发现哨兵寥寥无几,而且都昏昏欲睡,显然毫无防范之心。更令人兴奋的是,就在操练场边上,有一处不太高却位置极佳的小土坡,正是他先前选定的埋伏点。 "就是现在!"罗维道对身边的战友使了个眼色,几个人飞快地推着板车,来到了小土坡后面。所有人屏住呼吸,悄无声息地拿出事先准备好的枪支弹药。 就在这时,操练场上响起了尖利的哨声。日军的训练结束了,一个个累得筋疲力尽,一屁股坐在地上喘粗气。有的摘下钢盔,有的扯开领口,丝毫没有意识到,死神的镰刀已经悬在了他们的头上。 罗维道看准时机,猛地站了起来,一声令下:"打!"顿时,土坡后面响起了一片枪声。新四军战士们个个枪法精准,子弹像雨点般向日军扫去。 日军一时惊慌失措,措手不及。等他们反应过来要拿起武器还击时,已有数十人被打得尸横遍地。剩下的人虽然勉强组织起还击,但都只是些初出茅庐的新兵,哪里是身经百战的新四军战士的对手。 仅仅几分钟的交火,操练场上的几十个日军就全部被消灭干净。罗维道见状,立即下令停止射击,带领战士们迅速撤离现场,消失在附近的树林中。 日军对此大为震惊,没想到在自己眼皮底下的南京,竟然有胆敢偷袭他们的中国军队。他们恼羞成怒,不但在南京采取了更加严密的防范措施,而且调集大量人力物力,妄图对新四军发动疯狂的报复。 然而,他们越是穷追猛打,新四军就越是变得神出鬼没。在南京周边,不断发生新四军伏击日军的事件。一会儿在镇江公路上炸毁了日军的军车,一会儿又在句容外围消灭了日军的巡逻队,搞得日军苦不堪言,始终无法对新四军形成有效打击。 这一切,都要归功于罗维道等新四军将士的英勇善战和随机应变。他们不但胆子大、本事高,而且智谋深、行动奇。