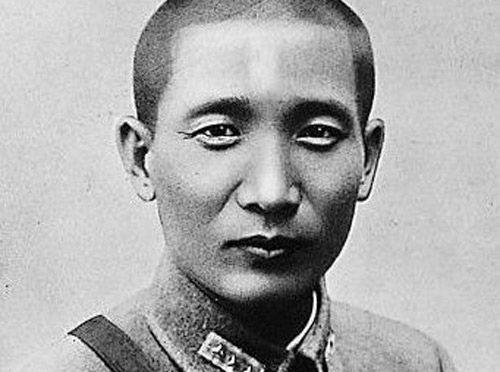

1949年,张治中让儿子去傅作义家借钱,傅作义随即拿出500银元。后来,周总理得知后,立马写了一封道歉信,派人送去了6000元。 周总理与张治中,这两位历史人物虽然出身于不同的政治阵营,但他们之间深厚的友谊却跨越了种种历史与政治的障碍,成为了中国近现代史上令人动容的传奇。 尽管两人曾为各自的信念奋战过,但他们的关系在漫长的岁月中逐渐从敌对走向深厚的友谊,直至晚年,他们依然保持着相互的关怀与尊重。 两人初识于大革命时期,周总理担任黄埔军校政治部主任,而张治中则是军校的教育长。这个时期,黄埔军校成为了国共两党接触和合作的重要平台。 周总理凭借其卓越的才干和渊博的知识深得张治中的钦佩,而张治中对革命思想的认同也逐渐加深,使得两人在政治与理念上达成了共识。 尤其在黄埔军校期间,张治中多次旁听周总理的授课,这使得他对周总理产生了更为深厚的敬意。 随着国共关系的复杂化,张治中开始在内心深处矛盾重重。 一天,他在散步时对周总理说出心中的困惑,表示自己不知道该站在哪一方。 周总理不仅理解张治中的矛盾,还在私下里给予他鼓励。张治中最终提出了加入我党,但周总理意识到此事并不简单,建议他稍作等待。 虽然张治中的申请未能得到立即批准,但这一事件成为了他们友谊进一步加深的契机,尽管两人所处的阵营不同,但他们依然保持着相互尊重与信任。 1940年代,周总理和张治中的关系在长期的接触与沟通中不断升温,尤其是在抗日战争和解放战争期间,两人作为各自阵营的代表,多次就和平问题进行对话。 重庆谈判和北平和谈中,张治中作为国民党的代表,曾与周总理面对面商讨国家的未来。 在这些谈判中,张治中始终坚持寻求和平解决问题,而周总理也一直以务实的态度推动着谈判的进程。通过这些接触,两人不仅在政治上达成了一定的共识,在个人感情上也更加深厚。 尽管政治立场不同,张治中始终未放弃与周总理的友谊。 新中国成立后,张治中依然积极参与国家的建设。在此过程中,周总理给予了他极大的帮助与支持。 1949年4月,国共双方经过长时间的谈判,最终仍未能达成和平协议。随着解放战争进入最后阶段,百万大军横渡长江,形势急转直下。 作为国共谈判的代表,张治中等人本打算返回南京,但周总理担心他们的安危,便想方设法将他们留在了北平。 内战的硝烟渐渐散去,新中国的曙光已经显现。但对于留在北平的张治中一家来说,生活的困境却才刚刚开始。 随着时间的推移,一家人的日子越过越紧巴,再加上家里人口众多,张治中实在是入不敷出。无奈之下,他只好让儿子去向老友傅作义借钱。 傅作义对张治中的处境十分了解,二话不说就拿出500银元相助。当时的500银元已经是一笔不小的数目了,但对于张治中一大家子来说,仍是杯水车薪。 让张治中没想到的是,他向傅作义借钱的事情很快就传到了周总理的耳朵里。 周总理一听说此事,心里"咯噔"一下,顿时觉得有些愧疚。他连忙提笔给张治中写了一封信,信中除了向张治中表达歉意,更是对他多年来为和平事业所做的努力表达了由衷的敬意。 同时,他还派人送去6000元钱,希望能帮张治中渡过难关。 周总理在信中写道:"你我虽分属不同阵营,但为国为民的初心始终未改。如今新中国业已建立,希望你能一如既往地支持国家建设,为实现民族复兴贡献自己的力量。" 字里行间,满是对这位"和平将军"的敬重和期许。 张治中读罢周总理的来信,心中十分感动。他是国民党高级将领中唯一一个没有和共产党交过手的人,在国共两党斗争最激烈的时候,他始终坚持反对内战,主张和平谈判。 正是凭着这股对和平的执著追求,他赢得了"和平将军"的美誉。 生活困顿的阴霾虽然尚未完全散去,但有了周总理的鼓励和支持,张治中觉得心里一下子敞亮了许多。他决心要让周总理放心,要为新中国的建设贡献自己的一份力量。 晚年的张治中身患疾病,周总理依旧不离不弃,时常关心张治中的健康和家庭状况。周总理亲自安排专家为张治中治疗,并多次前往探望他。 即使在自己身体逐渐虚弱之时,周总理也始终未曾忘记对张治中的关怀,直到周总理在临终时仍通过各种方式为张治中家人提供帮助。 张治中去世时,周总理深感痛惜,亲自为其安排送葬仪式,并与老朋友们一同前往张治中的墓地,表达对这位曾经的战友和朋友的深切敬意和怀念。 周总理曾在与张治中小儿子的谈话中说:“如果你父亲在那个时候加入了共产党,今天的他可能是我们的元帅,或者是革命烈士。”这句话既是对张治中一生选择的深刻反思,也体现了周总理对这段深厚友谊的深切怀念。 周总理和张治中的友谊,是在战火与纷争中砥砺前行的,虽然两人曾因信仰与立场的不同走向不同的道路,但他们之间的情谊却始终未曾改变。 通过长期的接触与合作,他们超越了政党的界限,成为了彼此生命中不可替代的朋友和伙伴。这段历经岁月风雨的友谊,见证了历史的变迁,也展现了人性中的真诚与宽广。