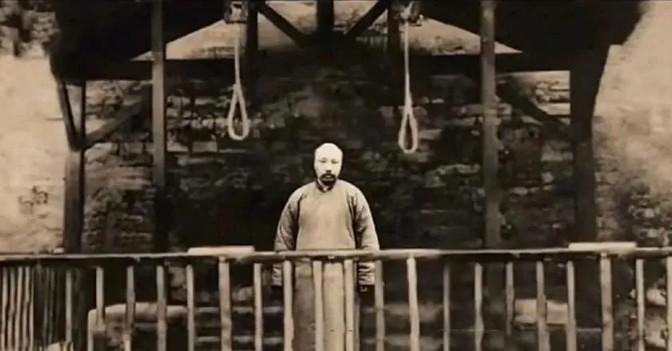

1927年4月28日,李大钊被北洋当局处以绞刑。敌人竟特邀摄影师,妄图拍下李大钊临刑前胆怯模样,然后通过报纸发表嘲弄。谁料李大钊面对绞刑架淡定从容,居然主动将头伸入绳套之中。 李大钊,这位中国共产主义的奠基人之一,以其不屈不挠的革命精神和对国家命运的深刻思考,成为了中国近代史上一位不可忽视的人物。李大钊的一生既充满了理想主义的光辉,又经历了严酷的现实考验,他的革命理想和对中国未来的追求,影响了无数后人。 李大钊1889年出生于安大略省一个普通的农民家庭。尽管家庭条件并不优越,他从小便展现出了过人的学识和兴趣。早年进入北洋法政专门学校,后赴日本留学,成为早稻田大学政治学部的学生。期间,李大钊不仅专注学术,还广泛接触了马克思主义学说,这为他后来的政治道路奠定了坚实基础。在日本,他通过阅读《共产党宣言》和《资本论》等马克思主义经典,逐渐形成了对社会主义和共产主义的浓厚兴趣。 李大钊的学术成绩在早稻田大学并不突出,但他的革命思想逐步形成。随着袁世凯复辟帝制,李大钊不顾身处异国,坚决发表文章予以抨击,这也让他与学校的联系逐渐疏远。由于频繁缺课,李大钊最终因“长期缺席”而被早稻田大学除名。尽管如此,李大钊并未因此灰心丧气,反而更加坚定了自己的政治立场,选择回国投身革命事业。 回国后,李大钊受邀回到北京大学,担任图书馆主任职务。在北大,他不仅积极传播马克思主义理论,还培养了大量进步青年。在这一时期,李大钊与陈独秀等人多次讨论建立共产党组织的可能性,并最终促成了中国共产党在北京的成立。李大钊和陈独秀的“南陈北李”会晤,成为中国共产党创建史上的重要一幕。 李大钊在北大学生的支持下,成立了马克思学说研究会,并在次年成立了共产党小组。这一系列举措,使李大钊成为了中国共产党早期的重要领导人之一。他坚信只有通过共产主义的理论,才能解救沉沦的中国,摆脱列强的压迫,并实现社会的公平与正义。 李大钊的革命活动并未止步于学术研究和理论传播,他积极参与各种反对北洋政府的社会运动。1926年,李大钊参与组织了反对北洋政府卖国行为的“三一八”游行。当游行队伍行进到铁狮子胡时,北洋军阀卫队突然开枪,造成了多人伤亡。李大钊身陷其中,成为当时最著名的革命领袖之一。然而,李大钊并未因此退缩,反而更加坚定了自己的革命信念。 然而,李大钊的革命之路并非一帆风顺。 1927年4月28日,一个别开生面的处刑现场在北京西交民巷上演。李大钊,这位中国共产党的主要创始人之一,即将被处以绞刑。然而,北洋当局却另有安排。他们竟然特意邀请了摄影师到现场,妄图拍下这位革命者临死前胆怯的一刻,借此嘲弄革命。 摄影师架好了相机,刽子手也准备就绪。按理说,任何一个人面对即将到来的死亡,都难免会有些许恐惧。敌人就是看准了这一点,才设下这个局。他们等着看李大钊脸上难掩的惊慌,等着捕捉他因恐惧而颤抖的身躯。 然而,出人意料的一幕出现了。李大钊昂首挺胸,迈着坚定的步伐,走向了绞刑架。他脸上看不到一丝惧色,反而流露出一种坦荡的从容。更令人惊讶的是,他竟然主动将头伸入了绳套!敌人怎么也没想到,这位革命者临死前表现出如此惊人的勇气。 绞刑架上,绳索勒紧,李大钊的生命即将走到尽头。就在这千钧一发的时刻,刽子手突然放下绳索,李大钊被绞昏过去。原来,丧心病狂的敌人还想做最后一次努力。他们放下绳索,等李大钊苏醒,再劝他"悔过"。 李大钊醒来,面对劝"悔过"的敌人,只淡淡地丢下一句话:"你们把我绞死,我的灵魂不死,革命不死!"字字铿锵有力,句句掷地有声。这是一个革命者坚定信仰的宣言,是视死如归的英雄气概的体现。 气急败坏的敌人再次将李大钊绞昏,又一次"悔过"劝告。这一次,李大钊的回答更加简洁有力:"力求速死!"四个字,道尽了一个革命者的决绝与坦荡。至此,敌人的所有妄想都破灭了。他们终于下狠手,彻底结束了这位革命先驱的生命。 事后,当局发现,他们安排的摄影师虽然没能拍下李大钊临死前胆怯的样子,却无意中记录下了更加宝贵的一幕。在李大钊生前最后一张照片上,我们看到的是一位革命者无所畏惧、坦然面对死亡的瞬间。这张原本是为了让革命者出丑而拍摄的照片,却成为了革命先烈可歌可泣的历史见证。 李大钊的牺牲,对中国革命产生了深远的影响。尽管他未能亲眼看到中国共产党逐步走向成功,但他为中国革命所做的贡献无可估量。李大钊的理想和行动不仅点燃了中国革命的火种,还为后来者提供了理论指引和实践方向。他不仅是中国共产党最早的理论家之一,也是中国革命中的一位坚韧不拔的斗士。 李大钊的葬礼在1933年举行,数千名学生、工人和市民冒着白色恐怖参与其中,表达了对这位革命先驱的敬意。 李大钊的事迹和思想在中国历史上永远铭刻。他为国家的解放和民族的独立所做的努力,不仅改变了中国的命运,也为世界革命运动贡献了宝贵的精神财富。