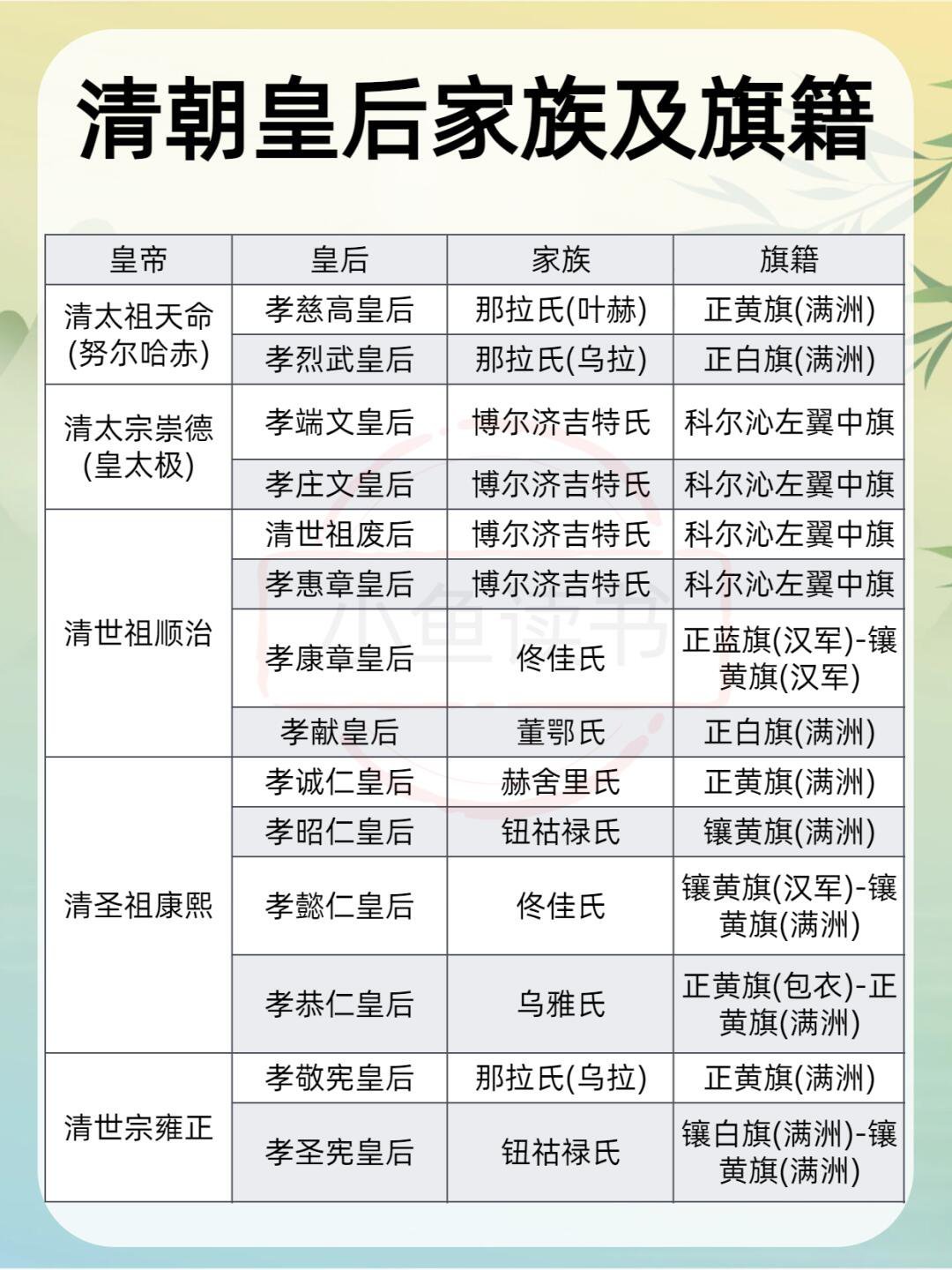

公元1751年,79岁的张廷玉被抄家,竟然搜出了360000两银子。乾隆冷笑一声:"看看,这就是你们所谓的清官。"可当乾隆看完账本之后,他脸色铁青,不仅将360000两银子送了回去,还遵守承诺,让张廷玉配享太庙。 在清朝历史上,张廷玉是一位极其特殊的人物。他从康熙朝开始任职,历经三朝,成为清朝历史上最有影响力的汉族大臣之一。 张廷玉的政治生涯可以说是开创了许多个"第一"。在康熙年间,他以优异的成绩考中进士,随后被选为翰林院庶吉士,开启了他在朝廷效力的漫长岁月。 在雍正即位之初,张廷玉就展现出了非凡的政治才能。他通过谨慎的言行和出色的能力,赢得了雍正帝的高度信任。 雍正帝对张廷玉的信任程度,从一个细节就能看出来。当时的张廷玉负责起草很多重要的诏书,而雍正常常对他说:"写完不用给我看,直接用印就行。" 这种信任最终在雍正临终前达到了顶峰。雍正帝留下遗诏,特别指出要让张廷玉与满族重臣鄂尔泰一同配享太庙,这是前所未有的殊荣。 然而好景不长,当乾隆继位后,张廷玉的处境开始发生微妙的变化。乾隆虽然表面上对这位老臣礼遇有加,但内心对他始终存有芥蒂。 这种芥蒂首先体现在张廷玉多次请求告老还乡的过程中。从乾隆十三年开始,已经年过古稀的张廷玉多次以年迈体衰为由请求退休。 每次张廷玉提出辞呈,乾隆都会以各种理由予以拒绝。这种情况一直持续到乾隆十四年底,张廷玉才终于获准致仕。 但真正引发乾隆不满的是张廷玉在获准致仕后的一个举动。他居然要求乾隆立下字据,保证他死后能够配享太庙的待遇。 这一要求在乾隆看来是对皇权的严重冒犯。虽然乾隆表面应允,但这成为了他对张廷玉产生深重芥蒂的重要原因之一。 更让乾隆震怒的是朱荃案件的爆发。朱荃作为张廷玉的儿媳之父,不仅涉及科场舞弊,还牵扯到了严鸿逵案。 张廷玉不仅曾经保荐朱荃担任四川学政,而且每年都给予他优秀的考评。这让乾隆认为张廷玉是在利用职权徇私。 与军机处大臣汪由敦的关系,更是给张廷玉增添了新的麻烦。汪由敦是张廷玉的学生,两人来往密切,这在乾隆眼中成为了结党营私的证据。 乾隆十五年八月,内务府总管索绰络·德保带领一队人马来到张廷玉府邸。这场抄家行动表面上的导火索是朱荃案件,实则暗含着更深层的政治考量。 朱荃作为四川学政期间,被查出三项重大问题:在科场考试中收受贿赂、违规允许学生匿丧应考、强迫新科举人献礼。这些违规行为被揭发后,朱荃选择了自尽。 案件调查过程中,朱荃与严鸿逵案的关联浮出水面。严鸿逵是吕留良的学生,而吕留良则是清初著名的抗清学者,其学说影响深远。 在雍正年间的文字狱中,吕留良等人的坟墓都被挖开处以死刑。而张廷玉作为当时朝廷重臣,亲自参与了严鸿逵案的审理工作。 这就意味着张廷玉明知朱荃的政治背景有问题,却依然在乾隆十二年保荐他出任四川学政。这种行为在乾隆看来,是一种严重的政治失误。 抄家的过程异常严格,索绰络·德保对张廷玉府中的每一件物品都仔细清查。最终查获现银三十六万两,这个数字远超一般官员的积蓄。 但乾隆此举并非单纯为了查处贪腐。作为一个精明的统治者,他深知满汉关系的重要性。 张廷玉作为汉族官员中的表率,他的处置关系到整个汉族士大夫群体的态度。尤其是在雍正遗诏中特别提到要让张廷玉配享太庙,这使得案件处理更加敏感。 张廷玉能够获得配享太庙的殊荣,本身就打破了满汉之间的某些界限。这让一些满族权贵感到不安。 乾隆对张廷玉的态度也十分复杂。一方面,他必须维护父亲雍正的遗诏权威。另一方面,他又要平衡满汉势力的关系。 在清查张廷玉家产的同时,乾隆还派人详细核查了这位老臣数十年来的政绩。这表明抄家行动的目的不仅是清查财产,更是一次全面的政治考验。 当内务府呈上张廷玉府邸的详细账册时,一个出人意料的事实展现在乾隆面前。这位在朝堂上效力近六十年的老臣,所有财产来源都有据可查。 三十六万两白银虽然数额巨大,但细算下来却并不令人意外。张廷玉从康熙年间开始任职,历经三朝,累计俸禄加上各种赏赐,数额本就不小。 账册显示,张廷玉在任期间从未收受过商人的贿赂。每一笔收入都能对应朝廷的赏赐记录或正常俸禄。 更重要的是,这些年来张廷玉主持过多项重大工程,但从未出现过贪污挪用的情况。修建河道、兴建水利等工程都有详细的支出记录。 这些记录表明,张廷玉虽然家资丰厚,但大多用于文教事业。这与他一贯倡导的清廉政风是相符的。 乾隆在审阅这些账册后,不得不承认张廷玉确实无愧于"清官"的美誉。于是下令将查抄的银两如数奉还。 但更重要的是,这次清查让乾隆看到了维护汉族士大夫利益的必要性。张廷玉的清廉形象有助于稳定整个官僚体系。 最终,乾隆不仅归还了张廷玉的财产,还履行了让他配享太庙的承诺。这在清朝历史上开创了一个先例。