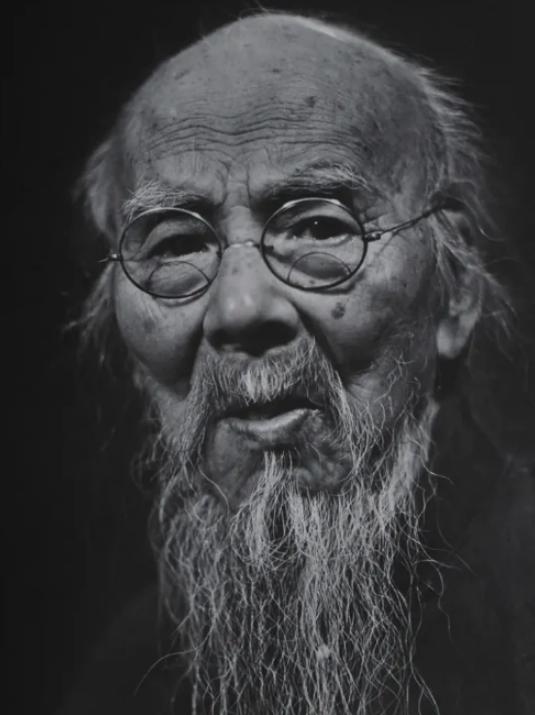

下图是左宗棠的照片,照片收藏于巴西国家图书馆,拍摄时间是1875年,也就是左宗棠收复新疆前一年。拍摄地是甘肃兰州,拍摄者是俄国人鲍耶尔斯基。 1875年这个时间点不一般,正是左宗棠开始紧锣密鼓筹备收复新疆的前一年。 照片里的左宗棠,眼神有点意思,说不出的复杂,眼皮耷拉着,嘴角也微微下垂,整张脸看起来带着一丝忧郁,甚至有点丧。 但仔细看看,在那低垂的眼帘下,又仿佛藏着一股子狠劲,不过英雄人物的面相,往往都是多面的,这照片里的左宗棠,除了狠劲,还透着一股淡淡的悲伤。 这种感觉的来处,或许要从他这个人,他所处的时代,以及他身后家族的命运说起。 1875年的兰州,对于左宗棠来说,是个风云际会之地,那一年他已经63岁高龄,搁现在早该退休抱孙子。 可他却在兰州,为收复新疆这盘大棋殚精竭虑,当时的局势内忧外患,太平天国运动虽然被镇压下去了,但清朝元气大伤。 赶在这个当口,西北边疆又冒出来个阿古柏,勾结沙俄,侵吞国土,朝堂上关于先保哪边吵得不可开交,左宗棠认死理,觉得新疆是中国的地盘,一寸都不能少。 照片里的狠劲,正是左宗棠这种虽千万人吾往矣的劲头的体现,为了收复新疆,他真是豁出去了,没钱自己掏腰包,没粮自己种地。 年纪大了,抬着棺材也要上战场,当年为了表示不成功便成仁的决心,左宗棠在哈密,真的让人打造了一口棺材,带着棺材行军。 这事儿传出去,将士们士气大振,都恨不得立马跟侵略者拼命,人们还给他起了个外号,叫左骡子,说他倔得像头骡子,认准的路,九头牛都拉不回来。 这狠劲成就了他收复新疆的盖世功勋。那照片里淡淡的悲伤感又从哪来?或许这跟左宗棠的出身和他一路走来的经历有关。 他不是什么王谢堂前燕,而是地地道道的寒门子弟,祖上几代都是湖南湘阴的农民,靠着几亩薄田面朝黄土背朝天。 遇到年成不好,一家十几口人就得糠菜半年粮,苦日子过怕了,左宗棠自己都说,他一开始是小时候穷怕了,才发奋读书想走科举这条路,改变命运。 他从小就是个学霸苗子,五六岁读私塾,九岁会写八股文,十五岁考中秀才,还是第一名案首,二十岁就中了举人,前途一片光明。 可谁知道,这位学霸在科举的“最后一公里”上,却栽了跟头,他三次进京赶考,都名落孙山。 有一次明明榜上有名,结果考官发现湖南人考中的名额超了,硬是把他的进士资格给撸了下来,他心灰意冷,干脆绝意仕进,放弃了科举这条路。 科举失意,早年贫寒,加上晚清风雨飘摇的乱世,或许共同构成了照片中左宗棠悲伤感的来源。 如今在湖南长沙跳马镇白竹村的伏龙山上,还静静地伫立着左宗棠的墓地,墓地不大,甚至有些寒酸,占地面积只剩下原来的十分之一。 很难想象这位收复新疆的民族英雄,最后的归宿竟然如此朴素,墓前有一对石柱,上面寥寥数语,概括了左宗棠的毕生功绩。 相传当年左宗棠带兵路过这里,觉得这地方三面环山,前方抱水,风水不错,就随口说了一句,百年后葬在这里挺好。 没想到一句玩笑话,竟然成了遗愿,左宗棠去世后,他的家人真的把他安葬在了这里,为了守护陵墓,左家人还特意找了一户姓黄的农民,让他世代守墓。 黄家人老实本分,一守就是135年,1971年左宗棠墓遭到破坏,还发生了爆炸,守墓人黄志清的母亲周氏,急得直掉眼泪。 她对儿子说:左大人是大官,有功于国家,你再忙也要先去把土平了,把左大人的尸骨埋好,磕几个响头。 黄志清听了母亲的话,叫上一个胆大的乡亲,冒着危险,把左宗棠的遗骸重新掩埋入土,这份义举让人感动。 有趣的是,左宗棠自己官至极品,但他的后代,却并没有走官场这条路,用现在的话说,左家没有出什么高官,这在官本位思想浓厚的中国社会,似乎有点另类。 左宗棠自己科举受挫,可能也意识到官场的凶险,更希望子孙后代能平安顺遂,做一个好人就足够了。 左宗棠的后代,虽然不热衷当官,但在其他领域,却开枝散叶,成就斐然,尤其是医学和科学界,更是人才辈出。 他的曾孙左景鉴,是中国著名的外科专家,被誉为中国外科四把刀之一,他的孙子左景伊是化学家,还是腐蚀与防护学的奠基人,提出了著名的左氏定律。 左景鉴的儿子左焕琮,女儿左焕琛,也都是著名的医生,左氏家族可谓是书香门第,文化世家,这也许是另一种形式的光宗耀祖。 回过头再看巴西国家图书馆里那张左宗棠的照片,照片里的狠劲和悲感,似乎有了更深层的解读。 狠劲成就了他收复新疆的伟业,悲感则映照了他报国无门的时代困境,而他的后代不仕的选择,与其说是没落,不如说是另一种崛起。 信源 澎湃新闻 2021-03-31 他带兵收复了新疆,他的子孙却不再做官 左宗棠 2018-10-24 晚清幕僚︱左宗棠:晚清幕僚的先驱