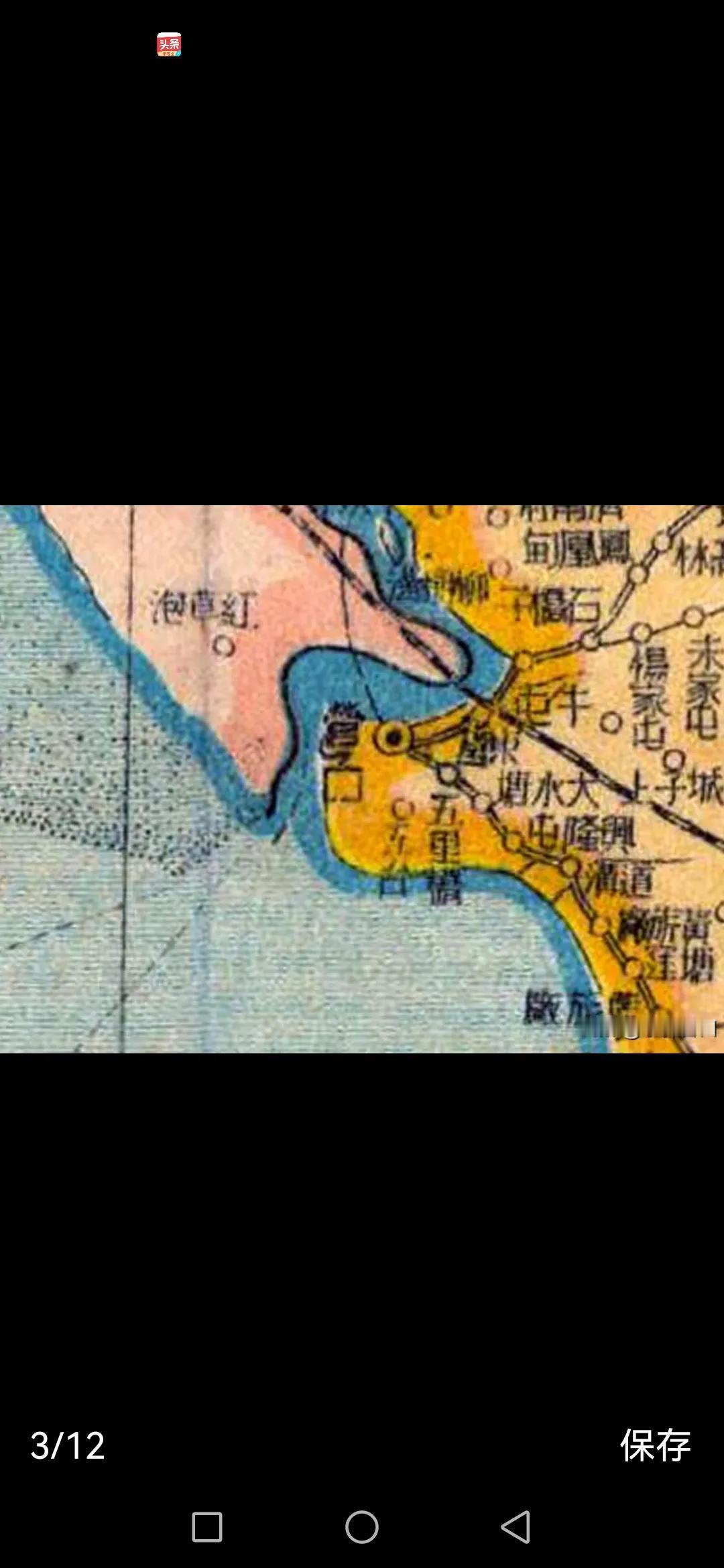

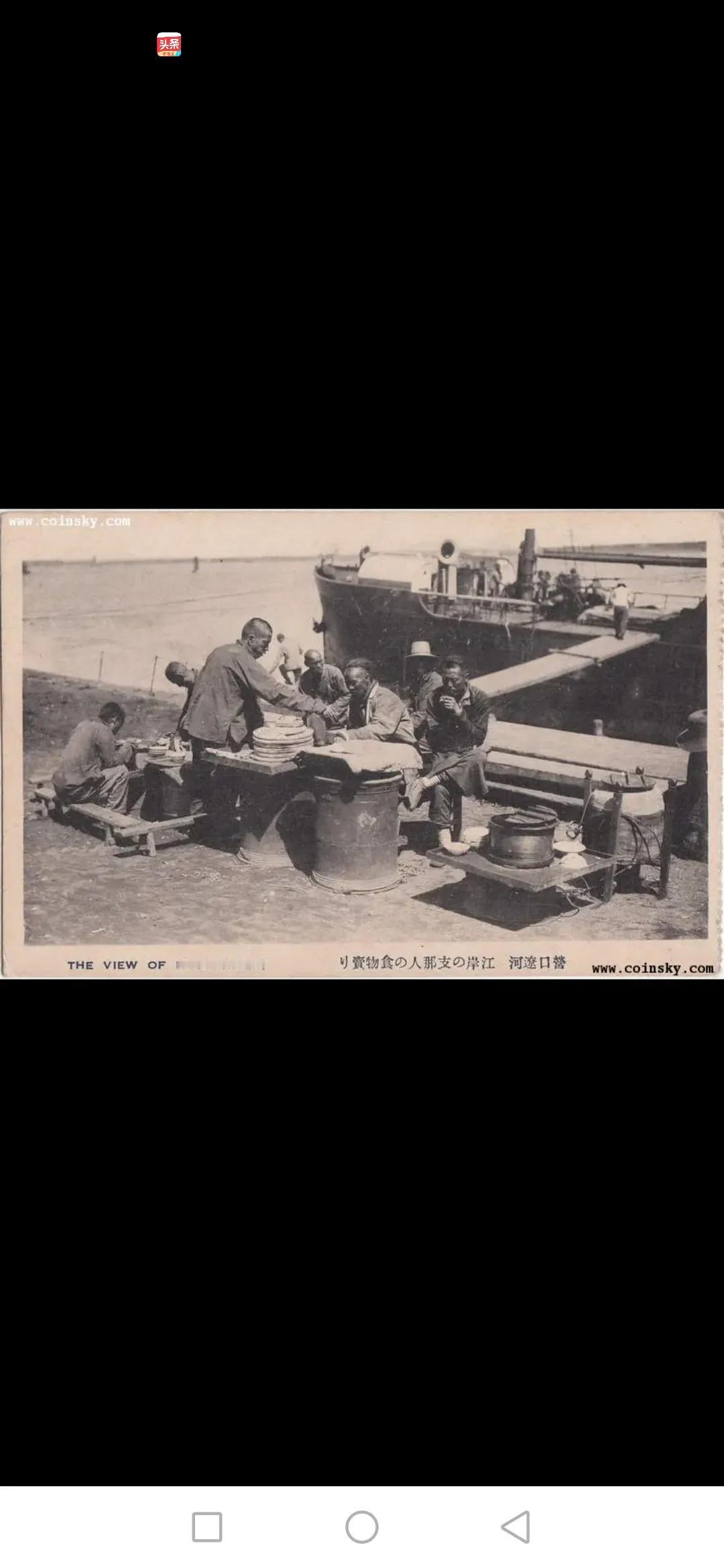

辽河鱼趣之——“一河两名” 我在辽河口长大,从童年开始就跟着父亲打鱼摸虾,今年退休了,时间充裕,就想着随手写一些过去点点滴滴,也算为条友们介绍一下这里的风土人情。由于水平有限,不当之处,敬请指正。 要说鱼趣,得先说河水。有水则有鱼,有鱼才有趣。 中国版图上,辽河是比较少见的“两河一名”,即西辽河和大辽河。 西辽河由发源于河北省的老哈河和内蒙古的西拉木伦河汇聚而成,自盘锦市入海。大辽河由发源于辽西的浑河和太子河汇聚而成,自营口市入海。 西辽河由于上游含沙量大逐年淤集,早已失去航运功能,只有河口南的二界沟还保留着一个渔港。为了拥有一个出海口,前些年盘锦市政府从几十公里外搬到大辽河西北,建了货运码头,与营口市隔河相望。一河之隔两个市,也算一景了。 大辽河入海口在营口市,这里是东北第一个对外开埠的通商口岸,1861年已经开埠。第二次鸦片战争后,《天津条约》规定牛庄为通商口岸。但列强看到这里的辽河於集不利于航运,遂改为营口通商,海关也随之迁移。 据记载,大辽河航运当时生意兴隆,东北的粮食、药材、皮毛、晒干山货从昌图县八面城装船下行营口,在码头卸货后,再装上机制布匹、煤油、处级工业制品(洋钉洋火)等原路返回。 从空中鸟瞰,自东北向西南的河道在进入市区前开始拧了几股羊肠子弯,这是由于海水潮汐上溯与河水下泄相互作用而造成的。小时侯经常看帆船从市区再到北岸鸭岛那边的河道往返行驶,如果遇到大风,船就利用前后帆在河里走“之”字,这叫“船行八面风”。 从市区开始,大辽河经过渡口向南甩了个大湾,由西炮台和四道沟成喇叭型进入渤海,这个大湾学名叫“永远角”,但市西边的老人都叫它“西大屁股”。由于海水倒灌,冲积的泥沙在喇叭口沉淀,天长日久出现了“老鳖盖”现象,有的地方也称“鲫鱼背”。就是市区河道落潮还有十几米深,但大落潮时西炮台到四道沟一带的河口露出了河床,小船得从两边走。 这里是候鸟从东南亚往返西伯利亚迁徙的落脚地,当它们秋天南迁时,必须在这里休息几天,苇塘里取之不尽的鱼虾将使它们撑鼓了胃口。 某一天,一只头鸟先飞到空中盘旋,待感到风力足够就大声鸣叫,越来越多的鸟儿就相继起飞,由此再往南飞到大连市旅顺老铁山附近休息。等到再起了大北风,它们就一鼓作气飞过渤海湾,再飞往温暖的南方。 过去的辽滨苇场在渔轮厂西建了一座泵站,在西炮台建了一座闸门,通过农历大满潮提水(俗称叫潮)灌溉这一片大苇塘。从面积上看,自大辽河口四道沟到盘锦市东郭苇场近两千平方公里,是仅次于罗马尼亚多瑙河三角洲的世界第二大苇场。 营口永远角这片大苇塘的面积不亚于杭州市的西溪湿地,里面沟渠纵横水网密布,是各种咸淡水混合的生物和飞禽走兽的天堂。对于那时的孩子们来说,什么迪士尼什么动画片都没有,这里就是让他们流连忘返且终生难忘的乐园。 可惜的是,两市同时要将湿地改造成开发区,杭州市被民间反对声阻止,才有了今天的著名的西溪湿地。营口市大部分湿地被改造填平,秋天一望无际的红碱蓬变成了水泥矿渣地,得天独厚的生态资源就这样搞得面目全非。记得当时有报社记者郭志民等人多方奔走呼吁保留永远角,可惜有识之士空负情怀。 假如它能保留下来认真改造,充分利用河海交汇、咸淡水交汇和迷宫般的苇海,那将是东北最好的河口生态旅游渡假区,哪有什么西溪湿地和红海滩的位置? 遗憾的事就不提了,我随后的打鱼摸虾小故事就将从这里展开。 图片来自网络,侵权速删。