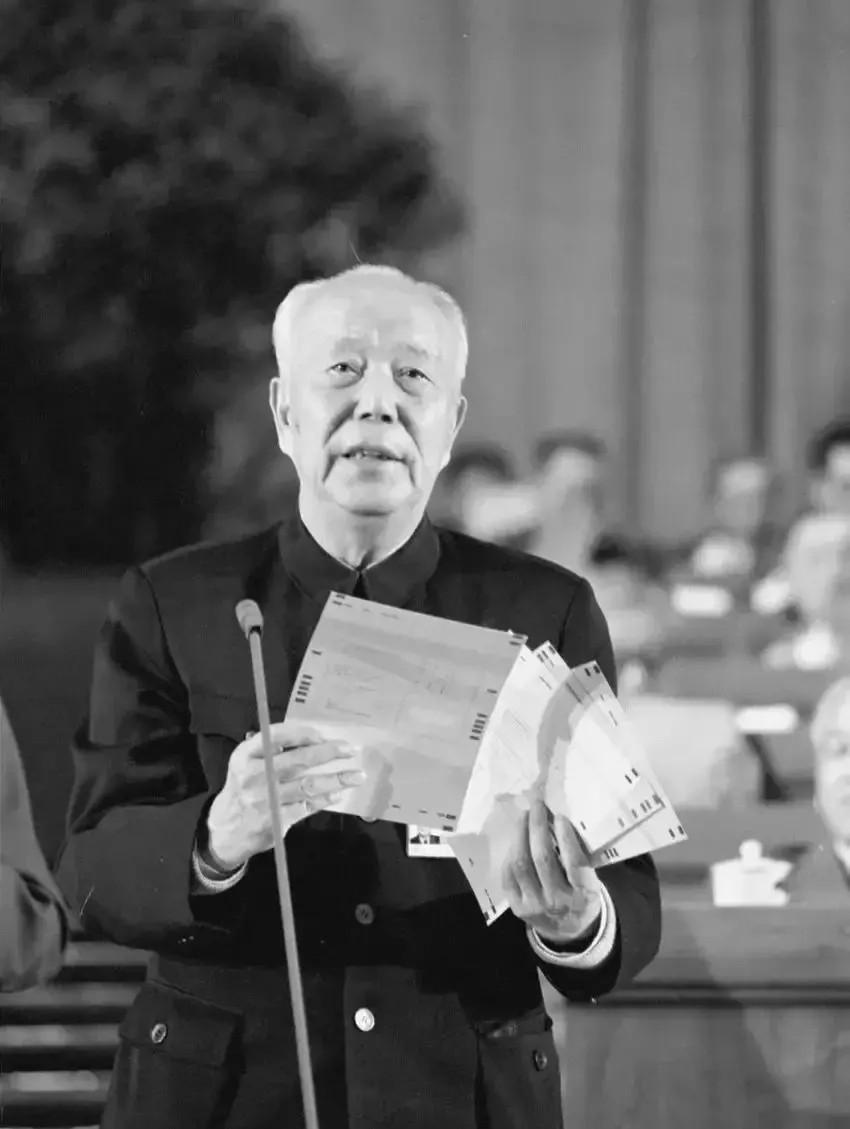

1979年9月11日,时任安徽省委第一书记的万里同志,在面对中央没有定论,省内存在争论的情况下,应广大农民群众的要求,以一个无产阶级革命者的巨大勇气,毅然决然地顶住了来自各方面的压力,在其主政的安徽省内推行“包产到户”。 "中国的改革始于农村,农村的改革始于安徽,万里同志是有功的!"这句话出自改革开放的总设计师邓小平之口,既是对安徽改革实践的充分肯定,也是对时任安徽省委第一书记万里同志的高度评价。这个评价不是空穴来风,而是建立在安徽农村改革取得的显著成效基础之上。 安徽农村改革的成功,首先体现在农民生产积极性的极大提高上。在实行包产到户政策后,农民从"干多干少一个样"的大锅饭体制中解放出来,生产自主权得到了保障。当农民成为土地的实际经营者后,他们对土地投入的热情空前高涨。田间地头处处可见农民们精耕细作的身影,整地、播种、施肥、收割,每个环节都认真对待。这种积极性的提高,直接反映在了粮食产量上。 在经济发展方面,安徽农村的变化更是令人瞩目。随着包产到户政策的推行,农民的收入开始稳步提升。不少农户开始多种经营,发展副业,一些有经营头脑的农民开始尝试发展农产品加工和销售。农村集市逐渐恢复活力,农产品流通渠道不断拓宽。 安徽的改革实践,很快成为全国农村改革的一面旗帜。各地区纷纷派人前来考察学习,了解安徽经验。这种经验不仅包括具体的政策措施,更重要的是改革的勇气和智慧。安徽的实践证明,只要真正解放思想,从实际出发,就能找到适合本地区发展的正确道路。 回望这段历史,安徽农村改革的成功绝非偶然。它是在正确的历史时期,由具有远见卓识的领导人,在深入调查研究基础上做出的正确决策。这个决策不仅改变了安徽农村的面貌,也为全国农村改革探索出一条可行的道路。正如后来的实践所证明,这种改革模式既符合中国国情,又顺应了农民的意愿,是推动中国农村经济发展的重要一步。 这场始于安徽的农村改革,是中国改革开放进程中具有里程碑意义的事件。它不仅突破了传统体制的束缚,为农村发展注入了新的活力,更重要的是开创了一种新的改革模式。这种模式强调从实际出发,尊重群众意愿,循序渐进推进改革。这些经验对于后来全国范围内的改革都产生了深远的影响。 安徽的实践表明,改革开放的道路虽然充满挑战,但只要有正确的方向和坚定的决心,就一定能够取得成功。 然而,回溯1979年的安徽农村,情况却远非如此乐观。当时的安徽农村正面临着严峻的困境:连年的农业歉收,农民生活困难,基层生产效率低下。在"一大二公"的体制下,农民们对集体生产缺乏积极性,农村经济发展陷入停滞。基层干部和群众对改变现状的呼声越来越强烈。 面对这样的局面,万里同志深入农村开展调研。他不是坐在办公室里听汇报,而是亲自走访农村,深入田间地头。在凤阳县小岗村等地,他与农民促膝长谈,了解他们的生产生活状况。通过实地调研,他清晰地认识到:只有改变现行的农业生产体制,才能调动农民的生产积极性,才能从根本上改变农村的贫困面貌。 然而,推行包产到户并非易事。当时,中央对这一问题尚未形成明确的意见,各地对农村改革的方向仍存在不同看法。在安徽省内,关于是否推行包产到户也存在着激烈的争论。有人认为这是对社会主义集体经济的背离,有人担心会出现两极分化,也有人对改革的效果持怀疑态度。 在这种形势下,1979年9月11日成为了一个具有转折意义的重要时刻。这一天,万里同志主持召开了一次关键性的会议。会上,他认真听取了基层干部的意见和建议。与会者纷纷反映了农村的实际情况,表达了对改革的迫切期望。经过深入讨论和反复权衡,万里同志做出了推行包产到户的重大决定。 为了确保改革稳妥推进,安徽省采取了先试点、后推广的方式。在试点地区,包产到户政策得到了农民的积极响应。农民们第一次真正感受到了土地经营的自主权,干劲十足。通过试点的成功经验,包产到户政策逐步在全省推开。在推广过程中,也遇到了不少具体问题,如土地分配、生产资料管理等,但都在实践中得到了妥善解决。 这一决策的正确性很快得到了实践的证明。在包产到户政策实施后,安徽农村呈现出前所未有的生机和活力。农民的生产热情被充分调动起来,农业生产效率显著提高。这不仅改变了安徽农村的面貌,也为全国农村改革提供了宝贵经验。 回顾这段历史,万里同志展现出的改革勇气和远见令人敬佩。在改革仍充满不确定性的情况下,他能够顶住各方压力,坚持从实际出发,尊重群众意愿,做出了正确的历史性选择。