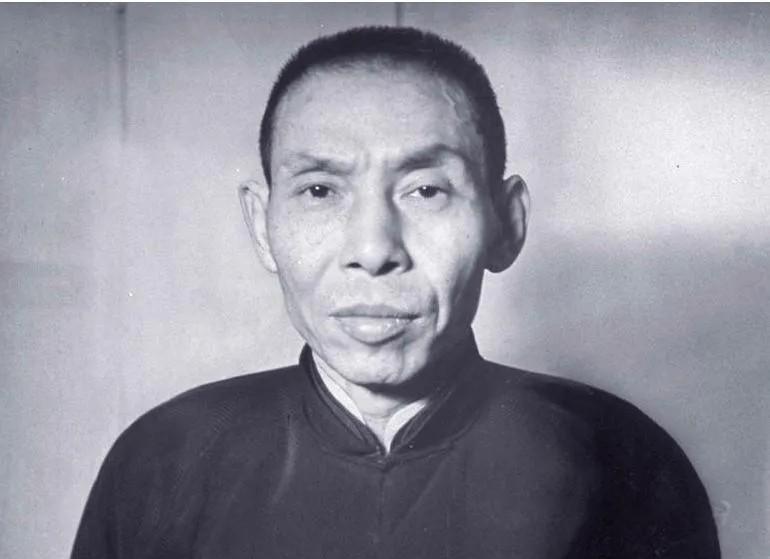

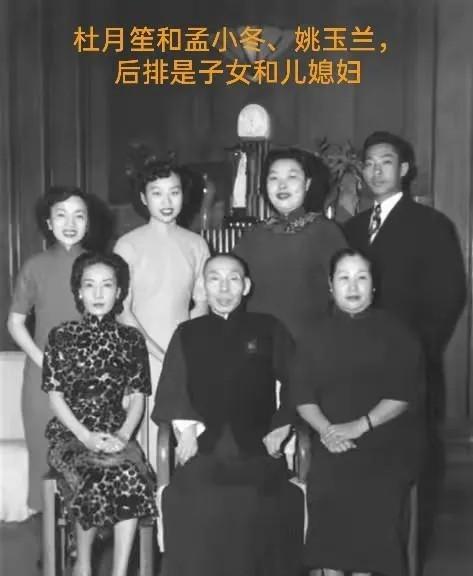

1951年8月16日,躺在病床上的杜月笙回光返照,精神突然清醒了起来,他让女儿杜美如去银行取来了保险箱,家里人以为要分巨款,可没想到,打开保险箱以后,全惊呆了。 1888年七月十五日,俗称“鬼节”,在江苏省川沙市高桥南杜家宅,一个男孩出生。由于他是在月圆之夜诞生,父亲给他取名杜月生。八字先生看了他的命盘后表示:“中元月夜所生,萧煞星重,日后必能搅动阴阳两界。”杜月笙的童年充满了不幸。三岁时,母亲去世;五岁时,父亲也因病去世。之后,他由继母张氏抚养。 可惜,八岁时继母突然失踪,杜月笙只能依靠外祖母和舅父的抚养。生活的艰辛和寄人篱下的境地,使得他尝尽了世态炎凉,三餐不继,衣履破旧。无奈之下,杜月笙想要外出谋生,却苦于没有资金,于是他变卖了祖屋,然而这却招来舅父的严厉指责和一顿暴打。愤怒之下,杜月笙离开了家乡,前往外面的世界,并在八字桥向外祖母告别,发誓:“若不能荣宗耀祖,誓不言归。” 杜月笙自幼机敏,尤其擅长处理人际关系,逐渐赢得了黄金荣老婆的好感。一次,黄金荣的老婆打麻将时正好缺人,便把杜月笙拉上了麻将桌。杜月笙运气极好,赢了2000多银元。尽管有机会继续玩,他却选择停手,用这些钱偿还了自己的赌债,并将剩余的钱分发给了手下的弟兄们。 这一举动让黄金荣的老婆看到了杜月笙的眼光与手腕,认为他非常懂得收买人心,便让他担任了黄家的主管。有了黄家的支持后,杜月笙开始逐渐发展自己的势力,拉帮结派,租界内外的势力范围迅速扩大。他与军阀勾结,从事非法生意,包括倒卖鸦片、逼迫妇女为娼等,什么能赚钱就做什么。 1951年的香港,八月的天气闷热异常。在杜公馆内,一种难言的沉重气氛笼罩着每一个角落。偌大的卧室里,杜月笙躺在雕花楠木大床上,面色苍白,呼吸微弱。床边放着一张藤椅,杜家的儿女们轮流在此守护,生怕错过父亲的任何吩咐。房间里偶尔传来几声压抑的叹息,门外仆人走动的脚步也格外轻缓。 就在这个炎热的下午,原本昏睡的杜月笙突然睁开了眼睛,清醒后的第一件事,就是让女儿杜美如去银行取回保险箱。这个突如其来的要求让全家人精神一振,纷纷猜测箱中或许藏有巨额现金或金条。毕竟在他们的印象中,杜老板一生都在和金钱打交道,想必留有重要的财物。 箱内没有预想中的金条,也看不到成捆的钞票,取而代之的是一沓厚厚的借条。这些泛黄的纸张上写满了各种数额,小到五千美元,大到价值五百根金条。每一张借条背后都代表着一段往事,借款人多是当年叱咤风云的政商要员。然后,出乎所有人意料的是,他开始一张接一张地将借条撕碎。最后,他让人拿来火盆,将所有碎片付之一炬。 面对家人疑惑的眼神,杜月笙用虚弱但清晰的声音解释道,借出去的钱看似是债务,实则是人情。那些心存感激的人自会记得杜家的恩情,而对于不懂感恩的人,讨要反而会招来祸患。随后,杜月笙开始安排身后事。他告诉家人,自己的全部遗产只有十一万美金,四位太太各得一万美元,儿子们也是各得一万,女儿们则根据婚嫁情况分别安排。 杜月笙深知自己在上海的财富和地位来源并不光彩,因此在做好事方面不遗余力。他捐资修建了23座石桥,还建起了医院和学校,并且全都免费开放。在抗战前,上海浦东地区的二百多户贫困家庭,每月都可以在杜月笙家领取生活费。如果有上海市民因贫困去世没有足够的资金购买棺材,杜家也会提供棺木和寿衣。从1935年到1937年,杜月笙捐款高达150万元,帮助了无数需要帮助的人。 然而,杜月笙虽然赚得多,但花得也同样多。1932年,他彻底退出了暴利的烟赌生意,收入大幅下降。原本能迅速带来巨额财富的渠道收窄,而他日常的花费却没有减少,这让杜月笙一度感到非常焦虑。即便如此,杜月笙依旧生活简朴,尽管发迹后财富可得,但他仍然坚持自奉简约。杜月笙对饮食毫不挑剔,山珍海味可以吃,但一碗简单的咸泡饭也能吃得津津有味。他的衣着也极为简单,常年穿着一袭长衫。 1937年7月,日本发动卢沟桥事变,8月又开始进攻上海。此时,杜月笙深知国家面临的危机,便积极参与了上海各界的抗敌后援会,成为主席团成员和筹募委员会主任,带头筹集了大量物资,包括通讯器材、装甲车等,并将这些物资送往中共领导的抗日队伍。尽管此前杜月笙与共产党之间有过些许矛盾,但在国难面前,他选择放下成见,团结一心,支持抗战。得知共产党需要防毒面具时,杜月笙还从国外购买了一千副,毫不犹豫地捐赠了出去。 不久后,上海沦陷,日本军方得知杜月笙在上海滩的巨大影响力,企图拉拢他,借此加强对上海的控制。然而,杜月笙坚决拒绝了日本人的提议,虽然他知道自己的影响力很大,但他宁可选择拒绝日本人的拉拢,也不愿被他们利用。由于他拒绝合作,日军暂时没有对他采取行动,反而趁机在同年11月搬迁到了香港。那时,香港仍处于英国的控制下,杜月笙得以避开日本的侵略。