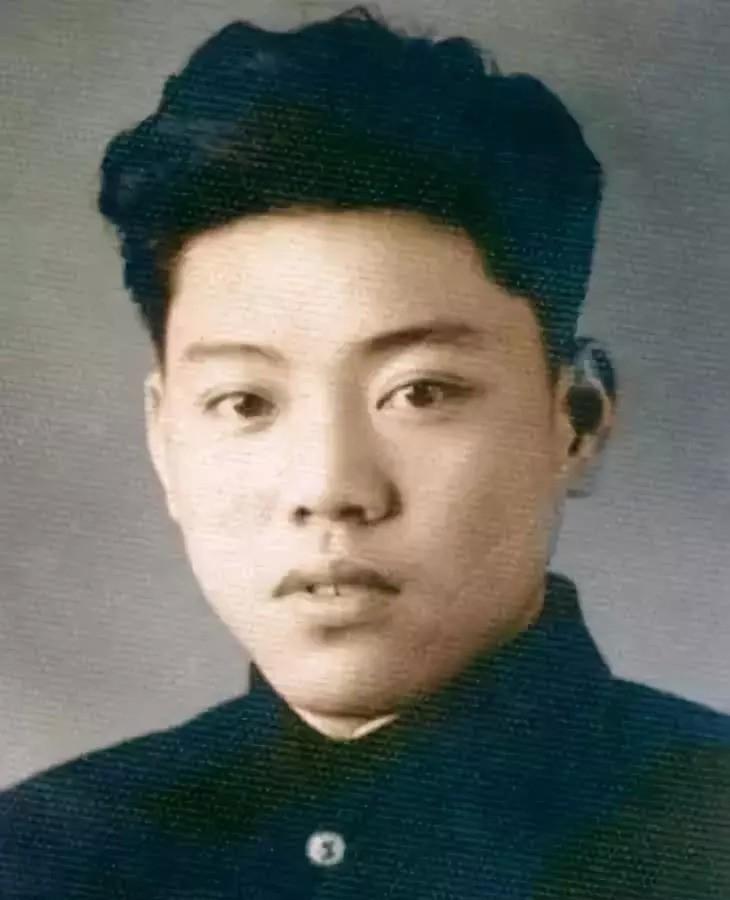

1966年,有人检举单田芳,“当年全民都在积极炼钢铁,就你唱高调,说各行各业应该干好本职工作,不应该炼什么钢铁。本来啥都不会,还愣要‘放卫星’,你真是反动透顶啊!”随后,又有人和他对质:“1962年闹灾荒,你居然煽动说:‘报纸上总说我们这好那好——究竟哪儿好?连饭都吃不上了。’姓单的!这些言论,你说没说过?” 单田芳在将近60年的评书生涯中,以其略带沙哑的嗓音深入人心。人们常常听到他那句熟悉的“欲知后事如何,且听下回分解”。据说,如果他的评书每天播一次,可以连续播上30年。回顾他所讲过的评书,从反映商周时期的《封神榜》到现代的改革题材,几乎可以构建成一部完整的中国历史评书演义。 他的家庭背景深厚,世世代代都从事曲艺工作,这为他的艺术之路打下了坚实的基础。他自己也常提到,从爷爷辈到父辈,家里的人几乎都在这个行业里工作。受此熏陶,他从小就生活在浓厚的艺术氛围中。尽管如此,旧社会的艺人地位并不高,他记得,“下九流”这个词,外面的人不怎么说,但艺人自己却常常提到,这让他感到非常心酸。 小时候,单田芳常常在后台待着,看着家人和艺人们演出。那时的艺人并不售票,演完一段书后,会拿个小笸箩向观众讨要赏钱。每段书的费用不过三分钱,观众愿意给就给,不愿意也没办法。年轻时,单田芳的脑袋特别灵活,听一遍就能记住,虽然那时他还没有开始说书,但心里早已积累了许多曲艺的知识。 解放后,单田芳渐渐长大,他的心思开始放在学习和考学上。1953年高中毕业后,东北工学院和沈阳医学院先后给他寄来了录取通知书。当时,他想当医生,穿上白大褂,戴上听诊器,给人看病,这样的生活显得既绅士又体面。但命运似乎并不顺遂,由于一场大病的影响,他未能顺利上学。 1978年的夏天,北京某医院的手术室外静悄悄的。这是单田芳第三次接受喉部手术,为的是挽救他那早已嘶哑的嗓音。十多年的伤痛积累,让这位德艺双馨的评书艺术家几乎失去了赖以生存的声音。手术室的白炽灯映照着他布满皱纹的面庞,那是岁月和苦难共同雕刻的印记。 作为一个长期活跃在民间的艺术家,单田芳对普通百姓的生活状况有着深切的体会。评书艺术本就源于民间,与普通百姓的生活息息相关。他的这种贴近现实的态度,其实正体现了一个艺术家应有的社会责任感。然而,在那个特殊的年代里,这种责任感却成为了他的"罪证"。 1966年,有人检举单田芳,“当年全民都在积极炼钢铁,就你唱高调,说各行各业应该干好本职工作,不应该炼什么钢铁。本来啥都不会,还愣要‘放卫星’,你真是反动透顶啊!”随后,又有人和他对质:“1962年闹灾荒,你居然煽动说:‘报纸上总说我们这好那好——究竟哪儿好?连饭都吃不上了。’姓单的!这些言论,你说没说过?” 这次批斗的后果是惨重的。单田芳的多颗牙齿被打落,右耳的听力也受到了严重损害。为了继续他深爱的评书事业,他不得不忍受着巨大的痛苦。后来,为了缓解持续的牙痛和感染,他做出了一个艰难的决定:将所有的牙齿拔除,换上了一副假牙。直到1978年,他的嗓子完全哑了,不得不经历三次手术,这才暂时离开了他热爱的讲台。 单田芳回忆起曾经的演出情景,表示:“那时候因为十年禁锢,一旦解禁,评书立刻成为了最受欢迎的娱乐方式。我带着一支队伍四处演出,后来发现我们这些演出的收入远远超过了茶社的效益。茶社虽然能容纳一百多人,票价便宜,收入却非常有限。而我们演出的收入则完全不同,场地通常选择大剧场,甚至有时剧场不够大,得搬到体育场,能容纳上万人。如今这种情况已经很难再见到了。那时缺乏娱乐,老百姓急需,我们的演出几乎吸引了所有人,大家都热情高涨,坐得满满的。现在,只有当时的回忆存在,再也不会有那样的现象了。” 自1993年起,单田芳与北京的朋友共同成立了北京市单田芳艺术传播有限责任公司。如今,公司年毛利已经接近千万。单田芳认为,自己不仅是在追求艺术的成功,更是承担起了挽救评书艺术的责任,这不仅是对评书艺术的职业素养,更是对文化的尊重与敬畏。然而,尽管如今茶馆依然存在,评书的复兴却面临着很大的困难。 单田芳指出,最大的原因在于现如今从事说书的人越来越少。用孙一的话说:“以前,一块两毛五就能吃一盘锅爆肉,而现在,十二块五也吃不到。”过去,评书艺人在茶馆里一天下来能赚几块钱,勉强养家糊口,而如今,一天最多也只能赚几十块钱,根本无法维持生计。许多原本经营茶馆的商家都改行做其他生意,即便仍有茶馆坚持下去,也不再进行评书表演。 单田芳表示:“我没有能力办一个评书学校,但开设培训班还是可以的。学习这门技艺,必须有一个可以谋生的基础,光靠看电视是无法学到的,必须有老师的教导。没有政府支持,个人办学非常困难。天津有一个北方曲艺学校,但目前的状况也并不好。依靠个人的力量,谁也无法改变这种现状。