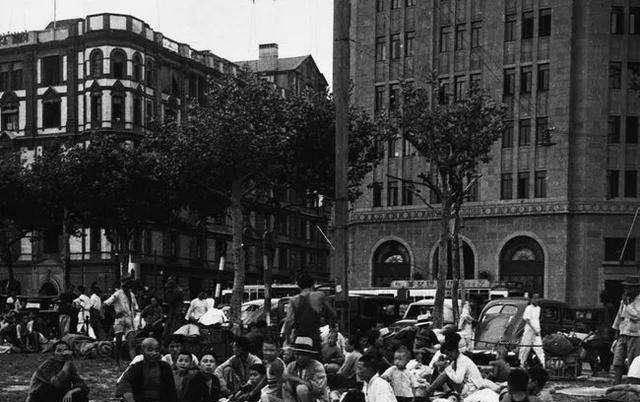

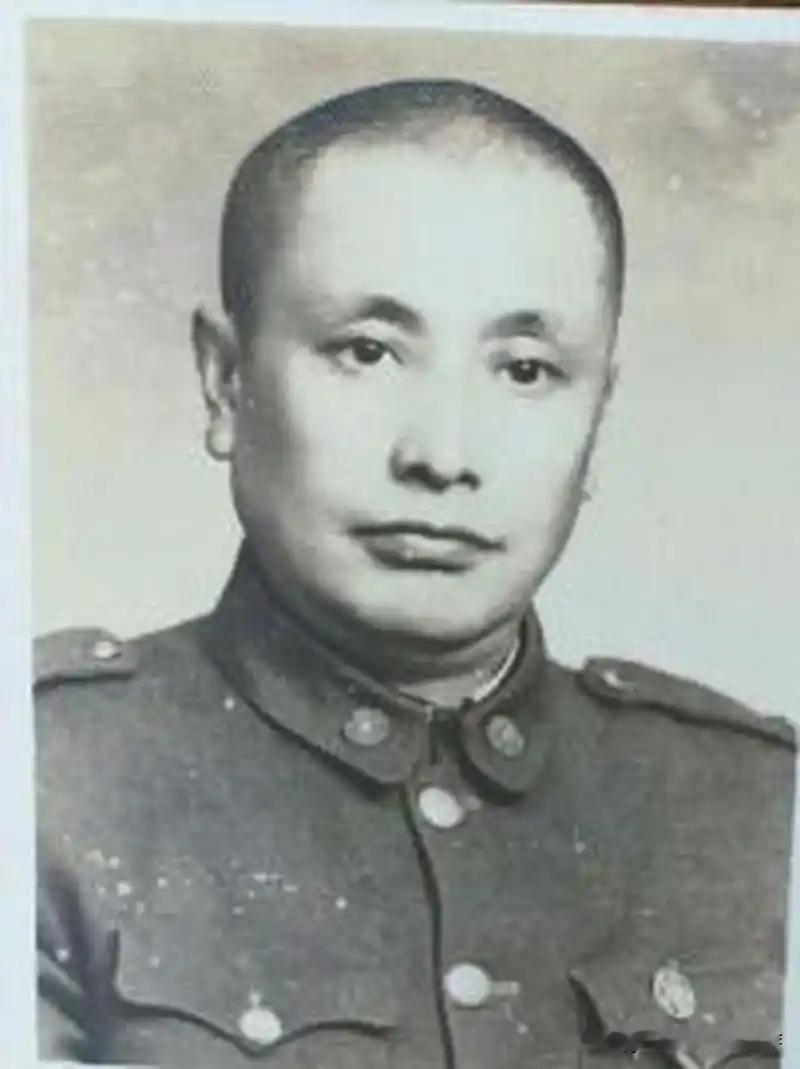

1942年初,蒋介石派人视察长沙会战的阵地,看见满山满谷都是日军尸体后,一个高参说:“这么多鬼子被打死,我这是第一次见。” 长沙,湖南的省会,自古以来就是兵家必争之地。它不仅是湘中地区的政治、经济、文化中心,更是华中地区的交通要冲。纵贯大半个中国的粤汉铁路,恰恰从长沙的中段穿过。谁要是控制了长沙,就等于切断了中国南北交通的大动脉,进可攻,退可守,其战略价值可见一斑。 日寇自1938年发动武汉会战后,便将魔爪伸向了长沙。他们也看中了长沙的地位,如果能拿下这里,就能打通粤汉铁路南北段,获得一条稳定的交通线,方便其在华中腹地横行霸道。更何况,长沙以北还有着中国最富庶的"鱼米之乡"洞庭湖平原,那里盛产稻米,素有"湖广熟,天下足"之说。倘若日军占领长沙,不但自己粮草无忧,还能断了中国军队的粮道,真可谓一石二鸟。 当然,日本人攻击长沙绝非仅仅为了交通和粮食。在他们看来,长沙是通往中国内陆的一个跳板。攻下武汉,占领长沙,就能进一步向大后方推进,最终达成其灭亡中国的野心。所以,为了实现这个战略企图,日军在1939年至1944年间,先后四次对长沙发动猛攻。 日军为何对长沙情有独钟,志在必得?原因有三:一是长沙位于粤汉铁路中段,是华中地区南来北往的交通要道,得长沙者得天下;二是长沙北邻洞庭湖这个巨大的粮仓,攻克长沙就能断了中国的军粮;三是日军妄图以长沙为跳板,进而攻占大后方,最终实现吞并中国的野心。正是看中这些利害关系,日寇对长沙虎视眈眈,在数年间多次倾力进攻。而中国军民在此背水一战,誓与长沙共存亡。双方在这片土地上进行着殊死较量,谱写了一曲曲惊天地泣鬼神的悲壮乐章。 面对日军一次又一次的进攻,捍卫长沙的重任就落在了薛岳将军的肩上。这位曾在黄埔军校学习的将领,不仅军事素养高,而且能够审时度势,因地制宜。他仔细分析了长沙的地形特点后,创造性地提出了"天炉战术"这一防御部署。 所谓"天炉",就是利用长沙四面环水的独特地理优势,把整座城市变成一个巨大的火炉,让日军在攻城时如同置身烈焰炼狱之中。薛岳将军充分发挥这一点,在城市外围沿着河流、湖泊布置防线,构筑了一道天然的屏障。日军要是想从正面攻入长沙,就必须先渡过这些天堑,而这无异于自投罗网。 当然,仅仅依靠长沙外围的"水盾"还不够。薛岳将军在周边的山区部署了大量的伏兵部队。这些部队隐蔽在崇山峻岭之中,静候日军上钩。一旦日军深入包围圈,这些伏兵就会突然发动攻击,犹如山林猛兽,给日军以迎头痛击。 城市本身的防御也极其严密。薛岳将军在长沙内外构筑了多道防线,形成了一个纵深配置的立体防御体系。每一道防线都由坚固的工事、交叉火力点组成,密如蛛网,环环相扣。日军若是攻入其中,就会像无头苍蝇一样在防线的迷宫里乱撞,四面楚歌,寸步难行。 除了严密的防御,薛岳将军还注重主动出击,在防守中寻找机会反击日军。他经常在日军疲惫之际,突然发动部队实施冷枪冷炮伏击,打其一个措手不及。同时,他还遣散大量的地方武装、民兵,化整为零,深入敌后,打游击战。这些武装力量身轻如燕,来去自如,不断骚扰和袭扰日军,扰乱其部署,消耗其有生力量。 "天炉战术"中的另一个关键,就是要殊死消耗日军。薛岳将军令部队利用长沙的地形优势,时刻与日军保持接触,发动近身肉搏战,力求以最小代价换取敌军最大杀伤。同时,他们还不断挖掘和利用战场资源,就地取材制造简易爆炸物,用以毁伤日军装甲车辆。整个战役中,到处都是惨烈的拼杀,处处都在消耗着日军的血肉之躯。 在"天炉"的烈火中,薛岳将军精心设计了"八卦阵"般的包围圈。当日军深入腹地后,中国军队就开始发动多路伏兵,合围分割其部队,形成层层包围网。日军越是增援,包围圈就收缩得越紧,最后形成一个个被我军重兵合围的"孤岛",任凭敌军叫天天不应,叫地地不灵。 除此之外,游击战术也让日军吃尽了苦头。成群的游击队员身着便装,手持各种武器,活跃在敌后各处。他们时而切断日军补给线,时而埋设大量地雷阻敌前进,忽隐忽现,让日军心惊肉跳,疲于奔命。长沙城内外到处都有这些身影,犹如幽灵战士,发挥着"钉在日军身上的钉子"作用。 经过中国军民浴血奋战,日军在长沙遭遇到了有生以来最惨重的失败。他们不仅未能如愿攻下这个重镇,反而损兵折将,被打得丢盔弃甲。长沙保卫战的胜利,粉碎了日军不可一世的神话,极大地打击了他们的嚣张气焰,迫使他们不得不改变策略,从速战速决转为持久消耗,这无疑拖住了日军的脚步,赢得了中国宝贵的喘息之机。

彼岸花开

薛岳将军千古!

感觉不Feel

[赞][赞][赞]